Douche écossaise. Je vous l’avoue, parmi les résultats d’étude qui m’interpellent le plus, année après année, figurent incontestablement les tendances relevées par le cabinet Forrester en matière d’expérience client.

Et de vous à moi, l’édition 2016 de son Customer Experience Index, qui a porté en l’occurrence sur plus de 800 marques actives en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Inde et en Chine, est loin de me rassurer…

A l’heure où tout un chacun ne cesse en effet de louer les vertus de l’expérience client (à juste titre, j’évoque moi-même régulièrement le sujet sur le BrandNewsBlog), la perception des consommateurs sur l’expérience offerte par ce très large panel de marques étudié par Forrester est non seulement mauvaise, mais en constante dégradation.

Et, cerise sur le pudding si j’ose dire, au-delà du constat déjà navrant de cette dégradation observable à peu près partout dans les pays cités ci-dessus, le plus embarrassant est bien que les marques françaises figurent parmi les plus mauvais élèves de la classe, par dessus le marché (!)

Parmi les 34 marques issues des secteurs du commerce, de l’e-commerce et de la banque qui ont été en effet étudiées en France et soumises au verdict de plus de 9 000 de nos compatriotes, aucune n’atteint le niveau « excellent » en terme de Customer Experience Index Score. Aucune non plus n’est digne du niveau « bien » à en croire Forrester, ce qui semble encore plus préoccupant…

Comment expliquer une telle déroute ? Et pourquoi un tel écart entre le volontarisme expérientiel affichée par les entreprises et le verdict des consommateurs ? Comment faire pour redresser la barre et améliorer enfin cette expérience client dont chacun s’accorde à dire qu’elle représente un des enjeux clés du succès et de la pérennité des marques ?

C’est ce que je vous propose de voir dans mon billet du jour… en évitant surtout de sombrer dans la sinistrose. Car si le chemin est encore long pour la plupart des marques, il est accessible à toutes. Et le défi d’une « expérience client parfaite » est suffisamment ambitieux et important pour mobiliser selon moi tous les collaborateurs et toutes les énergies de l’entreprise.

Customer experience Index 2016 : des résultats plutôt inquiétants… et qui se dégradent

Après avoir eu du mal à décoller il y a quelques années, les concepts d’expérience client et de marketing expérientiel ont connu un succès assez fulgurant et sont aujourd’hui devenus incontournables. Au point que, d’après l’éditeur Oracle, 97% des entreprises interrogées au sujet de leurs priorités affirment que l’amélioration de l’expérience client est désormais primordiale et essentielle à leur réussite ! Et, quel que soit le secteur considéré, une large majorité des entreprises déclare également avoir engagé des démarches spécifiques et mis en place des indicateurs pour mesurer les résultats de leur actions d’amélioration en la matière.

Hélas, il faut croire que les résultats de cette mobilisation universelle ne sont pas toujours à la hauteur des espérances et des investissements consentis, puisque le score moyen de l’ensemble des marques étudiées au niveau mondial se dégrade sensiblement. Une détérioration qui reboucle avec les conclusions de nombreuses études sectorielles menées précédemment par d’autres observateurs, comme Cap Gemini, dont le World Insurance Report 2015 pointait déjà une telle dégradation de l’expérience client dans le secteur de l’assurance (lire à ce sujet cet article)…

A l’échelon national, au-delà d’une dégradation de l’appréciation des consommateurs français entre 2015 et 2016, c’est aussi à un véritable « décrochage » que nous assistons également sur cet item par rapport à nos concurrents européens, Grande-Bretagne et Allemagne en tête, d’après le cabinet Forrester.

Pour la deuxième année consécutive en effet, aucune marque française ne peut en effet se prévaloir d’offrir une expérience jugée « excellente » ou « bonne » par les consommateurs, alors que c’est le cas d’une marque britannique sur cinq (20%) et de près d’une marque allemande sur six (14%).

Plus inquiétant : alors qu’en 2015, les expériences clients proposées par les marques françaises étaient jugées « acceptables » dans 40% des cas (contre 42% pour les marques britanniques et allemandes), ces dernières ont fait d’énormes progrès en 2016 semble-t-il, tandis que les françaises auraient régressé : 35% seulement des expériences offertes en 2016 par les marques françaises sont jugées « acceptables » par les consommateurs, contre respectivement 65% et 71% pour les marques britanniques et allemandes !

Quand on sait que plus d’un consommateur sur dix ayant vécu récemment une expérience de marque décevante se déclare susceptible de « changer de crèmerie », on voit l’importance que peuvent revêtir de telles statistiques…

Au royaume de l’expérience client, les borgnes sont rois ? De fait, les 3 marques jugées les meilleures en terme d’expérience client par les consommateurs français : Crédit mutuel pour le secteur bancaire, Yves Rocher pour le commerce et Amazon pour l’e-commerce (société certes américaine, mais la seule à arriver en tête de son secteur dans la plupart des pays européens), n’offrent pas pour autant des expériences jugées « bonnes » ou « excellentes ». Elles obtiennent simplement les meilleures notes dans la catégorie « expérience acceptable ». De quoi doucher quelques illusions, assurément…

Des consommateurs français à la fois plus critiques et moins technophiles…

Pourquoi une telle déroute des marques françaises par rapport à leurs consœurs européennes ? En première analyse, il serait tentant de se dédouaner de cet impitoyable verdict en pointant l’éternel pessimisme de nos compatriotes, qui se manifeste d’étude en étude, qu’il s’agisse de juger de leurs conditions de vie ou de faire part de leur degré de confiance en l’avenir. Car l’expérience de marque évaluée par les consommateurs relève bien, en effet, d’une question de perception et d’ordre de priorités…

A cet égard, les Français sont étrangement paradoxaux. A la fois moins exigeants vis-à-vis des marques que leurs voisins européens (ils ne sont que 62% à placer la qualité de la relation client au sommet de leurs attentes, contre 67% outre-Manche et 70% outre-Rhin), ils sont aussi plus facilement critiques et se montrent plus réfractaires aux changements et à l’innovation, ainsi que le démontre l’étude Forrester.

Manifestement moins en recherche de nouvelles expériences que leurs homologues anglais et britanniques, et globalement moins technophiles, ils se montrent aussi plus négatifs quand il s’agit de noter la qualité d’un service client, a fortiori quand on les contraint à passer au tout numérique. La faute, sans doute, à la proportion très importante au sein de la population française de ces profils que Forrester qualifie de « Reserved Resisters » : des consommateurs (familles le plus souvent) ayant une faible appétence pour le changement, qu’il soit technologique ou dans leurs habitudes de consommation.

De l’importance de capitaliser sur les émotions dans le parcours client, au-delà des simples facteurs d’efficacité et de simplicité

Nonobstant les spécificités des consommateurs français par rapport à leurs homologues européens, le constat de la dégradation dans le temps de leurs expériences de marques demeure flagrant et sans appel.

A ce titre, pour enrayer la spirale de l’échec et éviter en quelque sorte le « déni expérientiel » des marques les moins dynamiques, le cabinet Forrester les exhorte dans son rapport à accélérer leur transformation numérique et à faciliter et accompagner l’appropriation des nouveaux outils et plateformes par leurs clients. Face aux expériences particulièrement riches proposées par les disrupteurs Airbnb, Amazon ou les services bancaires en ligne HelloBank ou BforBank notamment, il est indéniable que les attentes des clients européens vis-à-vis des autres marques présentes sur ces marchés ont en effet tendance à augmenter. Et ce n’est sans doute que le début…

Par ailleurs, l’étude démontre, sans aucune ambiguïté, à quel point il peut être important et différenciateur pour les marques de capitaliser sur le facteur « émotion ». Au-delà des critères de simplicité et d’efficacité que Forrester a également décortiqué et mis en avant, comme autant de facteurs différenciateurs pour les marques, le cabinet anglo-saxon insiste bien sur ce constat : à savoir qu’un client mis en confiance, qui se sentira respecté et compris sera sensiblement plus loyal envers la marque qu’un client négligé voire en colère.

Sur ce plan également, les marques anglaises et allemandes se montrent davantage susceptibles de fournir à leur clientèle des « émotions » positives que les marques françaises. « Le ratio d’expériences clients positives par rapport aux négatives est en moyenne de 6/1 au Royaume-Uni, de 8/1 en Allemagne, contre seulement de 4/1 en France », explique ainsi Joana van den Brink-Quintanilha, rapporteuse de l’étude chez Forrester.

A ces facteurs clés de succès que sont donc l’émotion et l’innovation, Forrester ajoute par ailleurs quelques recommandations, qui rebouclent complètement avec celles déjà données par un certain nombre d’experts en matière d’expérience client (voir ici l’article détaillant le contenu de ces recommandations) :

- Personnaliser l’expérience client

- Implémenter des stratégies pluridisciplinaires

- Mettre en place un leadership disruptif

- Connecter la culture de l’entreprise à sa réussite

- Opérer à la vitesse de ceux qui provoquent les ruptures

- Faire évoluer les programmes de fidélité

- Convertir la business intelligence en valeur ajoutée pour le client

- Maîtriser le numérique

- Se différencier au travers de la confidentialité des données

- Mettre en place un modèle opérationnel fortement axé sur le client

Sans aller trop avant sur le sujet, car j’aurai l’occasion d’y revenir sur le BrandNewsBlog (vous savez à quel point j’attache de l’importance à cette notion d’expérience client), j’ajouterai à la liste de recommandations ci-dessus l’importance de faire de l’amélioration de l’expérience client une des priorités stratégiques de l’entreprise. De cette priorité transversale à toutes les équipes et départements, il découle évidemment que la co-conception de solutions et de produits avec le client, mais également la dimension collaborative de la réflexion et de la démarche en interne sont tout à fait primordiales pour atteindre cette « expérience parfaite » dont j’ai déjà parlé dans les colonnes de ce blog :-)

La semaine passée, je vous parlais des communicants,

La semaine passée, je vous parlais des communicants,

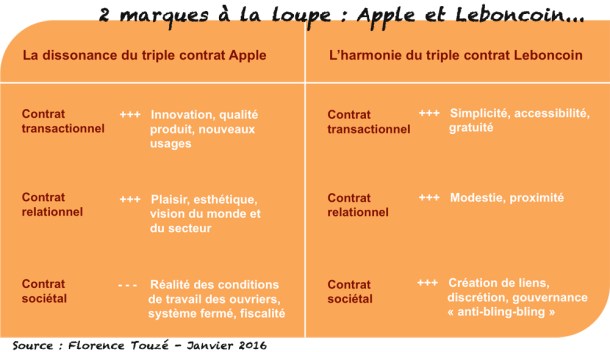

Ces dernières semaines, les comportements douteux de plusieurs géants de la high tech ont largement nourri l’actualité.

Ces dernières semaines, les comportements douteux de plusieurs géants de la high tech ont largement nourri l’actualité.