Je l’avais souligné l’an dernier déjà¹: s’attaquer au concept de « sens », ce mot-valise de plus en plus galvaudé à force d’être mis à toutes les sauces, requiert une indéniable audace… et beaucoup de rigueur méthodologique.

Je l’avais souligné l’an dernier déjà¹: s’attaquer au concept de « sens », ce mot-valise de plus en plus galvaudé à force d’être mis à toutes les sauces, requiert une indéniable audace… et beaucoup de rigueur méthodologique.

Cela tombe bien car ni l’agence Wellcom, ni l’Institut Viavoice ne sont dépourvus de ces qualités. Et en lançant à l’automne 2018 le premier « Observatoire Wellcom du sens », Thierry Wellhoff² et François Miquet-Marty³ avaient eu le mérite d’entrer dans toute la complexité du sujet, en dépliant une à une les différentes dimensions du « sens » et en les rapportant à la perception et aux attentes de plus de 1 000 Français, qu’ils étaient allés interroger pour recueillir leurs aspirations et leurs attentes dans ce domaine.

De cette première édition de l’Observatoire du sens, j’avais tiré cet article dans lequel je m’efforçais notamment de démystifier et décrypter les notions de « quête de sens », de missions « porteuses de sens » et autres injonctions à « donner du sens » aux collaborateurs pour les mobiliser et les engager davantage dans les projets de l’entreprise.

Heureusement pour nous et pour l’intérêt du sujet, Wellcom et Viavoice ont eu de la suite dans les idées en renouvelant dès cette année l’exercice et en dévoilant il y a 10 jours les résultats de leurs « Observatoire du sens 2019″…

D’où il ressort cette fois que 56% des Français attachent de l’importance à la notion de sens et qu’1 Français sur 3 attend des marques qu’elles « changent le monde », tandis que les préoccupations environnementales sont devenues centrales et viennent bouleverser les perceptions et les attentes de chacun.

Autre enseignement majeur : la prégnance réaffirmée, parmi nos concitoyens, de ces 4 valeurs très pragmatiques qui « donnent du sens aux entreprises » que sont la qualité, la confiance, la proximité et l’utilité à l’économie (création d’emploi). Des aspirations fondamentales qui demeurent prioritaires par rapport à toute autre promesse de la part des entreprises, car avant de s’engager pour jouer un rôle dans l’évolution de la société ou en faveur de l’environnement, il reste d’abord attendu des marques qu’elles expriment clairement leur histoire et leur identité et se concentrent sur leur utilité première et les responsabilités liées à celle-ci (qualité des produits/services, qualité de la relation et de l’expérience offerte aux clients…).

Nonobstant, si les acceptions du « sens » valorisées par les citoyens-consommateurs restent assez prosaïques et majoritairement concentrées autour du « sens inhérent » et de la signification première de la marque, on observe néanmoins une évolution dans la typologie en 4 familles de consommateurs établie par Wellcom et Viavoice l’an dernier, les consommateurs « engagés » et « enracinés » (ceux accordant davantage d’importance aux engagements sociétaux) progressant de 4% au détriment des consommateurs « sceptiques » et « libéraux » (voir à ce sujet l’infographie de synthèse ci-dessous).

Ainsi, bon an mal an, les acceptions symboliques et projectives du « sens » et autres ambitions sociétales désormais traduites par la « raison d’être » des entreprises ont incontestablement progressé, mais comme on le verra ci-après, la « raison d’être » à elle seule ne suffit pas à donner du sens aux marques, les autres dimensions plébiscitées par les citoyens-consommateurs (cohérence, proximité, pragmatisme-utilité et discours de preuve) restant déterminantes.

Pour revenir sur ces enseignements et les autres conclusions de cet Observatoire du sens 2019, mais aussi répondre à ces questions fondamentales : Qu’est-ce que le sens ? Qu’est-ce qu’une entreprise ou une marque qui a du sens ? Et comment donner ou redonner du sens à une marque en le co-construisant avec chacune de ses parties prenantes, Thierry Wellhoff a bien voulu ce matin répondre à mes questions…

Qu’il en soit ici remercié et bonne lecture à toutes et tous de cette interview très riche et pleine de bon sens ! :-)

Le BrandNewsBlog : Bonjour Thierry. Bravo à vous pour ce deuxième Observatoire Wellcom du sens et pour votre conférence de jeudi, durant laquelle vous en avez dévoilé les résultats. Pourriez-vous nous rappeler dans quels buts vous avez créé cet Observatoire ? Et quel est l’intérêt de le reconduire d’année en année ? Quelles évolutions souhaitiez-vous plus particulièrement mesurer pour cette nouvelle édition ?

Thierry Wellhoff : La démarche dès l’origine partait du constat d’une utilisation de plus en plus fréquente du mot « sens » dans la vie de tous les jours comme dans l’entreprise et en particulier lorsqu’il s’agit de communication, qu’elle soit interne ou externe, corporate ou marketing.

« Créer du sens », « donner du sens », « produire du sens », quand ce n’est pas « faire sens ». Mais qu’est-ce au juste que le sens ? Et qu’est-ce que le sens pour une entreprise ? Pour une marque ? Il aurait été surprenant que nous mettions tous la même chose sous ce vocable de sens. Nous avons donc souhaité aller plus loin et explorer ce domaine propre à créer de la confusion et qui risquait de générer plus de déceptions qu’autre chose. Les travaux menés sont le fait d’études documentaires, d’entretiens qualitatifs avec des dirigeants d’entreprise et directeurs ou responsables de la communication et d’une étude quantitative que l’on réalise avec l’institut Viavoice et que l’on a positionné comme un observatoire car nous souhaitions dès l’origine évaluer et analyser les évolutions de la perception de cette notion de sens.

Nous avons cette année souhaité aller encore plus loin pour mieux appréhender ce qui fait sens auprès des Français, analyser plus précisément les déterminants du sens et enfin étudier sous cet angle une cinquantaine de grandes marques et de marques dites “engagées”.

Le BrandNewsBlog : Un de mes premiers sujets d’étonnement de l’an dernier, en découvrant les résultats de votre Observatoire, était la proportion tout juste majoritaire de Français pour lesquels « donner du sens à ce que l’on fait et à la vie » est important (56% en 2019, comme en 2018). De même, et c’est d’ailleurs le titre de votre communiqué de presse, vous indiquez qu’1 Français sur 3 (seulement) attend des marques qu’elles changent le monde… Est-ce à dire que les autres se fichent royalement des notions de sens et de l’engagement des marques ? Et si tel est le cas, quelles autres dimensions privilégient-ils dans leur relation au monde et aux entreprises ?

Thierry Wellhoff : On peut comprendre ce pourcentage de différentes manières. Pour ma part je trouve ces 56% plutôt rassurants. Le concept de sens n’est pas forcément compréhensible pour tous et pourtant la majorité des Français considèrent que donner un sens à ce que l’on fait et à la vie en général est de plus en plus important. Cela principalement pour les jeunes et les cadres, et ce besoin de sens est lié à des aspirations tant individuelles que collectives. Il est toutefois intéressant de noter que 17% estiment que le besoin de sens est de moins en moins important. C’est un territoire qui reste de ce point de vue à investiguer.

Mais pour répondre à votre interrogation sur ceux qui ne font pas partie des « engagés », si l’on écarte les 22 % de « sceptiques », ce sont tout de même 78% qui expriment des attentes vis-à-vis des marques qui vont au-delà de leur simple utilité. Et un tiers des français qui attendent des marques un engagement justifie amplement la mobilisation des états-Majors des entreprises sur le sujet.

Le BrandNewsBlog : Ainsi que je l’indiquais en introduction, le « sens » et la « quête de sens » sont aujourd’hui devenus des concepts-valises, à la fois omniprésents dans les médias et la littérature, et de plus en plus galvaudés. A cet égard, un des grands mérites de vos études 2018 et 2019 est de montrer que cette notion de sens est en réalité beaucoup plus complexe et polysémique qu’il y paraît. Car derrière cette fameuse « quête de sens » dont tout le monde parle, les Français que vous avez interrogés évoquent des priorités de natures très différentes. Est-il malgré tout possible de dégager un plus « petit dénominateur commun », ou une définition universelle du sens ?

Thierry Wellhoff : D’un point de vue général, les aspirations auxquelles renvoie le besoin de sens se déploient à deux niveaux :

- Collectif d’abord, avec l’idée d’une préservation des “acquis” rendant essentielle la “transmission des valeurs, d’un savoir-faire”, mais aussi celle d’une “protection” de son cercle intime en étant “utile à sa famille, ses amis” par exemple.

- Personnel ensuite, via un désir d’émancipation personnelle comme la capacité à “être libre, autonome, vivre comme on le souhaite” ou encore à “améliorer son niveau de vie et ses conditions de vie”, et “se réaliser soi-même”.

Autre enseignement majeur de ce deuxième Observatoire du sens : les enjeux écologiques s’installent très fortement dans l’opinion publique. En cela, la “préservation de l’environnement” apparaît comme un élément fondamental de ce besoin de sens actuel.

Le BrandNewsBlog : Nous évoquions à l’instant la polysémie de la notion de sens et l’hétérogénéité des visions qui s’y rattachent, en fonction des centres d’intérêt, des valeurs et des aspirations de chaque individu. Pouvez-vous en donner des exemples ? Tandis que pour certains Français, le sens relève d’une dimension collective comme le rapport à autrui, la transmission de valeurs ou la préservation de l’environnement, ce qui « fait sens » pour d’autres relève davantage de priorités individuelles, voire privées : la famille, le fait de se sentir libre ou se réaliser… Quelles sont donc les grandes lignes de clivage ou les principaux déterminants du sens ?

Thierry Wellhoff : Les différentes approches du sens s’observent notamment au regard des différentes craintes et des enjeux d’avenir définis par les Français et qui s’expriment également sur les échelles collectives et personnelles.

À l’échelle collective où, comme évoqué précédemment, ce sont les problèmes environnementaux qui représentent la principale menace pour l’avenir, selon 78 % des Français. A l’échelle personnelle par ailleurs, où la capacité de pouvoir vivre comme on le souhaite sans se préoccuper du regard des autres demeure un enjeu fondamental pour 71 % des Français et plus particulièrement pour les 18-24 ans (78 %).

L’approche liée à l’amélioration des conditions de vie semble néanmoins davantage prioritaire pour les catégories populaires. Pour les populations les plus aisées, les aspirations prioritaires seront d’avantage prospectives, abstraites, comme par exemple la capacité à se “réaliser soi-même”.

Le BrandNewsBlog : Pour illustrer cette pluralité du rapport au sens, vous avez eu la bonne idée de travailler sur une typologie qui fait ressortir quatre grandes familles de consommateurs. Pouvez-vous nous les présenter ? Consommateurs « engagés », « enracinés », « sceptiques » ou « libéraux » : quelles sont leurs attentes et aspirations respectives ? Qu’est-ce qui fait sens pour chacune de ces familles ? Et quelles évolutions avez-vous relevées dans cette typologie entre 2018 et 2019 : il semble que les « engagés » et les « enracinés » aient le vent en poupe… Pourquoi ?

Thierry Wellhoff : Oui, on peut en effet distinguer 4 grandes familles…

- Regroupant 33 % de l’échantillon global, le groupe des « engagés » est composé d’une population plutôt senior et aisée et une population de jeunes urbains, ce public valorise le collectif et a tendance à conférer aux marques et aux entreprises un rôle dans le changement et l’amélioration de la société.

- Le groupe des « enracinés », qui représente un français sur 4 est plutôt composé des catégories moins aisées de la population. Pour autant, ils partagent une même aspiration avec le public des engagés : le respect de l’environnement. Ce qui les distingue est leur vision de la société puisqu’ils perçoivent, plus que les autres, la mondialisation comme une menace pour les cultures et les identités. Ils accordent par conséquent une grande importance au “terroir”, au “patrimoine et aux traditions”.

- Avec un score de 22 %, le groupe des « sceptiques » apparaît moins important que l’an passé (- 4 %). Contrairement aux deux premiers groupes, très peu de valeurs sont mises en avant, pour soi-même ou pour la société. Par conséquent, ils n’attribuent pas aux marques un rôle prépondérant dans le changement de la société, leur conférant surtout un rôle pratique et concret pour leurs clients : leur offrir des biens et des services dont ils retireront une utilité directe.

- Pour le groupe des « libéraux », en régression également de 4 points, c’est l’importance de l’accomplissement personnel qui domine, à travers des valeurs fondamentales que sont la liberté, la responsabilité et l’effort. Pour ce public, qui représente 21% de l’échantillon, une marque qui a du sens est une marque qui œuvre à l’utilité économique, notamment en créant des emplois. Finalement, pour les “libéraux”, l’utilité sociétale d’une marque passe par la capacité qu’elle offre à ses clients de réaliser ses objectifs, d’accéder à plus de bien-être ou encore d’améliorer leur niveau de vie.

Au total, par rapport aux familles déjà identifiées en 2018, deux sont donc en nette progression : les « Engagés » et les « Enracinés ». Une évolution qui confirme la progression de l’intérêt du sens sur les notions d’engagement sociétal et environnemental.

Le BrandNewsBlog : Dans une matrice synthétique et didactique illustrant votre « typologie des consommateurs selon leur compréhension du sens », vous avez eu la bonne idée d’ajouter des exemples de marques qui incarnent le mieux les aspirations de chaque famille (voir ci-dessus). Si Twitter, Facebook ou Uber incarnent la priorité donnée à l’expérience clients ; MAIF, Biocoop ou Nature et découverte illustrent plutôt une priorité éthique notamment. Mais quid des marques situées aux intersections de cette matrice (Apple, Blablacar, Samsung, Décathlon ou Leclerc par exemple) : leur « sens » est-il moins évident ou bien est-ce au contraire bon signe, car elles répondent à de multiples aspirations ?

Thierry Wellhoff : On ne peut pas apporter une réponse univoque. Comme souvent en termes de marketing ou de communication, la seule bonne réponse est « cela dépend ». Et cela dépend ici du type de marque et de son positionnement… Bien évidemment plus une marque peut apporter une réponse qui satisfera le plus grand nombre, plus ses chances de séduire ou de fidéliser seront grandes. C’est effectivement le cas des grandes marques que vous avez citées comme Apple ou Blablacar. Néanmoins pour Apple, cette marque est plus proche des deux familles « sceptiques » et « libéraux » et plus éloignée des publics « engagés » qui donnent une priorité à l’éthique et à l’environnement ou même des « enracinés », qui voient la mondialisation avant tout comme une menace.

Mais si une marque souhaite au contraire se faire connaître, choisir et apprécier pour des qualités « clivantes », elle sera ravie de se conforter sur tel ou tel type de famille de public qui pourra se reconnaître dans son combat et faire même œuvre de prosélytisme. Nos travaux nous permettent d’identifier la proximité d’une marque avec ces familles et d’en évaluer selon les cas leur potentiel de développement.

Le BrandNewsBlog : Nouveauté 2019, vous avez proposé au panel de votre étude de noter les marques sur ces trois dimensions du sens que sont la Signification, l’Inspiration et la Relation (voir tableau ci-dessous). La synthèse des résultats, qui fait ressortir les 3 marques les mieux notées par secteur, est à la fois intéressante et un brin déconcertante… car les scores « d’attribution » ne semblent pas extraordinaires. Pour ne citer que l’exemple de la MAIF, une des marques les plus engagées sociétalement, 45% seulement des personnes interrogées reconnaissent qu’elle « œuvre pour le bien de la société »… et 30 % qu’elle est « proche des clients ». De même, les scores des autres marques (à part Décathlon) sont rarement supérieurs à 50% : est-ce à dire qu’elle mènent tous leurs efforts en vain ou que leur « sens » est loin d’être suffisamment perçu ?

Thierry Wellhoff : Il convient d’abord de noter que dans les trois dimensions du sens, 10 déterminants ont été identifiés et que seuls 3 d’entre eux, certes néanmoins assez représentatifs des 3 dimensions mais donc incomplets, sont publiés dans le document de synthèse.

Pour répondre à votre interrogation sur les scores obtenus, les notions de sens sont tout de même assez récentes et ce type d’engagement demande du temps pour que le public le connaisse, le comprenne et l’intègre. Pour ma part, je trouve donc les scores tout à fait satisfaisants, y compris pour la Maif dont l’engagement remonte à une dizaine d’année seulement.

Le BrandNewsBlog : Je le disais, ce qui me paraît très intéressant dans votre approche, c’est que vous avez voulu embrasser la question du sens de manière globale et sans a priori, pour en finir avec les « flous artistiques » qui règnent autour de cette notion. A ce titre, un des enseignements majeurs confirmés par votre étude, me semble être la dimension très concrète des aspirations des Français, qui attendent des marques des engagements tangibles : qualité des produits et services, confiance, proximité, utilité… bien avant les grandes promesses des entreprises sur leurs engagements sociétaux. N’est-ce pas une leçon d’humilité pour les marques, que cette perception très prosaïque du sens, mise en avant une majorité de consommateurs ?

Thierry Wellhoff : Ce n’est certes pas une leçon d’humilité mais plutôt un rappel des fondamentaux. On attend d’une marque, avant tout, qu’elle remplisse ce que j’appellerais la « mission première ». A savoir, ce pourquoi on l’achète.

On peut préférer telle ou telle marque pour une raison ou une autre mais quoiqu’il arrive, il faut qu’elle remplisse sa part du contrat. Cela ne veut donc pas dire que ses efforts, par exemple dans le domaine environnemental, sont inutiles mais qu’ils le seraient si ce pourquoi on l’achète ne remplit pas ses fonctions premières.

Cela dit également autre chose : le fait que le sens ne se limite pas à une vision future ou même à une raison d’être même si ce concept connait une forte popularité. Le sens est une suite d’éléments qui partent de l’ancrage d’une marque (son histoire et son identité), sa mission première, sa vision du futur, son contrat social pour arriver au lien et à la proximité qu’elle entretient avec ses différents publics.

Le BrandNewsBlog : Pour rebondir sur ma question précédente, il a été beaucoup question ces derniers mois « d’entreprises à mission » et de « raison d’être » des entreprises… Dans la foulée de grandes annonces en Europe et aux Etats-Unis, de très nombreux groupes et marques ont réfléchi sur leur raison d’être, voire proclamé un nouveau « purpose » sociétal et ambitieux à leur activité… Si l’on en croit les enseignements de votre étude, on comprend que ce type de démarches ne répond qu’à une des dimensions attendues par les consommateurs : plutôt les publics « engagés » et CSP + d’ailleurs (majoritairement seniors ou jeunes). Ce faisant, les entreprises « à raison d’être » ne courent-elles pas le risque d’en faire trop sur leur engagements sociétaux et d’oublier les dimensions plus tangibles du sens, tout aussi importantes pour les consommateurs (proximité, qualité de la relation…) ?

Thierry Wellhoff : Vous avez tout à fait raison d’évoquer ce point. Comme nous l’avons vu au point précédent, il ne suffit pas de définir une raison d’être pour donner du sens à sa marque. Les deux maîtres-mots sont la cohérence et la proximité.

D’abord, la raison d’être doit être cohérente avec l’identité et l’histoire de la marque. On a ainsi vu des marques telles que Gillette avec le spot « The best man can get », ou Pepsi, dans la campagne Live for Now qui tentait de s’approprier le mouvement de lutte sociale Black Lives Matter, rencontrer des difficultés dans des communications sur des engagements qui n’étaient pas jugés légitimes par leurs publics.

Ensuite, la notion de « proximité » est à comprendre à la fois comme proximité géographique qui donne des gages de sens à la distribution et en terme de proximité psychologique. Ce dernier point nous permet notamment d’étudier la proximité des marques avec les 4 familles que nous avons citées il y a un instant.

Le BrandNewsBlog : Si les Français que vous avez interrogés attendent d’abord d’une marque qui a du sens qu’elle assume ses responsabilités (vis-à-vis de ses clients, de ses salariés et de la société environnante) tout en se montrant proche de ses publics… S’ils valorisent autant les dimensions concrètes et tangibles de la notion de sens, cela veut-il dire pour autant que les marques doivent se concentrer uniquement sur un discours « de preuves » et la démonstration de leur sens au détriment de messages plus aspirationnels et visionnaires ?

Thierry Wellhoff : Si l’on voulait faire une formule, on pourrait dire qu’il en va du sens comme de l’amour, « il n’y a pas de sens mais seulement des preuves de sens »…

Mais en fait, dans le sens comme dans l’amour, les preuves ne suffisent pas. Il faut aussi trouver une inspiration qui vous fait découvrir la réalité sous un nouveau jour. L’analogie que je fais avec l’amour n’est pas gratuite. Car pour une marque il s’agit tout autant de séduction, d’attraction, que de fidélisation et de satisfaction. Le public d’une marque est aussi exigeant si ce n’est davantage dans la relation qu’il entretient avec une marque que celle qu’il a dans le cadre d’une relation amoureuse.

Le BrandNewsBlog : Vous l’avez évidemment perçu et souligné dans les résultats de cette étude, l’urgence climatique et les grands défis qu’elle représente transcendent aujourd’hui les perceptions de toutes les familles de consommateurs, puisqu’une très large majorité d’entre eux se sent concernée… Est-ce que cette préoccupation va peser encore davantage à l’avenir dans la perception des marques ? Et à rebours de ce que nous disions à l’instant, faire progresser l’attente d’engagement de la part des marques de manière significative ?

Thierry Wellhoff : Les profondes mutations dont nous prenons désormais conscience ont atteint les états-majors des entreprises. Sous la pression des mutations sociales, les équipes de direction opèrent aujourd’hui une prise de conscience majeure sur le sens même de leur modèle d’affaires. On ne parle aujourd’hui plus seulement de performance économique et d’innovation. Ainsi, la responsabilité sociétale s’est invitée au niveau des axes stratégiques majeurs.

Au cœur de l’été, on a pu ainsi voir 32 géants mondiaux de la mode et du luxe (Adidas, Chanel, Versace…) qui lancent une “coalition pour réduire leur impact environnemental”. Entendre 34 grands groupes fédérés autour du PDG de Danone Emmanuel Faber vouloir “faire progresser les droits humains à tous les stades de leurs chaînes de valeur”. Voir aussi Unilever envisager de céder des marques ultra-rentables (les glaces Magnum, les nouilles instantanées Noodle…) qui ne seraient plus en ligne avec ses valeurs en matière de développement durable. Observer enfin 181 dirigeants de grands groupes américains (Apple, Amazon ou encore Goldman Sachs) qui signent une “Déclaration sur la raison d’être de l’entreprise”, assurant que la mission des sociétés ne doit plus se limiter à générer des profits mais prendre en compte toutes les parties prenantes : investisseurs, employés, communautés, fournisseurs et clients, mais aussi l’environnement…

François-Henri Pinault ne s’y est pas trompé. Le patron du groupe Kering estime qu’une nouvelle génération de dirigeants, ayant pris conscience des enjeux environnementaux et sociaux, est en train de faire bouger le monde de l’entreprise.

Le BrandNewsBlog : Pour résumer ce que que devrait être idéalement le sens d’une marque, vous utilisiez l’an dernier cette définition-programme : « le sens pour une marque, c’est au delà se son sens inhérent (signification), une histoire, une narration vers un sens symbolique ou sublimé connecté aux attentes sociétales (inspiration) qui sera activé (activation) dans sa communication et sa relation avec ses différents publics. » Assumez-vous toujours cette formule magique du sens durable et partagé ? Et qu’est-qui pèche le plus souvent à cet égard au sein des entreprises ? Pour les marques sociétalement engagées que vous avez étudiées, vous évoquez un problème de lisibilité de leur mission et de leur raison d’être, et donc un problème de storytelling… Pouvez-nous nous en parler ? Cet enjeu d’explication et de narration sur le sens, est-ce cela que les marques réussissent le moins bien ?

Thierry Wellhoff : S’il s’agit d’une formule, celle-ci n’a rien de magique mais est au contraire emplie simplement de « bon sens »…

Les trois dimensions du sens : signification, inspiration et relation, montrent que la polysémie du mot ne doit pas masquer mais plutôt valoriser sa richesse et son potentiel pour la stratégie de l’entreprise. Le sens précède la stratégie, qui n’en constitue en fait que le moyen.

Cette appréhension du sens conduit à porter un regard à la fois critique et constructif sur les marques. Critique parce qu’il permet de mieux comprendre ce pourquoi elles progressent et ce qui peut les freiner dans leur évolution. Constructif car nous pouvons ainsi établir ce qui peut faire défaut à leur développement. Il faut bien comprendre que le sens se construit… et détermine l’avenir.

Un focus sur les marques qui ont fait de leur engagement le cœur même de leur activité nous livre deux enseignements majeurs : 1) Les marques dites “engagées” pâtissent, pour certaines, surtout d’un manque de notoriété ou, pourrait-on dire, de lisibilité dans leur mission première mais également dans la raison d’être qu’elles portent et qu’elles promeuvent. Une marque engagée qui fait sens doit donc être connue et comprise pour pouvoir être reconnue.

2) Les analyses confortent l’importance du rôle de la “relation” dans le sens accordé aux marques et aux entreprises, relation qui s’installe comme un prérequis à la raison d’être et à la responsabilité sociale.

Notes et légendes :

(1) « Et si la quête de sens en entreprise était d’abord affaire de bon sens… et de coconstruction », le BrandNewsBlog – 23 septembre 2018

(2) Thierry Wellhoff est Président de l’agence de communication Wellcom

(3) François Miquet-Marty est Président de l’institut Viavoice

Crédits photos et illustrations : 123RF, Agence Wellcom, The BrandNewsBlog 2019, X, DR

J’en faisais la remarque il y a quelques mois à Sophie Palès

J’en faisais la remarque il y a quelques mois à Sophie Palès

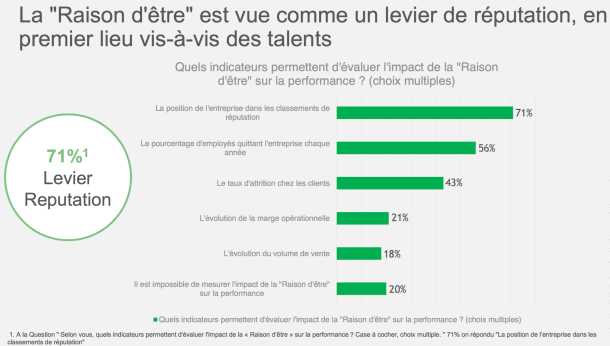

De même, les KPI utilisés pour mesurer a posteriori l’impact de ces opérations ponctuelles demeurent très limités et le plus souvent concentrés sur des métriques d’engagement ou de notoriété de la marque, et non de contribution au business, comme le regrette Yvanie Trouilleux, Manager marketing de Mitel France…

De même, les KPI utilisés pour mesurer a posteriori l’impact de ces opérations ponctuelles demeurent très limités et le plus souvent concentrés sur des métriques d’engagement ou de notoriété de la marque, et non de contribution au business, comme le regrette Yvanie Trouilleux, Manager marketing de Mitel France…

Vous savez – et je le redis chaque semaine sur ce blog en ce moment – à quel point je suis attaché

Vous savez – et je le redis chaque semaine sur ce blog en ce moment – à quel point je suis attaché