Marronnier ou serpent de mer ? Depuis des années, les rumeurs vont bon train concernant la célèbre plateforme de micro-blogging. Sa santé a toujours été fragile et ses performances financières demeurent globalement médiocres. Et malgré une année record en terme de rentrées publicitaires et en nombre d’annonceurs (le réseau social a revendiqué un chiffre d’affaires 2015 de 2,2 milliards de dollars et pas moins de 130 000 annonceurs actifs), les pertes s’accumulent et Twitter inquiète plus que jamais. Au point que le spectre d’une clôture du service et de la disparition d’un des 3 plus grands réseaux sociaux mondiaux ne représente plus véritablement un tabou. C’est même devenu un sujet de sarcasme pour certains internautes. Et plus sérieusement, une hypothèse dont les médias et les professionnels du digital se permettent d’envisager d’ores et déjà toutes les conséquences.

Illustration : la rédaction de Stratégies n’y est pas allée de main morte, la semaine dernière, en imaginant d’emblée « un monde sans tweets » et en consacrant une Une évènementielle et explicite à la possible disparition du petit oiseau bleu (voir ci-dessous).

Derrière ce « coup » éditorial et l’impact visuel de cette couverture réussie, force est de reconnaître, à la lecture de l’article d’Emmanuel Gavard¹, que le statut de symbole et d’icone 2.0 dont peut s’enorgueillir Twitter ne le protège hélas de rien. Pas même des gros revers de fortune.

Pour autant, la marque Twitter, dans ses composantes et tout ce qu’elle représente, peut-elle réellement disparaître ? Pour ma part, malgré les arguments avancés ici et là, je n’y crois guère. Et si l’oiseau devait perdre ses dernières plumes, je le vois rapidement renaître de ses cendres, tel le Phénix, tant l’influence et le storytelling de ce réseau en font une e-brand unique, au potentiel encore sous-exploité.

« Et l’oiseau bleu perdit ses plumes / Et les mendiants leurs Ave » ²

Il faut dire que jamais au grand jamais, de mémoire de Twittos, la situation et l’avenir de Twitter n’ont paru plus compromis qu’en ce début d’année 2016. Outre le fait que, depuis 2013, le réseau social a vu 80% de sa valeur financière partir en fumée, il n’a jamais gagné d’argent depuis sa création en mars 2006. Et les pertes au titre de l’année 2015 s’élevaient tout de même – excusez du peu – à 521 millions de dollars (!) Un gouffre aux yeux des observateurs et une preuve supplémentaire, s’il en fallait, des difficultés de la plateforme à trouver un modèle de rentabilité.

Or tout le monde est à peu près d’accord sur ce point, clairement exprimé dans l’article de Stratégies par le conseiller politique Gilles Boyer : malgré son utilité reconnue, quasiment d’intérêt général, « Twitter n’est pas un service public. Et son avenir dépendra bel et bien de sa viabilité économique ».

A ces difficultés financières se sont d’ailleurs ajoutés, dans les derniers mois, de sérieux problèmes de gouvernance et un certain nombre d’annonces malheureuses, qui ont eu le don d’agacer jusqu’aux utilisateurs les plus inconditionnels… Dernier soubresaut en date, le départ en janvier 2016 de quatre vice-présidents et du directeur de Vine (l’application vidéo rachetée en 2012), fait écho à la crise de gouvernance de l’été dernier, quand Twitter s’est retrouvé un moment sans P-DG suite à la démission de Dick Costolo, désavoué sur sa stratégie et ses résultats.

Côté décisions et annonces malheureuses, sans même parler de l’arrêt de l’API Twitter count en novembre dernier, dont je m’étais moi-même ému à l’époque (cette API permettait à tout éditeur de site ou de blog d’afficher au-dessus ou en dessous de chaque article le nombre de tweets et de retweets correspondants), les rumeurs concernant le changement d’un certain nombre de règles de la plateforme, dont la fameuse limite des 140 caractères pour un tweet, ont largement nourri le (bad) buzz en début d’année, que ce soit auprès des personnalités présentes sur le réseau ou bien de ses utilisateurs les plus inconditionnels…

Effets d’annonce, maladresses et autres ballons-sondes : l’art de se mettre ses utilisateurs à dos

Chacun de souvient, peut-être, du tweet désabusé de Bernard Pivot début janvier, à la simple évocation de la possible extension à 10 000 caractères de la longueur d’un tweet (voir ci-dessous).

Les réactions des Twittos aux annonces récentes concernant notamment le bouleversement de l’ordre d’affichage des tweets, ne furent pas moins épidermiques… L’accumulation des inquiétudes et des rancoeurs allant même jusqu’à se cristalliser sous la forme d’un hashtag vengeur « #RIPTwitter », momentanément en tête des tendances affichées par le réseau social lui-même ! Une première plutôt inquiétante, pour un réseau plus habitué à ménager la susceptibilité de ses membres…

Il faut dire, et cela a déjà été souligné à maintes reprises concernant Facebook notamment, que les utilisateurs des réseaux sociaux se montrent en général assez jaloux de leurs prérogatives. Et, bien davantage encore que dans leurs relations vis-à-vis d’autres types de marques, ils s’érigent volontiers en gardiens du temple de leurs plateformes favorites, réagissant promptement (et souvent vertement) au moindre changement.

Twitter ne fait pas exception, bien au contraire. Jusqu’ici très respectueux des remarques et des habitudes des Twittos, le réseau avait procédé à un minimum de changements (hors addition de nouvelles fonctionnalités) avant ces derniers mois. Mais, pressé de se réinventer et d’introduire des nouveautés susceptibles de booster son rendement publicitaire et ses revenus, il s’est depuis le retour de Jack Dorsey lancé dans une surenchère d’annonces pour la plupart mal reçues et mal interprétées.

Hélas pour ses dirigeants et le redressement de sa rentabilité, il se trouve que Twitter est sans aucun doute le réseau qui a su créer le plus de « dépendance rituelle », us et coutumes, au travers justement de son corpus de règles et de codes, parfois difficiles à assimiler, et qui rebutent souvent les néophytes. Innover et se réinventer sans pour autant toucher à ce fameux corpus de règles et de codes relève donc, pour les dirigeants de la plateforme, de la gageure ou de l’exercice d’équilibriste.

Un réseau social tout sauf irremplaçable ?

A en croire la plupart des experts interrogés dans le cadre de son enquête par Emmanuel Gavard, une disparition soudaine de Twitter n’aurait pas forcément les conséquences catastrophiques qu’on imagine, d’un point de vue économique et publicitaire notamment.

Et pour commencer, le magazine Stratégies de rappeler récemment les audiences mensuelles de Twitter, pas folichonnes par comparaison aux autres grandes marques médias digitales… Ainsi, tandis que Facebook pouvait s’enorgueillir, à fin décembre 2015, d’être la 2ème marque digitale française juste derrière Google (avec près de 26 millions de visiteurs unique par mois et 7,9 millions de visiteurs par jour), You Tube pouvait se targuer quant à lui de recevoir 22,5 millions de visiteurs uniques par mois et 3,9 millions par jour. Twitter, pour sa part, ne pointait qu’en 47ème position des marques médias digitales en France (avec 6,3 millions de visiteurs uniques par mois et seulement 698 000 par jour), derrière des sites comme celui de 20 minutes, de l’Obs ou de Télé Loisirs (voir le tableau ci-dessous).

En nombre d’abonnés dans le monde, on sait que Twitter ne progresse plus vraiment et demeure très loin de Facebook et son milliard d’abonnés, avec 320 millions d’utilisateurs dont 7 millions en France, et moitié moins d’actifs. Et si la disparition de Twitter devait intervenir, elle représenterait certes « un choc pour la planète digitale » et pour la communauté des Twittos les plus dynamiques selon Julien Féré, directeur de la stratégie chez KR Media, mais ce ne serait pas la fin du monde pour les investisseurs.

Et tandis que « Facebook a su devenir un média de masse digitalisé, en intégrant notamment la vidéo » d’après Nicolas Lévy, directeur du planning stratégique chez Marcel, Twitter n’a pas du tout la reconnaissance d’un grand média publicitaire et ne pèse pas grand chose dans les plans médias des agences et des entreprises, même si la plateforme argue de la qualité de son ciblage et de son audience CSP+.

D’ailleur, dixit Julien Féré toujours, « en terme de retour sur investissement », la majorité des annonceurs se rendent désormais compte qu’ils préfèrent viser plus large et avoir de la déperdition », privilégiant ainsi le volume et le ROI, comme pour les médias classiques, plutôt que de rechercher un ciblage pointu… Et cela ne plaide pas en faveur de Twitter, bien au contraire.

« Pour la diffusion et l’audience, la disparition de Twitter ne serait pas tellement un enjeu », résume d’ailleurs le journaliste Samuel Laurent, du Monde, car « Twitter n’a jamais été une ‘machine à clics’, comme peut l’être Facebook ».

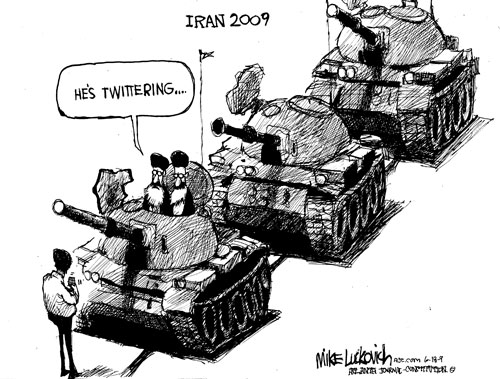

De plus en plus considéré comme un « reader » personnel par ses abonnés, notamment les journalistes, dont beaucoup l’utilisent finalement comme un fil d’agence de presse, Twitter est certes imbattable pour gérer l’instantanéité, d’après tous les experts. Son influence dans la vie politique et démocratique n’est également plus à prouver, après les révolutions arabes et les nombreux évènements importants dans le cadre desquels Twitter a joué un véritable rôle, en contribuant à la propagation des idées et des informations.

Véritable « baromètre du web », Twitter est aussi « la colonne vertébrale de toute l’influence social media », selon Thierry Herrant, Directeur général du Pôle Image et contenus chez Publicis consultants. De par son exhaustivité, sa neutralité, sa concision et son extrême viralité, la plateforme est devenue le passage obligé de tout buzz qui se respecte. « Un buzz commence sur Reddit, mais doit être adoubé par Twitter avant d’atteindre les autres plateformes », confirme Nicolas Lévy. Une influence inégalée que j’ai pu moi même constater à maintes reprises, à chaque publication d’un billet sur le BrandNewsBlog notamment, la propagation des contenus se faisant quasi en temps réel via Twitter, tandis qu’elle intervenait avec un léger temps de décalage sur Facebook, puis sur Linkedin.

Et si, en termes d’interaction avec les consommateurs, les experts interrogés par Emmanuel Gavard soutiennent que les marques pourraient en définitive se passer de Twitter, il est un autre champ dans lequel la plateforme s’avère a priori irremplaçable : la veille et la remontée des insights consommateurs les plus qualitatifs. Dans ces deux domaines, les Twittos, comme les instituts d’étude et les marques auraient sans doute beaucoup à perdre si l’oiseau bleu disparaissait…

Une e-brand unique, à l’influence et au storytelling consubstantiels au web

Je le disais en introduction et je le répète en cette fin d’inventaire : non, je ne crois pas à la disparition de Twitter. Et s’il advenait que l’oiseau bleu soit malgré tout descendu en plein vol, du fait de mauvais résultats financiers, je crois sincèrement à l’avenir de la marque et à sa renaissance, que ce soit sous la coupe d’un autre géant du web ou sous une autre forme.

En somme, pour parodier un slogan bien connu : « si Twitter n’existait plus, il faudrait le réinventer ». Et je crois le scénario tout à fait plausible, si tant est que Jack Dorsey et son équipe n’arrivent pas d’eux-mêmes à redresser la barre. Il faut en effet se souvenir en particulier de ce qu’il est advenu de You Tube, après son rachat par Google. Tandis que la plateforme agonisait, peinant à générer des revenus substantiels, son ingestion réussie par le moteur de recherche l’a clairement sauvée… et largement valorisée.

Pour Twitter, son identité de marque et son « ADN » sont très liés au corpus de codes et de règles assez strictes que j’évoquais précédemment et qui dès l’origine en ont paradoxalement assuré le succès. C’est en effet en suivant patiemment une sorte de chemin initiatique que le néophyte/profane accède à la compréhension des rites de la Twittosphère et à la révélation du fonctionnement et des possibilités infinies de Twitter, une plateforme « VIP » dont les early adopters furent d’abord des journalistes, politiques et autres influenceurs, qui ont été les premiers à s’en approprier les codes et ne l’ont jamais quittée depuis.

Entrés dans le dictionnaire en 2012, cela n’est pas un hasard si les mots « tweets » et « hashthag » font aujourd’hui autant partie de notre quotidien, de même que le verbe « tweeter », qu’on pourrait définir strictement comme le fait de rédiger et publier sur le réseau des messages courts de 140 caractères… Aucun autre réseau social ne peut se targuer d’avoir donné naissance à des mots ou verbes d’usage aussi courant : d’ailleurs on ne « facebooke » pas, à ma connaissance, de même qu’on ne « youtube » et on ne « snaptchate » pas non plus (en tout cas pas encore…).

Au-delà de ces caractéristiques tout sauf anecdotiques et qui font partie intégrante de la marque Twitter, celle-ci s’est aussi construite sur la base d’un storytelling déjà très riche, qui épouse tout simplement l’histoire de la décennie écoulée… Révolution numérique, transformation des usages et pratiques de consommation média, Twitter est surtout devenu un symbole de liberté au moment des printemps arabes, mais aussi le symbole d’une horizontalité médiatique qui permet à chacun d’accéder à l’information en temps réel, en même temps voire avant les agences de presse. Cette culture de l’instantanéité et de la transparence, qu’on ne cesse de décrire en parlant du bouleversement des usages introduits par le numérique, doit beaucoup (voire tout) à Twitter.

On le voit, et l’on pourrait en dire encore beaucoup au sujet de cette e-brand pas comme les autres : Twitter a des atouts et une universalité qui permettent d’envisager tous les développements… Il faudrait en convaincre en premier lieu ses utilisateurs, pour qu’ils acceptent de passer du statut de « gardiens du temple » à celui d’ambassadeur d’une marque social media à nouveau rupturiste et innovante…

Notes et légendes :

(1) L’enquête de Stratégies : « Et si Twitter disparaissait ? », par Emmanuel Gavard – n°1847 – 18/02/2016

(2) Poème « La Tzigane » de Guillaume Apollinaire – paru dans son recueil Alcools en 1913.

Crédits photos : 123RF, Magazine Stratégies, The BrandNewsBlog

Rabat-joie. Décidément, certains chercheurs ont vraiment le chic

Rabat-joie. Décidément, certains chercheurs ont vraiment le chic