C’est devenu, au fil du temps, une des idées reçues les plus profondément ancrées quand on évoque nos métiers : pour beaucoup, la communication ne serait qu’une affaire d’émission et de réception de messages. La faute, sans doute – en tout cas en partie – à une interprétation et une diffusion par trop réductrices des travaux de Shannon et Weaver¹, ces deux illustres théoriciens des origines de la com’ moderne.

Rien d’étonnant, dès lors, à ce que le(la) communicant(e) soit le plus souvent identifié(e) dans les organisations comme porte-parole, « voix de l’entreprise », émetteur(trice) en chef davantage que récepteur(trice), et que pour le grand public un bon communicant soit d’abord « quelqu’un qui s’exprime bien », capable de manier le verbe comme personne et de discourir de tout et de rien pendant des heures…

Nous autres, professionnels de la communication, avons pour la plupart compris depuis un moment que la communication était loin de se limiter à cette dimension d’émission des messages. Et réalisé qu’une parfaite compréhension des enjeux, des attentes et rôles des différentes parties prenantes mais également des éléments de contexte constituaient autant de préalables essentiels pour bien communiquer… A cet égard, l’émergence d’Internet puis du web 2.0 est venue achever définitivement les illusions d’une communication « autocratique » et descendante, en faisant de l’échange, la participation et la conversation avec les parties prenantes des modalités aujourd’hui incontournables dans la pratique de nos métiers.

Mais c’est tout à l’honneur de l’association Communication & Entreprise d’avoir choisi de se saisir, comme elle l’a fait, de ce sujet fondamental de l’écoute dont je vais vous parler aujourd’hui… En consacrant un groupe de travail à ce sujet, puis en lui dédiant une étude très aboutie dont les résultats viennent d’être publiés dans le cadre d’un ouvrage réussi², elle revalorise et réhabilite fort à propos une dimension fondamentale et le plus souvent mésestimée de la communication…

Car il faut bien le dire : accélération du temps et infobésité obligent, de plus en plus nombreux sont les communicants à admettre ne plus avoir vraiment le temps ni les moyens de bien écouter leurs clients (internes ou externes), leurs collaborateurs ou leur environnement… quand l’écoute n’est pas tous simplement oubliée ou « remise à plus tard ».

>> Pourquoi demeure-t-il si important d’écouter en communication ? Quelles sont les conditions et les facteurs clés d’une bonne écoute ? Et a contrario, quels en sont les freins ? Comment apprendre à écouter et déployer au mieux cette compétence/ce talent ? Et quelle typologie d’écoute s’avère la plus efficace dans nos métiers ?

…Ce sont là quelques-unes des questions abordées dans l’excellent ouvrage « L’écoute enrichie, compétence des communicant.e.s d’aujourd’hui », dont je ferai écho aujourd’hui en donnant la parole à deux de ses contributeurs : Catherine Dorr et Laurent Riéra³, qui ont bien voulu répondre à mes questions.

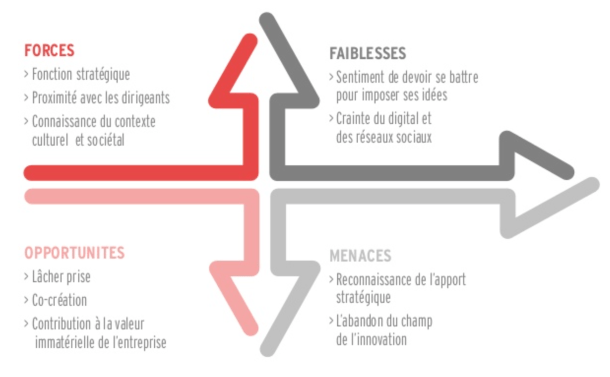

Et pour vous donner un meilleur aperçu de cet ouvrage, sans trop vous en dévoiler néanmoins les contenus car je vous recommande évidemment de vous le procurer, je me suis permis d’ajouter ici et là quelques-unes de ces infographies dont j’ai le secret, résumant notamment les « 7 facteurs clés de succès d’une bonne écoute » ainsi que les « 6 typologies d’écoute et leur(s) usage(s) ».

Bonne lecture à toutes/tous et merci encore à Catherine et Laurent pour leur disponibilité et leurs réponses éclairantes :-)

> Le BrandNewsBlog : Tout d’abord Catherine, pourriez-vous me dire pourquoi l’association Communication & Entreprise a choisi en 2016 de s’emparer de ce sujet de l’écoute et d’y consacrer un groupe de travail ? S’agissait-il d’aborder un sujet « dans l’air du temps » ou bien au contraire, dans votre esprit, d’aller à la découverte d’une matière relativement méconnue ?

Catherine Dorr : C’est en discutant au sein de l’un des groupes de travail de l’association qu’a émergé l’idée d’une étude au sujet de l’écoute. Je ne sais plus exactement dans quelles circonstances. Ce que je peux vous dire en revanche, c’est que nous n’avions pas l’impression de partir à la découverte d’une matière totalement méconnue. Aborder le sujet de l’écoute pose tellement de questions que celles-ci ont vite fusé au cours de nos réunions. En tant que communicants nous avions tous une idée, une expérience à formuler au sujet de l’écoute. Il a vite été nécessaire de cadrer le sujet et imaginer ce vers quoi nous souhaitions aller, afin d’élaborer une démarche cohérente nous permettant d’arriver au livrable que vous connaissez.

Il s’agissait bien d’aborder un sujet dans l’air du temps, au moment où la communication s’intéresse à l’art de la conversation, moteur d’échange et d’ouverture, de création et d’innovation… Qui dit conversation, dit parler mais aussi (et surtout ?) écouter. La question se posait : comment écouter bien, ou encore, comment bien écouter ? Perception du son et perception du sens nous apparaissaient déjà comme étant deux facettes de l’écoute sur lesquelles fonder notre travail d’étude.

> Le BrandNewsBlog : Plutôt que d’échanger, pour ainsi dire en « cercle fermé » entre membres de l’association et entre communicants des secteurs publics, privés et des agences, vous êtes d’abord partis à la rencontre de professionnels de l’écoute dans les milieux du soin, de l’enseignement, du conseil, du son et de l’audition notamment. Pourquoi cette première démarche « d’écoute » était-elle importante, et que vous ont apporté / appris ces professionnels ?

Catherine Dorr : Dès le départ, nous avions le souhait d’interroger toutes sortes de métiers, pour nous documenter auprès de professionnels dont la pratique est centrée sur la notion d’écoute : ingénieur du son, psychothérapeute, enseignant, sophrologue, acousticien, orthophoniste, interprète, travailleur social, coach… Au total, 18 professionnels « écoutants » avec lesquels nous avons essayé de déterminer les bonnes conditions de l’écoute (j’y reviendrai). Les interviews en face à face ont été d’une richesse inouïe, nous permettant de récolter des verbatim que vous retrouvez tout au long de notre publication. Cette première étape de notre étude à donné lieu à une restitution « dans le noir », dans le restaurant du même nom, un endroit où tous les sens s’aiguisent, notamment l’ouïe.

Vous pouvez retrouver la captation de cette soirée extrêmement instructive sous forme de podcasts, sur le site de Communication & Entreprise. Dans un deuxième temps de l’étude, nous avions décidé de confronter ces enseignements avec l’avis de communicants sur la notion d’écoute et leur façon de la pratiquer.

> Le BrandNewsBlog : Ainsi que je l’évoque en introduction, on considère souvent que la communication est d’abord un métier de parole centré sur l’émission et la production de messages, et que le savoir-faire essentiel du communicant est d’adapter ces messages aux différentes « cibles » pour atteindre des objectifs bien déterminés… Or votre étude le confirme : s’il y a une compétence primordiale pour tout communicant(e), c’est d’abord celle de l’écoute. S’agit-il pour autant d’une compétence innée ou acquise ? D’une compétence « dure » qui s’acquiert dans des écoles (hard skill) ou bien d’une compétence « douce » qu’il revient à chacun(e) de développer par soi-même (soft skill) ?

Catherine Dorr : La communication est un métier de parole, de discours, pour lequel le fond aussi bien que la forme ont leur importance. Alors bien sûr, le communicant est émetteur, mais il est aussi récepteur, et ce alternativement. Il reçoit pour ensuite émettre, puis recevoir à nouveau une réponse à sa sollicitation. Il est récepteur quand il prend en note un briefing, quand il auditionne ses cibles pour connaître leurs attentes, quand il se trouve en situation de co-création, quand il écoute ses collaborateurs, etc.

En fait, on se rend compte que le communicant passe plus de temps à écouter qu’à communiquer. La question de la « compétence écoute » se pose alors tout naturellement. « Hard skill » ou « soft skill « ? Les deux bien sûr. Dès qu’une aptitude indispensable à l’exercice d’un métier se développe pendant sa pratique, on peut parler de compétence dure. Que l’écoute s’apprenne à l’école, de façon didactique, et plus précisément à l’école des communicants, nous n’avons pas pu le démontrer. Les enseignants des établissements spécialisés, interrogés à ce sujet, nous ont néanmoins affirmé être particulièrement attentifs au développement de cette faculté chez leurs étudiants. L’écoute compétence douce, c’est une évidence qui s’impose à tous. Elle se développe clairement avec l’expérience, et sans doute la sagacité. Enfin, nous avons interrogé un professionnel du recrutement sur cette question, histoire de savoir si l’écoute est une compétence évaluée chez les communicants. La réponse est oui.

> Le BrandNewsBlog : Dans un monde qui évolue de plus en plus vite et ne cesse de se transformer au gré des avancées des technologies et de la révolution digitale notamment, il semble que les organisations et nos métiers soient de plus en plus « sous pression »… et ne laissent plus guère de temps pour l’écoute. Est-ce à dire que la recherche incessante de rentabilité et la course au ROI sont les premiers obstacles à l’écoute… et donc à une bonne communication ? Et que risque-t-on à ne pas ou à mal écouter en amont d’une action ou d’une stratégie de com’ ?

Catherine Dorr : Sans doute le « nez dans le guidon » est-il un frein à la disponibilité nécessaire pour une bonne écoute. Et si on considère par ailleurs les transformations, la révolution digitale, que nous sommes en train de vivre, qu’elles soient subies ou maîtrisées, je ne pense pas que la pression, la course à la rentabilité, soient les premiers freins à l’écoute. Cela n’engage que moi, mais il me semble que l’infobésité y est pour quelque chose, la sur-sollicitation permanente de la part de notre environnement, au travail et en dehors aussi. Et cette peur permanente de manquer quelque chose (FOMO, fear of missing out) qui fait que nous ne savons plus être disponible ici et maintenant, une des conditions sine qua non d’une bonne écoute.

> Le BrandNewsBlog : Vous évoquez dans votre étude les obstacles les plus courants à une bonne écoute par les professionnels de la communication : le manque de temps et la pression économique à outrance, les croyances limitantes et les a priori, les jugements et interprétation hâtives, la généralisation ou la posture de conseil qui pousse à donner son avis avant d’avoir écouté l’autre… Mais quels sont, a contrario, les facteurs clés les plus importants pour une bonne écoute de l’autre et de son environnement ?

Catherine Dorr : Parmi les facteurs clés d’une bonne écoute, celui que je mettrais en premier est le décentrage. S’oublier, faire taire sa petite voix intérieure ainsi que toute forme de jugement, accorder son attention totale à l’autre. J’aime la définition de Séverine Denis quand elle dit : « N’écoutent vraiment que celles et ceux qui accordent la totalité de leur présence à qui leur parle. »

Au total, nous avons dénombré 7 facteurs clés de succès d’une bonne écoute : la disponibilité de temps et d’esprit, la qualité de l’environnement, la bienveillance (référence pour l’écoute empathique), un cadre relationnel établi induisant la confiance, l’ouverture, la concentration maximale et enfin le décentrage dont je viens de parler.

> Le BrandNewsBlog : En guise de synthèse de vos travaux, pour décrire le type d’écoute le plus approprié pour servir les objectifs des communicants, vous présentez la notion d’ « écoute enrichie » ? Quelle en est la définition et qu’est-ce qui la caractérise ? Qu’est-ce qui distingue selon cette écoute des autres typologies que vous présentez par ailleurs : écoute active, écoute empathique, écoute totale, écoute systémique ?… Le communicant ne doit-il pas en définitive exercer en même temps ou alternativement ces différentes formes d’écoute ?

Catherine Dorr : Oui, tout-à-fait. Toutes ces formes d’écoute sont intéressantes pour le communicant et il adoptera celle(s) qui lui convient(nent) le mieux. Je ne vais pas les détailler ici, je vous laisse les découvrir exhaustivement dans notre livrable et en avoir un aperçu dans le tableau ci-dessous.

Nous voulions trouver une expression originale pour qualifier l’écoute du communicant. Au départ, nous avions pensé à « écoute augmentée » mais le terme était pris par ailleurs. Nous avons donc opté pour « écoute enrichie ».

Nous venons d’évoquer l’écoute totale avec Séverine Denis. Avec Paul Delvaux, interrogé au cours de notre étude, nous avons parlé d’écoute systémique qui est une posture pratiquée par les coachs. Ce dernier dit quelque chose d’intéressant : « C’est la profondeur de l’écoute qui induit la profondeur de ce qui se dit. » Il nous est alors permis d’imaginer le briefing idéal généré par la puissance de notre écoute. Le communicant qui écoute de cette façon, de la façon qui induit une profondeur dans ce qui lui est confié au cours de la conversation avec son client, que ce soit en entreprise ou en agence, ce communicant en tirera quelque chose de considérable. C’est cela l’écoute enrichie. C’est écouter pour donner du sens, transformer l’écoute en vision, en cap pour son client. C’est à la fois une façon d’écouter et une façon de valoriser ce qu’on a écouté.

> Le BrandNewsBlog : Laurent, dans le cadre de cette étude, vous avez quant à vous accepté d’être interviewé par le groupe de travail de Communication & Entreprise en qualité de Directeur de la communication de la ville et de la métropole de Rennes, mais également en tant que professionnel de l’écoute… Pourquoi l’écoute vous paraît-elle importante voire indispensable dans l’exercice de nos métiers de communicants, et dans votre pratique au quotidien dans votre collectivité ?

Laurent Riéra : Dans les collectivités, les communicants sont aujourd’hui placés devant une responsabilité particulière, celle d’accompagner les élus, pas à pas, dans la reconquête de la confiance. C’est là, sur le terrain, dans les communes, que sont menées des expériences très novatrices en matière de démocratie participative. Le budget participatif de Rennes, qui représente chaque année 5% du budget d’investissement de la ville, en est à sa 3e édition. Les projets sont proposés et votés par les Rennais sur une plateforme en ligne, avec un comité de suivi principalement composé d’habitants issus des conseils de quartier ou tirés au sort. Près de 100 projets, à différentes échelles, ont été lancés en deux ans et 20 000 personnes ont participé aux votes. Il faut réaliser que ce type de démarche « d’écoute » des citoyens signe tout simplement la perte de monopole des élus sur l’utilisation de l’argent public. C’est une petite révolution. C’est tout nouveau, ça bouscule les habitudes, ça percute l’administration, ça nécessite énormément d’attention, de pédagogie, d’énergie, de persuasion.

Il s’agit, et nous rejoignons là des préoccupations qui sont aussi celles des communicants « privés », de remettre l’usager du service public, le citoyen, au cœur de nos réflexions, de nos stratégies, de nos actions. Avec la même toile de fond : cette société numérique qui nous invite à engager le dialogue, partout et tout le temps.

> Le BrandNewsBlog : N’y-a-t-il pas quelque part un paradoxe à affirmer comme vous le faites l’importance primordiale de l’écoute, dans une époque où il semble que tout s’accélère et que nous disposions de moins en moins de temps pour écouter autrui ?

Laurent Riéra : Non, je ne pense pas. Je dirais même que c’est tout le contraire… D’abord et tout simplement, je me place ici du point de vue de la communication publique territoriale, parce qu’il y a une forte demande, mesurée par toutes les enquêtes, d’information de la part des usagers et des habitants. Pour mieux connaître la palette des services proposés sur un territoire, pour mieux comprendre les ressorts de telle politique publique, je pense par exemple aux dispositions en matière d’urbanisme ou de mobilité.

Mieux vaut donc tout faire pour tenter d’apporter des réponses aux bonnes questions. Ceci dans une époque où la surexposition aux messages et aux sollicitations réduit effectivement les possibilités de se faire entendre. Et comme dans tout dialogue, le risque est grand – et la sanction immédiate – quand l’un des interlocuteurs ne se sent ni écouté ni entendu. Je le répète, nous sommes confrontés à un enjeu majeur de reconquête de la crédibilité de la parole publique, qui doit s’appuyer sur une posture d’humilité, d’écoute, d’ouverture, de dialogue… Dans les collectivités territoriales, la communication, comme toutes les politiques publiques, peut tout à fait s’envisager dans la co-construction avec les usagers.

> Le BrandNewsBlog : Nous venons de voir que l’écoute pouvait à la fois s’acquérir dans le cadre de formations et être considérée comme une compétence « dure », mais également comme une compétence « douce » liée à certains traits de caractère ou prédispositions telles que la curiosité et l’humilité notamment. Comment avez-vous développé cette compétence en ce qui vous concerne Laurent ? Etait-ce inné ou cela est-il venu avec l’expérience et la pratique ? Quels conseils / astuces donneriez vous à de jeunes communicants pour développer cette capacité d’écoute de l’autre et de son environnement ?

Laurent Riéra : Du point de vue du management, la curiosité naturelle et la capacité à s’enthousiasmer sont importantes pour entraîner et convaincre. L’écoute permet surtout de ne pas se tromper de message, de s’adresser aux bons interlocuteurs, avec les bons outils, idéalement au meilleur moment. C’est un élément central du diagnostic et, sans aucun cynisme, une donnée tactique essentielle pour mettre en place des campagnes de communication efficaces. Un petit grain de sable, une petite insatisfaction, aussi dérisoire soit-elle, peut rendre inaudible un argumentaire pourtant très solide.

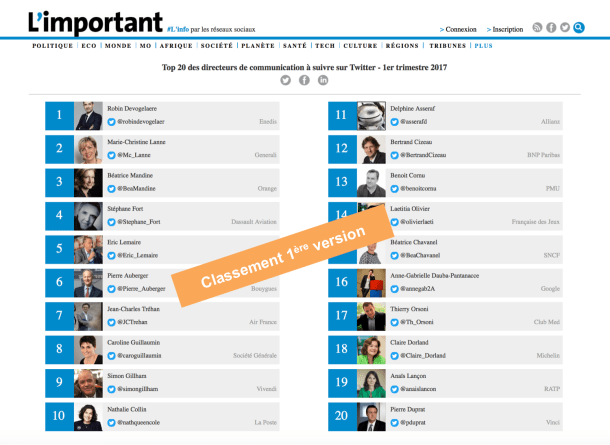

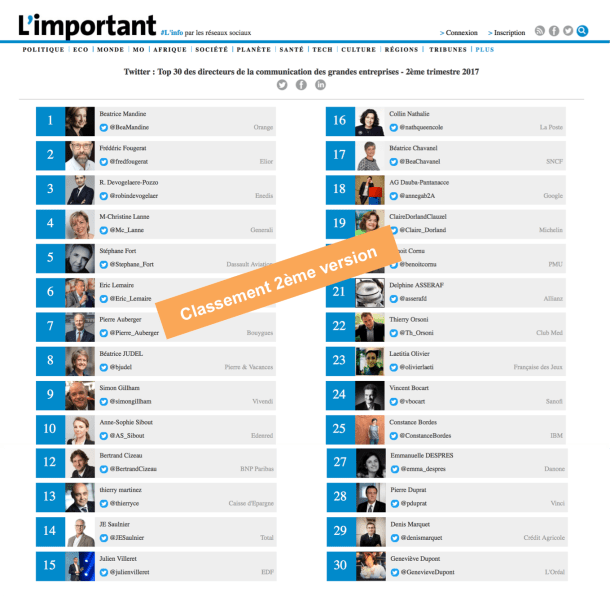

Le dircom s’apparente de plus en plus à une membrane sensible entre la collectivité – ou l’entreprise – et le monde extérieur, celui des usagers, des partenaires, des concurrents. Tellement d’acteurs, en interne comme en externe, se saisissent aujourd’hui de « vos » sujets, empiètent sur « votre » territoire de parole pour communiquer… Cette extension du domaine de la communication a bien sûr été amplifiée par le digital. Et le dircom, loin de piloter une stratégie monolithique, est aujourd’hui obligé de se mouvoir dans un univers où plusieurs communication, de nature différente mais le plus souvent légitimes, interagissent. Cette approche dynamique, plurielle, nous oblige à écouter, à composer, à accepter parfois une « dégradation », au sens chimique, de nos messages: moins de maîtrise, moins de « perfection », mais plus de partage, donc d’efficacité ». Il doit être en permanence en mesure d’interpréter les signaux faibles, de réorienter ses stratégies en fonction d’une modification de son environnement…

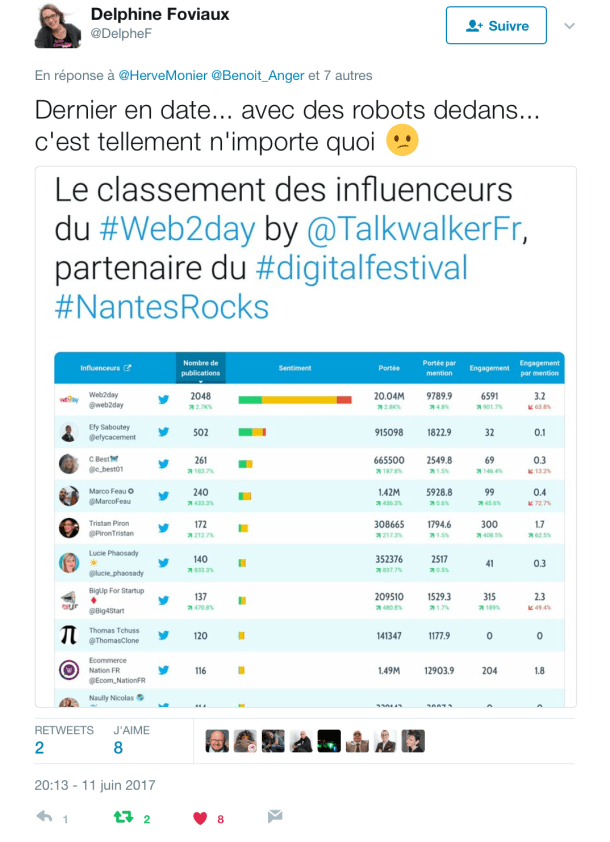

Ce que d’aucuns appellent la » communication de crise permanente » est cette capacité à apprécier les risques et les bénéfices d’une situation de plus en plus rapidement. Pour ça, il est certain qu’il faut mettre en place des outils de veille active, passer du temps sur les réseaux sociaux – tout en étant vigilant aux effets délétères de l’entre-soi – et ne pas hésiter à aller sur le terrain. C’est là, dans l’écrasante majorité des cas, qu’on trouve les meilleures idées, dans la confrontation et l’échange « in real life ».

A ce titre, je dois dire que j’ai été marqué par ma lecture de Bruno Latour, notamment sa théorie de l’acteur-réseau, qui souligne l’importance d’aller discuter avec chacune des parties prenantes d’un projet pour définir avec elle, y compris dans la controverse, l’intérêt de sa participation et de son adhésion. Une méthode basée sur l’écoute, l’empathie, la capacité à traduire les enjeux auprès de différents publics. Mon conseil serait donc de lire à ce sujet l’excellent article de Latour et Callon « Éléments pour une sociologie de la traduction : la domestication des coquilles Saint-Jacques dans la Baie de Saint-Brieuc » (L’Année sociologique, n°36, 1986).

> Le BrandNewsBlog : Egalement interviewé dans le cadre de cette étude, Benoît Cornu soulignait que les meilleurs concepts et stratégies de communication viennent souvent de l’écoute mutuelle et de l’échange avec les différentes parties prenantes de l’organisation : clients, usagers-citoyens, partenaires, collaborateurs/agents… Pourriez-vous nous donner quelques exemples d’initiatives et de stratégies de communication interne ou externe que vous avez mises en place suite à de telles démarches d’écoute et d’échange, dans le cadre de l’élaboration de votre nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) notamment ? En quoi cette démarche de concertation et de communication publique était-elle exemplaire et quels efforts supplémentaires /adaptations cela a-t-il demandé à vos équipes de communicants, par rapport à leurs habitudes ?

Laurent Riéra : Oui, je rejoins nécessairement Benoît Cornu sur ce constat concernant l’écoute… Pour revenir sur l’exemple qui m’est le plus familier, Rennes est une ville qui a une forte tradition de concertation : elle a notamment été parmi les premières à mettre en place des conseils de quartier dans les années 80. Nous devons aujourd’hui aller beaucoup plus loin, pour créer ce que Rosavallon appelle « le sentiment de démocratie en continu »: écouter, dialoguer, démontrer l’utilité du dialogue. C’est donc une approche fondamentalement politique, qui repose sur la capacité des élus à se remettre en question, à sortir de leur zone de confort…

Sur le projet urbain Rennes 2030 par exemple, le pari était de dépasser les modes de concertation classiques pour mobiliser bien au-delà du public habituel. Dans cette optique, 14 balades urbaines ont été matérialisées par une ligne rouge dessinant un circuit de 32 km dans la ville et relayées par une application mobile, permettant de visualiser les itinéraires et de poster des contributions. Résultat : plus de 3 000 téléchargements ! En complément, un guide papier a été édité à 20 000 exemplaires tandis que des médiateurs recueillaient avis et contributions en direct.

Nous avons mené des ateliers pour les enfants sous la forme d’un jeu vidéo RennesCraft, inspiré de Minecraft. Le site web Rennes 2030 abritait une maquette complète de la ville en 3D où étaient modélisés les principaux projets d’aménagement. Nous avons produit des dessins animés à visée pédagogique de 2 minutes sur les grandes orientations du PLU, qui ont été vus plus de 130 000 fois. Et chaque étape du projet a fait l’objet d’une campagne print et digital, d’une plaquette dédiée et d’actions de communication atypiques comme des visites sur les toits des plus hautes tours de Rennes en compagnie d’architectes et d’urbanistes. Ou encore des cafés-débats sur des péniches, des animations sportives, des constructions de mobilier urbain « étonnantes »… Tout était archi complet à chaque fois et il y a eu une véritable émulation, palpable dans la ville.

Au final, et c’est certainement le chiffre le plus marquant de cette grande opération d’écoute/de concertation, plus de 45 000 visiteurs uniques se sont connectés sur le site. Pour une ville de 220 000 habitants, le résultat était inespéré… Nous venons justement de mener une opération de restitution de tout ce travail, en expliquant comment les contributions des habitants avaient validé ou réorienté les orientations du futur PLU.

Pour les équipes, cette expérience est venue valider la pertinence des méthodes dites « agiles » en matière de conduite de projet, auxquelles nous avions été sensibilisés par la « 27ème Région ». En matière de communication, nous avons façonné une pépite : aujourd’hui plus de 60% des Rennais ont entendu parler de Rennes 2030, l’associent au projet urbain et en ont une image positive… C’est une très belle illustration je trouve, de ce que peut produire une démarche aboutie de concertation et d’écoute.

> Le BrandNewsBlog : Catherine, une synthèse de ces travaux sur l’écoute est disponible en ligne sur le site de Communication & Entreprise (voir ici). Pour ceux qui souhaiteraient aller au-delà de cette synthèse et découvrir comme je l’ai fait l’intégralité de l’ouvrage sur l’écoute que vous venez de publier au mois de septembre, qui faut-il contacter et comment se le procurer ? Envisagez-vous de mettre régulièrement à jour ce document à l’avenir ?

Catherine Dorr : ce que vous allez trouver sur le site n’est pas exactement un résumé, c’est un début de synthèse qui ne donne qu’une idée parcellaire de la richesse du livrable. Je le répète, la contribution de tous les professionnels que nous avons interrogés est énorme. Je vous incite vivement à la découvrir dans l’ouvrage publié par Communication & Entreprise. Il est très simple de le commander : il suffit d’envoyer votre règlement à l’association, accompagné du bon de commande que vous trouverez sur le site (à imprimer ou à recopier sur papier libre).

Pour l’instant, il n’est pas prévu de faire évoluer l’étude ou de la mettre à jour. Cette aventure nous a déjà maintenu.e.s en haleine pendant deux ans. Et j’imagine que nous trouverons d’autres sujets tout aussi passionnants à aborder !

Notes et légendes :

(1) Claude Shannon et Warren Weaver sont les auteurs de l’ouvrage The Mathematical Theory of Communication (« La théorie mathématique de la communication »), paru en 1963 et qui expose les fondements d’une des / de la principale(s) théorie(s) de l’information de l’après-guerre. Leur « modèle de communication », qui introduit notamment les notions de « source d’information », de « message », « d’émetteur », de « signal », « canal », « bruit », « récepteur », « probabilité d’erreur », « entropie moyenne », « débit d’un canal », etc… est toujours étudié aujourd’hui dans les écoles de communication.

(2) « L’écoute enrichie, compétence des communicant.e.s d’aujourd’hui », synthèse des travaux menés par le Groupe de travail « Ecoute » de l’association Communication & Entreprise – Date de publication : septembre 2017

(3) Catherine Dorr, membre du groupe de travail « Ecoute » et co-rédactrice du mémoire de synthèse « L’écoute enrichie, compétence des communicant.e.s d’aujourd’hui » est consultante en communication ; Laurent Riéra, également membre de Communication & Entreprise, sollicité par le groupe de travail « Ecoute » au titre de grand témoin/expert, est Directeur de la communication de la ville et la métropole de Rennes.

Crédit photos et illustrations : 123RF, Communication & Entreprise, Catherine Dorr, Laurent Riéra, X, DR, The BrandNewsBlog 2017

Les marketeurs et les communicants seraient-ils obsédés par la révolution numérique et ses impacts ?

Les marketeurs et les communicants seraient-ils obsédés par la révolution numérique et ses impacts ?

Fatigué… Vivement que cela se termine !

Fatigué… Vivement que cela se termine !