Voilà des résultats d’études qui devraient faire du bruit, et démentent les stratégies « monolithiques » et quelques-uns des dogmes encore admis par certains professionnels du marketing et de la com’ (dans le secteur du luxe notamment).

Après une série d’observations et 6 sessions d’enquêtes dans des secteurs d’activité différents, les universitaires Silvia Belleza et Anat Keinan* en sont arrivées à la conclusion que les entreprises ont tout intérêt à favoriser le « tourisme » au sein de leur(s) marque(s) et à ne pas la/les « sanctuariser » à l’excès.

Vous me direz : de quel type de tourisme sommes-nous en train de parler ? Et en quoi consiste exactement ce « tourisme de marque » ? Je le précise d’emblée : rien à voir avec l’activité des voyagistes ni les achats en duty-free shops en l’occurrence ;-)

Les « touristes » auxquels se réfèrent Silvia Belleza et Anat Keinan désignent tous ces consommateurs occasionnels ou « secondaires » de votre/vos marques, qui n’appartiennent pas à votre coeur de cible car ils n’ont pas les moyens d’en acheter les produits phares. Un peu à l’image de ces visiteurs qui admirent un lieu sans avoir l’intention de s’y établir ou de ces chalands qui visitent les belles boutiques et en repartent avec de menus goodies (ou sans le moindre achat).

Si ce public, souvent mésestimé bien que plus vaste que celui des clients principaux, est déjà pris en considération par un certain nombre de marques, qui n’ont pas pas hésité à créer des gammes deproduits/services dédiés, d’autres se montraient jusqu’ici beaucoup plus réticentes à l’adresser. Certaines entreprises ayant tout simplement l’impression de « galvauder » leur image en pratiquant une démarche d’extension vers le bas du marché, que ce soit en termes d’offre ou de communication.

S’il en était besoin, les mésaventures survenues à Louis Vuitton en Chine, après des années d’ouvertures tous azimuts de nouveaux magasins, mais également les déboires de Tiffany, Gucci, Pierre Cardin ou Burberry dans leur stratégie de « masstige » (luxe de masse) ont parfois douché les enthousiasmes des précurseurs de telles démarches.

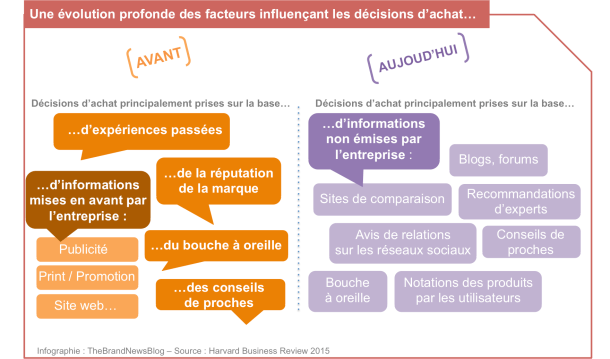

Pourtant, les chiffres sont têtus : toutes les études tendent à prouver que les perceptions des clients principaux sont fortement influencées par la façon dont les publics « secondaires » de la marque sont traités, et surtout présentés.

Et Belleza et Keinan d’oser cette comparaison entre les marques et les pays : si un afflux important d’immigrés (= admirateurs ou clients occasionnels de la marque) peut provoquer une réaction négative de la part des citoyens (= les « clients principaux »), la présence de touristes en revanche (= visiteurs qui admirent la marque sans être parmi ses clients fidèles) a tendance à accroître le standing du pays/de la marque en question.

Tout dépend en l’occurrence de la façon dont sont présentés et valorisés les clients « secondaires » vis-à-vis des clients principaux. Et à l’appui de leur thèse, Silvia Belleza et Anat Keinan avancent un exemple très parlant tiré d’une de leurs études, concernant la marque Prada.

De grands enjeux de perception autour d’un sac en papier…

Après avoir indiqué à des possesseurs de sacs Prada que toute personne se rendant en boutique se voyait remettre un sac en papier haut de gamme orné du logo de la marque (voir photo ci-dessous), la réaction première de ces clients fidèles s’est ensuite avérée diamétralement opposée selon la manière de leur présenter les motivations et résultats de cette démarche :

> pour les clients à qui on avait raconté que les bénéficiaires des sacs gratuits avaient l’impression d’être devenus des membres à part entière de la communauté Prada (=> ce qui faisait de ces bénéficiaires des « immigrés » de la marque), la réaction des acheteurs fidèles était particulièrement négative, leur sentiment étant d’avoir été « trahis » par la marque et que leurs achats et la marque en ressortaient dépréciés ;

> en revanche, pour les clients à qui on avait dit que les bénéficiaires des sacs gratuits les avaient arboré immédiatement pour montrer leur admiration (=> ce qui en faisait des touristes de la marque), la réaction était bien différente. La fierté pour les clients principaux de posséder un « vrai » sac Prada s’en trouvait significativement décuplée.

… D’où la conclusion sans équivoque formulée par Belleza et Keinan : « Pour chaque marque que nous avons étudiée, le positionnement des clients secondaires en tant que touristes de la marque a fait naître des sentiments positifs parmi les clients principaux »…

Que retenir de ces résultats d’études ?

En dehors du vocable discutable utilisé par les deux chercheuses (« clients secondaires » et « immigrés » de marque…), la réalité psychologique et économique que dévoilent leurs travaux n’en reste pas moins à prendre en considération.

Belleza et Keinan soulignent d’ailleurs que la promotion de produits secondaires, en tant qu’échantillon de l’offre principale, a naturellement tendance à produire cet effet de « tourisme au sein de la marque« , qu’il est plutôt souhaitable d’encourager par conséquent.

Pour éviter que les extensions de marque développées à cet effet ne viennent télescoper l’image des gammes de produits premium, de nombreuses stratégies existent, qui passent notamment par des conditionnements bien différenciés, voire des réseaux de distribution ou modes de commercialisation dédiés pour les produits conçus spécifiquement pour les « touristes de marque »…

L’identification des segments ou des relations consommateurs à cibler paraît aussi un préalable à ce type de stratégie d’extension, pour ne pas heurter le « noyau dur » de la clientèle. Parmi les bonnes pratiques en la matière, les marques Lululemon, en développant des collections de vêtements pour enfants, ou Bulgari ont su cibler de nouvelles populations de consommateurs, en leur réservant des offres associées et en mettant en oeuvre une communication habile propre à donner une image positive de ces nouveaux clients.

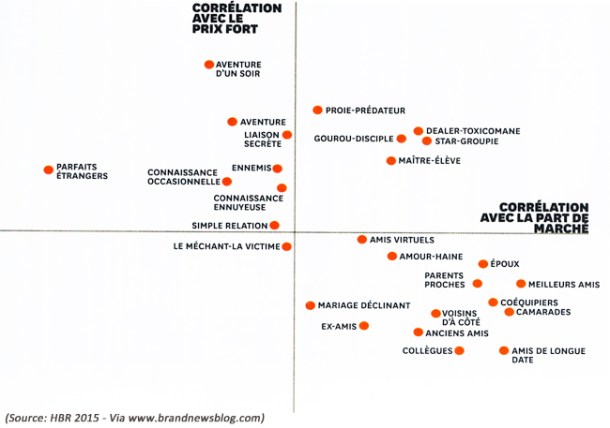

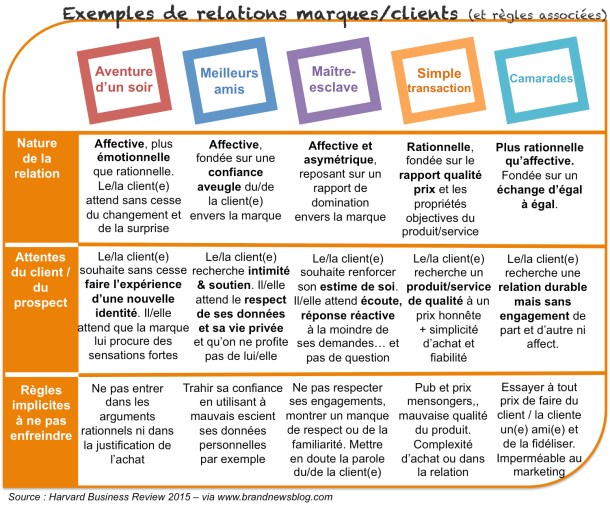

Dans une large mesure, les conclusions de ces études rebouclent aussi avec un de mes articles précédents sur l’intelligence relationnelle à développer par les marques**. Une des conclusions des recherches que je mettais alors en avant était le fait que les « relations d’un soir » entre marques et consommateurs (souvent perçues par les marketeurs comme moins intéressantes que la fidélisation) étaient pourtant sensiblement plus rentables pour les entreprises qui osent les cultiver.

« Tourisme de marque » associé à une meilleure connaissance des publics et de leurs motivations : voilà donc de bonnes pistes sur lesquelles les marques peuvent capitaliser… d’autant qu’elles sont incontestablement porteuses de ventes croisées et de chiffre d’affaires additionnels toujours bienvenus !

Sources :

* Sylvia Bellezza (doctorante en marketing à la Harvard Business School) et Anat Keinan (maître de conférence en marketing) – 2014

** « Gestion de la relation client : et si les marques cultivaient leur intelligence relationnelle », 8 février 2015 – TheBrandNewsBlog

Crédit photos : Alex Gross, Prada, X, DR