Les marques ont-elles vraiment les moyens de reconquérir la confiance des consommateurs ? A en croire les dernières tendances révélées par l’agence Edelman, dans le cadre de la 18ème édition de son Trust Barometer, ce n’est pas forcément gagné d’avance…

Les marques ont-elles vraiment les moyens de reconquérir la confiance des consommateurs ? A en croire les dernières tendances révélées par l’agence Edelman, dans le cadre de la 18ème édition de son Trust Barometer, ce n’est pas forcément gagné d’avance…

Car en dépit de tous leurs efforts pour mieux connaître les besoins de leurs clients et leur proposer des expériences toujours plus personnalisées et gratifiantes, les entreprises suscitent toujours la méfiance voire une défiance a priori, comme en témoigne cette statistique parmi d’autres : « 62% de nos concitoyens ne seraient en définitive pas prêts aujourd’hui à renoncer à la confidentialité de leurs données, même contre la promesse d’un service et d’une expérience d’achat améliorés ».

Et n’en déplaise à la brillante Nathalie Rastoin, présidente d’Ogilvy Paris, qui affirmait récemment dans une interview son espoir de voir les marques devenir ou redevenir ces « tiers de confiance que les gens réclament de plus en plus fort pour les protéger »¹, il est d’autant moins certain que celles-ci puissent y parvenir qu’elles risquent bientôt d’être concurrencées dans ce rôle par des compétiteurs aussi redoutables qu’attendus : les plateformes IA et les assistants virtuels.

Pour s’en convaincre, et sans tomber dans la science-fiction ni la sinistrose, il suffit de lire en ce mois de novembre cet article passionnant de Niraj Dawar, dans la dernière édition de la Harvard Business Review : « Le marketing à l’ère d’Alexa »².

En l’espace de quelques lignes, le professeur de marketing à l’Ivey Business School nous décrit un monde et des rites de consommation complètement bouleversés par l’avènement imminent de plateformes IA de plus en plus sophistiquées. Celles-ci seront aptes à consolider et analyser des quantités exponentielles de données et s’imposeront aussi rapidement que durablement dans la chaîne de valeur entre les marques et les consommateurs… Au point que Niraj Dawar conclut son introduction par cet avertissement aussi lapidaire que prophétique : « les consommateurs, jusque-fidèles à des marques fiables, feront désormais confiance à un assistant virtuel tout aussi fiable »… qui sera en l’occurrence capable de s’occuper tout aussi bien du réassort de notre frigo que de la commande en ligne de nos billets d’avion, de la programmation de nos vacances d’été et/ou de l’analyse comparative de dizaines de contrats d’assurance dont nous pourrions avoir besoin à cette occasion.

Dans cette vision d’un monde « 4.0 » qui n’a plus rien de fantaisiste, car l’IA et les assistants virtuels devraient d’après tous les experts s’imposer dans tous les foyers d’ici 5 à 10 ans, quelle (nouvelle) place pour les marques et les stratégies marketing ? Et de quelle façon les marketeurs et les communicants pourront continuer à exercer efficacement leur métier ?

C’est ce que je vous propose d’évoquer dans mon article du jour (dont la deuxième partie sera à venir dès mercredi), en dépeignant aussi bien les nouveaux défis que vont poser l’IA et les assistants virtuels que la manière pour les marques et les professionnels du marketing de s’y adapter… Non sans vous préciser d’emblée qu’un certain nombre d’évolutions sont évidemment déjà en cours au sein des entreprises, dont les plus innovantes ne manqueront pas d’anticiper ce tournant stratégique, tandis que certains secteurs – comme le BtoB par exemple ou l’univers des marques de luxe par exemple – pourraient être diversement impactés, la nouvelle donne touchant vraisemblablement en premier lieu les biens de consommation les plus interchangeables.

Quoiqu’il en soit, il reviendra bien à tous les marketeurs.euses et aux communicant.e.s de se préparer à ce nouveau paradigme, car nul n’échappera à terme à la révolution IA. Et comme pour tout changement important, celui-ci sera assurément porteur d’autant d’opportunités que de menaces pour les marques. A condition toutefois que celles-ci sachent se concentrer sur cet objectif quasi obsessionnel désormais : obtenir la meilleure reconnaissance et le meilleur référencement sur les grandes plateformes.

Cela supposera d’adapter constamment son offre aux évolutions des attentes des consommateurs, sur la base des big data collectées par les assistants virtuels justement : le plus sûr moyen de demeurer parmi les marques « top of IA », ces nouvelles marques top of mind à l’issue du travail de concaténation et d’analyse réalisé par les intelligences artificielles des plateformes… Soit un effort et un investissement de tous les instants !

Une révolution plus rapide et plus impactante pour la consommation que l’avènement de la grande distribution dans les années 50…

A force de lire un peu tout et son contraire sur les développements de l’intelligence artificielle, et de voir ce sujet si souvent (mal)traité à toutes les sauces, certain.e.s pourraient être tentés de conclure au buzzword… et à l’effet de mode qui finit par faire pschitt.

Il n’en est rien bien sûr, et pour ce qui concerne l’impact potentiel de l’intelligence artificielle et des assistants virtuels sur les modes de consommation, il suffit de se pencher un instant sur la photo à fin 2018… A date en effet, ainsi que le pointe dans son article Niraj Dawar, tous les plus grands géants de la technologie ont lancé leur propre plateforme d’IA et le domicile des usagers est déjà en voie de colonisation accélérée par les assistants virtuels.

Amazon aurait ainsi vendu à ce jour 25 millions d’exemplaires d’Echo, ces enceintes intelligentes adossées à son assistant vocal Alexa. Ce nombre devrait doubler d’ici 2020 et les équipements susceptibles d’héberger par ailleurs Alexa grâce aux applications d’iOS ou d’Android se comptent également par millions. Via les enceintes intelligentes Google Home ou les téléphones Google Pixel, l’Assistant Google est déjà disponible sur plus de 400 millions d’équipements, tandis qu’Apple a lancé son propre HomePod en début d’année et que Samsung a fait des acquisitions spectaculaires pour renforcer son propre assistant vocal personnel Bixby. Sur ce marché encombré, Microsoft et Tencent ont eux aussi largement investi pour booster leurs assistants IA Cortana et Xiaowei, tandis que des assistants virtuels tels que Chimenwenmen et Xiavoice font un malheur en Chine, avec des dizaines des millions d’utilisateurs chacun… Sans compter les plateformes IA « spécialisées » de plus petite envergure, telles que celles d’Uber ou d’Expedia, qui comptent quant à elles des millions d’utilisateurs également…

La prochaine étape ? D’après tous les experts, un mouvement de concentration est inévitable dans les 5 à 10 prochaines années parmi les grands acteurs des plateformes IA. Car si la douzaine de concurrents sérieux déjà en lice bénéficie d’un avantage concurrentiel et d’une longueur d’avance indéniables sur d’éventuels nouveaux entrants (le ticket d’entrée sur ce marché est en réalité énorme et nécessite des années d’investissement), il y a fort à parier que ne subsisteront in fine que quelques plateformes IA généralistes, car la plupart des usagers n’en utiliseront probablement qu’une, comme cela a finalement été le cas pour les moteurs de recherche, Google s’imposant au détriment de tous ses concurrents. Rien d’étonnant que la bataille de l’IA fasse rage en ce moment, et que les investissements se comptent en dizaines de milliards de dollars de la part de tous ces géants du numérique.

Des bénéfices utilisateurs évidents… et un vrai danger pour les marques (notamment de grande consommation), plus dépendantes à l’avenir des plateformes IA qu’elles ne le sont aujourd’hui de la grande distribution et des moteurs de recherche

Si, parmi les titans du numérique, le grand gagnant de la bataille des plateformes IA est encore loin d’être connu, les perdantes pourraient bien être les marques, grandes et/ou petites, au moins dans un premier temps…

Si toutes sont loin de susciter la (même) confiance de la part des consommateurs, ainsi qu’on l’a dit en introduction, « la plupart de celles qui ont réussi ont néanmoins du leur succès à leur aptitude à renvoyer une image de qualité et à gagner la fidélité des acheteurs », ainsi que le rappelle à juste titre Niraj Dawar.

Mais comment s’assurer de cette fidélité et maintenir ce lien et cette relation de proximité voire de confiance avec les clients et les consommateurs en général quand les plateformes IA et les assistants virtuels se seront imposées comme les intermédiaires incontournables et véritables « tiers de confiance » entre leurs usagers et les marques ?

La question est posée, et il y a fort à parier que devant ce nouveau mur érigé entre elles et le consommateur final, les marques soient bientôt obligées d’en rabattre sur leur obsession de susciter cette expérience client omnicanale que j’évoquais un peu plus haut et dont tout l’objectif était de susciter de la « préférence de marque »… si cette préférence compte pour rien au moment de l’arbitrage d’achat final, « piloté » à 95% par la plateforme IA !

Certes, de par leur niveau de performance actuel – encore largement perfectible – les plateformes IA et autres assistants vocaux ou virtuels sont encore loin de répondre à toutes les questions et besoins de leurs utilisateurs avec le degré de fiabilité exigible. Et elles ne représentent pas encore ce « tiers de confiance » incontournable pour tout achat courant ou occasionnel que chacun d’entre nous a l’occasion d’accomplir. Mais il ne s’agit plus que d’une question de temps (quelques années seulement en l’occurence) et le bénéfice utilisateur sera tel au final que plus personne ne pourra s’en passer…

Ainsi que le résume Niraj Dawar, à terme, « la plateforme IA recueillera et transmettra l’information, tandis que l’assistant virtuel sera l’interface de l’usager avec ses installations domestiques, les différents appareils et autres dispositifs. » […] Et par dessus tout : « Les assistants IA minimiseront les coûts et les risques encourus par les usagers ; ils offriront également un confort d’utilisation inégalé. Ils veilleront à ce que les achats de routine parviennent sans encombre jusqu’aux différents foyers – comme la fourniture d’eau et l’électricité – et ils géreront les décisions d’achat plus complexes en apprenant à connaître les critères des consommateurs et en optimisant les compromis que ceux-ci sont prêts à faire ».

Peu à peu – et plutôt à moyen terme qu’à très long terme donc – les plateformes et assistants constitueront assurément le principal canal par lequel les usagers accéderont à l’information, aux marchandises et aux services.

Et Naraj Dawar de poursuivre sur ces deux avertissements – pour l’instant sans frais – pour les marques et les marketeurs, mais qui finiront évidemment par avoir rapidement d’importantes conséquences :

Des plateformes IA surperformantes en termes d’acquisition, de satisfaction et de fidélisation du client

Pour Niraj Dawar, les plateformes IA et assistants virtuels deviendront d’autant plus incontournables qu’ils seront extrêmement performants dans ces 3 domaines que sont l’acquisition, la satisfaction et la fidélisation du client.

En terme d’acquisition tout d’abord, il sera bien plus intéressant pour les marques d’investir du temps et de l’argent dans la connaissance des critères de personnalisation des achats retenus par les plateformes IA et dans le fonctionnement de leur algorithme, plutôt que de dépenser des milliards d’euros ou de dollars dans des campagnes de publicité ou de promotion souvent mal ciblées et peu efficaces car faiblement mémorisées de surcroît.

Acquitter une redevance aux plateformes pour obtenir les meilleures informations sur les goûts des usagers et être référencées de manière préférentielle par celles-ci deviendra sans doute la norme, même si les différents acteurs du marché disent aujourd’hui vouloir décorréler leur plateforme IA de toute dimension publicitaire. Dans la pratique, il y a en effet fort à parier que les marques devront mettre au moins autant d’argent dans leur référencement et la recommandation produits via les plateformes IA qu’elles en investissent aujourd’hui sur les moteurs de recherche ou dans leur référencement auprès des commerçants et distributeurs.

« Qu’elle que soit la procédure, confirme Niraj Dawar, toutes ces redevances auront pour objectif l’accès au consommateur. Les entreprises réaffecteront aux plateformes ce qu’elles dépensent aujourd’hui pour la publicité, les frais de référencement et les commissions de vente. Les marques restructureront leurs offres et leurs stratégies d’innovation de telle sorte que leurs produits puissent être mis en valeur par les assistants IA. »

En terme de satisfaction client, les masses considérables de data collectées auprès de leurs utilisateurs par les plateformes IA et par les assistants leur permettront de formuler des recommandations d’achat plus pertinentes et performantes que ne l’étaient in fine les processus plus ou moins rationnels d’analyse et de décision d’achat du consommateur. Presque mieux informées et éclairées sur leurs goûts et leur critères de décision que les utilisateurs eux-mêmes, les IA seront ainsi capables de leur proposer à tout un chacun des produits et de services attendus ou inattendus mais toujours satisfaisants pour l’individu : un atout déterminant.

Quant à la fidélisation du consommateur, celle-ci devrait également être supérieure via les plateformes IA, car là où l’usager fidèle à une ou des marques renouvelait pour ainsi dire automatiquement ses achats dans un certain nombre de catégories de produits et de services, cela ne sera plus le cas demain.

Les plateformes IA prendront toujours le temps d’évaluer et de réévaluer leurs arbitrages et recommandations sur la base des offres évolutives proposées par les marques. Bien plus exhaustives que tout être humain dans leur analyse en profondeur des différentes catégories et des caractéristiques des produits et services, elles devraient de facto offrir davantage de chances aux marques « challengers » par rapport aux marques leaders et aux marques habituellement retenues par chaque individu. La concurrence ne pourra qu’en être aiguillonnée, car aucune plateforme IA n’aura par ailleurs intérêt à ce que la dimension publicitaire ou le référencement payant n’altère en profondeur ses recommandations. Au-delà des opérations de promotion toujours possible via les plateformes IA, il appartiendra donc aux marques de se différencier constamment par l’adaptation perpétuelle de leurs offres aux besoins et attentes des clients.

5 facteurs clés de succès pour que les marques continuent à jouer un rôle dans un monde reconfiguré par les plateformes IA et les assistants

Si les géants du numérique doivent encore travailler pour instaurer ce climat de confiance indispensable au succès des plateformes IA (et cela passe d’abord par l’enrichissement et l’amélioration continuelle de la pertinence de leurs algorithme ; ensuite par une transparence totale sur leur relation avec les marques et la priorisation de l’intérêt du consommateur ; et enfin par un juste équilibre entre exploitation et protection des données des utilisateurs), les marques disposent quant à elles de 5 leviers pour continuer à jouer un rôle auprès des consommateurs :

1 – Les marques doivent en premier lieu investir massivement dans la connaissance des algorithmes employés par les plateformes IA. Elles doivent notamment tout faire pour comprendre parfaitement la façon dont les plateformes évaluent chacune des marques, en fonction des données dont elles disposent. Il est notamment clair que le critère de la « préférence de marque » devrait continuer de jouer un rôle non négligeable dans certaines catégories de produits et de services où la notoriété et l’image ont aujourd’hui autant d’importance que le prix. Il faudra donc évaluer pour ces catégories le poids du critère « préférence de marque ». Dans d’autres catégories (biens et services de consommation courante à faible investissement émotionnel) il est probable que la préférence de marque sera un critère beaucoup moins important et les IA en tiendront compte.

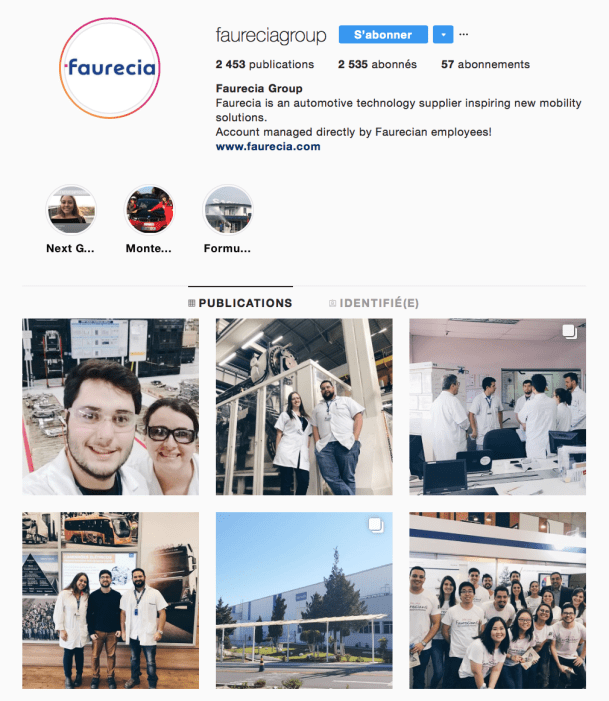

2 – Les marques devront évaluer l’intérêt de garder ou non des liens directs avec le consommateur. La question peut paraître étrange à certain.e.s d’entre vous, mais elle se posera. En fonction des catégories de produits et de services considérées, le bénéfice de maintenir de tels liens – rapporté à ce que cela coûtera – en vaudra-t-il la chandelle ? Si la réponse est oui, les marques pourront notamment compter sur leurs propres données et notamment sur les data fournies par leurs produits intelligents pour conserver un canal direct de communication avec les consommateurs et amasser de précieuses données les concernant. L’exploitation de ces données viendra compléter les données fournies par les plateformes IA.

3 – Les marques devront ré-évaluer à échéance régulière l’intérêt de leur investissement dans les canaux de distribution traditionnels. Si les consommateurs achètent de plus en plus fréquemment en ligne, 90% du total des ventes de détail se font encore dans des magasins traditionnels aujourd’hui. « Dans un avenir proche, nous dit Niraj Dawar, les consommateurs continueront à faire leurs achats off line, dans les magasins où les marques restent influentes. Mais au fur et à mesure que les habitudes d’achat évolueront vers les plateformes IA, les marques devront régulièrement évaluer si les filières physiques de détail restent importantes ». Et ajuster le niveau de leur investissement en fonction bien sûr.

4 – Les marques devront veiller à bénéficier d’un positionnement préférentiel sur les plateformes et à la qualité de leur référencement. Pour ce faire, en fonction encore une fois de l’importance ou non du critère « préférence de marque » dans la catégorie de produits-services considérée, elles pourront acquitter de plus ou moins importantes redevances auprès des plateformes IA, pour continuer à s’assurer d’un référencement satisfaisant et cultiver un partenariat sur la durée avec les plateformes. La limite de cette stratégie et de ces investissements demeurera évidemment la qualité intrinsèque et l’adaptation des produits et services fournis par rapport aux attentes des consommateurs, car si hiatus il y a entre la recommandation IA et la perception de la qualité du produit-service au final, la plateforme IA perdra rapidement la confiance de son/ses utilisateurs. Il y aura donc toujours intérêt à ne pas se contenter d’une pure stratégie de référencement pour les marques.

5 – Avant de considérer les plateformes IA comme un canal de vente, les marques devront toujours les envisager comme une source d’information et savoir adapter en permanence leur offre. Ce point est évidemment très important : en fonction des secteurs, il pourrait en effet s’avérer tentant de renoncer à toute forme de marketing en réduisant fortement les investissements en communication, pour acquitter uniquement les redevances de référencement demandées par les plateformes IA. Ce type de stratégie « court terme » est évidemment à déconseiller à long terme. Pour un prix donné, les plateformes IA fourniront en effet des données et un aperçu des comportements et des motivations des consommateurs plus détaillé que n’importe quel autre canal existant. Cette compréhension fine donnera la possibilité aux entreprises de repenser tous les aspects de leur marketing (segmentation, tarification, caractéristiques produits) et de renforcer encore leur différenciation le cas échéant, en adaptant constamment leur offre aux nouveaux besoins et attentes des consommateurs et en affinant en permanence leurs leviers de compétitivité. Cette adaptation rapide aux évolutions des goûts des courriers sera assurément le point clé.

Ces dernières semaines, j’ai abordé à plusieurs reprises

Ces dernières semaines, j’ai abordé à plusieurs reprises

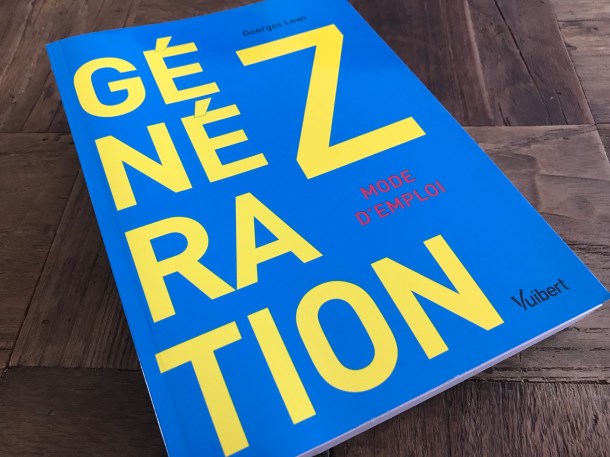

La semaine dernière, dans mon article consacré à la génération K ou (K)Z

La semaine dernière, dans mon article consacré à la génération K ou (K)Z