Sujet riche et passionnant s’il en est, le développement de communautés d’ambassadeurs de marque est devenu ces dernières années une priorité pour un nombre croissant d’entreprises, qui ont bien compris tout l’intérêt de disposer de relais susceptibles de parler d’elles de manière positive.

Sur les réseaux sociaux, cette priorité s’est d’abord traduite par un certain nombre d’initiatives, plus ou moins heureuses d’ailleurs, pour recruter un maximum de « fans » et d’ambassadeurs potentiels parmi les clients puis la foule des socionautes « amis », followers et autres abonnés plus ou moins sensibles aux discours et aux propositions des marques.

Au-delà de ces démarches d’évangélisation externe, souvent plus quantitatives que qualitatives et au succès plus ou moins aléatoire, beaucoup d’entreprises n’ont pas manqué de déployer en interne des programmes spécifiques et ciblés, bien conscientes que les meilleurs (et souvent les plus fidèles) ambassadeurs sont souvent les collaborateurs eux-mêmes.

Un constat plutôt logique et régulièrement corroboré par les faits, tant il est vrai que les salariés-ambassadeurs sont souvent les socionautes les mieux informés et qu’ils jouissent, auprès des internautes, d’un crédit généralement supérieur à celui accordé aux comptes officiels de leur entreprise…

Vous l’aurez compris : c’est donc à ces salariés-ambassadeurs que j’ai choisi de consacrer mon billet du jour. Et, plutôt que de vous dresser par le menu la liste des bonnes recettes pour susciter les vocations en internes (j’aurai l’occasion de revenir sur un certain nombre de bonnes pratiques dans un prochain article), c’est à la vertu de l’exemple et au portrait de quelques-uns de ces ambassadeurs les plus remarquables que j’ai décidé de m’atteler.

Vous l’aurez compris : c’est donc à ces salariés-ambassadeurs que j’ai choisi de consacrer mon billet du jour. Et, plutôt que de vous dresser par le menu la liste des bonnes recettes pour susciter les vocations en internes (j’aurai l’occasion de revenir sur un certain nombre de bonnes pratiques dans un prochain article), c’est à la vertu de l’exemple et au portrait de quelques-uns de ces ambassadeurs les plus remarquables que j’ai décidé de m’atteler.

… D’où il ressort que les salariés-ambassadeurs les plus dynamiques et les plus influents sont d’abord ceux qui osent mentionner et parler régulièrement de leur entreprise (cela peut paraître évident mais ces profils ne sont pas si nombreux), mais aussi et surtout des socionautes spontanés qui n’hésitent pas à mélanger leurs propres contenus et le produit de leur veille marché avec la mise en avant des bonnes initiatives et actus pertinentes de leur entreprise.

Souvent champions et championnes dans l’art du personal branding (= présence en ligne et promotion de leur marque personnelle), ces ambassadeurs ne voient aucune contradiction à partager leur expérience professionnelle et à pousser vers leur communauté les contenus pertinents et de qualité de leur entreprise, au contraire. Ce faisant, sans jamais tomber dans une promotion excessive ou malvenue, ils mettent leur image au service des marques commerciales, mais surtout corporate et employeur de leurs organisations, nourrissant en retour leur propre branding du branding et de l’image de leur entreprise.

PS : comme je le précise souvent pour ce genre de liste, ma sélection n’a rien d’un classement (!) Si les profils de communicants et de marketeurs y sont assez nombreux (reflet de leur présence et leur dynamisme sur les réseaux sociaux), les salariés-ambassadeurs remarquables sont de toute condition, et, du collaborateur « lambda » au P-DG, ce sont d’abord des socionautes rompus aux usages du web 2.0 et de véritables passionnés :

> Marie-Christine Lanne (@Mc_Lanne)

> Marie-Christine Lanne (@Mc_Lanne)

Directrice de la communication et des engagements sociétaux de Generali France, Marie-Christine est bien connue sur Twitter et dans le monde de l’assurance. Depuis plusieurs années, elle développe une présence active et généreuse sur les médias sociaux, partageant sans compter l’actualité de la gestion des risques, de la RSE et des grands enjeux environnementaux, de la communication et du digital… sans oublier, en bonne ambassadrice de Generali, de faire connaître l’activité et les actions de l’assureur bien sûr. Championne de la curation (ses revues de presse sur Scoop.it ne laissent passer aucune info sur les thématiques ci-dessus), sa pertinence et son dynamisme sur les réseaux sociaux rejaillissent naturellement sur l’image de son employeur… dont elle se nourrit également. Un parfait exemple de synergie vertueuse et active entre personal branding (la « marque personnelle » de Marie-Christine en l’occurrence) et l’image de marque de son entreprise. Une salariée-ambassadrice à suivre sur Twitter, LinkedIn, Viadeo et Scoop.it, donc.

> Laurent Vimont (@LaurentVimont)

Président du réseau immobilier Century21, qui compte environ 900 cabinets et agences immobilières en France, et près de 6 000 collaborateurs, Laurent Vimont est un dirigeant hyperactif… et assurément le premier ambassadeur de son entreprise, dans les médias dits « traditionnels » comme sur les réseaux sociaux. Régulièrement invité sur les plateaux de TV, pour commenter les grandes tendances du logement ou du marché de l’immobilier notamment, ce CEO a manifestement tout compris de l’intérêt du web 2.0, comme en témoigne cette édifiante interview « Paroles de CEO », dans laquelle Laurent Vimont explique par le menu les motivations, objectifs et modalités de sa présence très dynamique sur Twitter. Une admirable maturité communicante et digitale dont pourraient s’inspirer de nombreux chefs d’entreprise, car elle permet à la marque Century21 de bénéficier de retombées plus que positives et d’une caisse de résonance unique (et gratuite), en complément des actions marketing plus traditionnelles menées par l’entreprise. Combinant à merveille prises de parole professionnelles et plus personnelles, sur l’économie, les médias ou la vie de la cité, pour « donner de la chair » à ses comptes sociaux qu’il est fier d’animer lui-même, Laurent Vimont est également très actif sur Facebook et présent sur LinkedIn…

Président du réseau immobilier Century21, qui compte environ 900 cabinets et agences immobilières en France, et près de 6 000 collaborateurs, Laurent Vimont est un dirigeant hyperactif… et assurément le premier ambassadeur de son entreprise, dans les médias dits « traditionnels » comme sur les réseaux sociaux. Régulièrement invité sur les plateaux de TV, pour commenter les grandes tendances du logement ou du marché de l’immobilier notamment, ce CEO a manifestement tout compris de l’intérêt du web 2.0, comme en témoigne cette édifiante interview « Paroles de CEO », dans laquelle Laurent Vimont explique par le menu les motivations, objectifs et modalités de sa présence très dynamique sur Twitter. Une admirable maturité communicante et digitale dont pourraient s’inspirer de nombreux chefs d’entreprise, car elle permet à la marque Century21 de bénéficier de retombées plus que positives et d’une caisse de résonance unique (et gratuite), en complément des actions marketing plus traditionnelles menées par l’entreprise. Combinant à merveille prises de parole professionnelles et plus personnelles, sur l’économie, les médias ou la vie de la cité, pour « donner de la chair » à ses comptes sociaux qu’il est fier d’animer lui-même, Laurent Vimont est également très actif sur Facebook et présent sur LinkedIn…

> Maylis Carçabal (@MayCarcabal)

Passionnée, dynamique et hyperconnectée : en un mot, survitaminée, Maylis est une autre de ces ambassadrices remarquables dont je tenais à parler aujourd’hui. Directrice de la communication des programmes de TF1, HD1, TMC et NT1, elle relaie inlassablement, avec pertinence et talent, les actualités et faits marquants de son Groupe, avec une prédilection pour les infos précises et ciblées sur les audiences, les nouveautés, l’actualité des animateurs et des personnalités des chaînes qui le composent, et un intérêt marqué pour les innovations et le digital qui reconfigurent sans cesse le paysage audiovisuel. Twittos médias à ne pas manquer, Maylis incarne avec le sourire, comme cet autre ambassadeur remarquable de TF1 qu’est @nikosaliagas, l’ouverture aux médias sociaux et l’hybridation croissante du monde audiovisuel avec les technologies et plateformes du web 2.0. Sans cesse à l’affut des nouvelles tendances et à l’écoute des nouveaux influenceurs, on peut également la suivre, en plus de Twitter, sur Facebook, LinkedIn ou Instragram.

Passionnée, dynamique et hyperconnectée : en un mot, survitaminée, Maylis est une autre de ces ambassadrices remarquables dont je tenais à parler aujourd’hui. Directrice de la communication des programmes de TF1, HD1, TMC et NT1, elle relaie inlassablement, avec pertinence et talent, les actualités et faits marquants de son Groupe, avec une prédilection pour les infos précises et ciblées sur les audiences, les nouveautés, l’actualité des animateurs et des personnalités des chaînes qui le composent, et un intérêt marqué pour les innovations et le digital qui reconfigurent sans cesse le paysage audiovisuel. Twittos médias à ne pas manquer, Maylis incarne avec le sourire, comme cet autre ambassadeur remarquable de TF1 qu’est @nikosaliagas, l’ouverture aux médias sociaux et l’hybridation croissante du monde audiovisuel avec les technologies et plateformes du web 2.0. Sans cesse à l’affut des nouvelles tendances et à l’écoute des nouveaux influenceurs, on peut également la suivre, en plus de Twitter, sur Facebook, LinkedIn ou Instragram.

> Patrice Hillaire (@hillairepatrice)

Directeur des médias sociaux du Groupe la Poste, Patrice montre l’exemple au sein de son entreprise, de plusieurs manières. Influenceur reconnu et veilleur infatigable sur ses thématiques de prédilection (social media, innovation, IoT…), il publie sur Twitter une sélection de contenus passionnants dans le cadre de sa #TweetsRevue hebdomadaire, largement suivie et partagée par ses quelques 14 000 followers (!) Jamais en reste d’une bonne information sur le Groupe La Poste, Patrice partage aussi, avec pertinence et régularité, toutes les initiatives et opérations de son employeur, en particulier sur les réseaux sociaux bien sûr et il ne manque pas une occasion d’expliquer la stratégie social media de son Groupe et de démontrer le dynamisme de La Poste dans les conférences auxquelles il est invité. Émulateur et coordinateur des différentes communautés d’ambassadeurs du Groupe, Patrice est aussi de ceux qui encouragent toutes les bonnes volontés digitales qui se manifestent au sein de l’entreprise, plutôt que d’encadrer strictement les prises de parole et de limiter le titre d’ambassadeur à quelques « hiérarques « : un choix payant et bien conforme à l’esprit du web 2.0, sur lequel je ne manquerai sans doute pas de revenir dans un prochain article… En attendant, Patrice est à suivre sur Twitter, LinkedIn, Viadeo ou Facebook (entre autres).

Directeur des médias sociaux du Groupe la Poste, Patrice montre l’exemple au sein de son entreprise, de plusieurs manières. Influenceur reconnu et veilleur infatigable sur ses thématiques de prédilection (social media, innovation, IoT…), il publie sur Twitter une sélection de contenus passionnants dans le cadre de sa #TweetsRevue hebdomadaire, largement suivie et partagée par ses quelques 14 000 followers (!) Jamais en reste d’une bonne information sur le Groupe La Poste, Patrice partage aussi, avec pertinence et régularité, toutes les initiatives et opérations de son employeur, en particulier sur les réseaux sociaux bien sûr et il ne manque pas une occasion d’expliquer la stratégie social media de son Groupe et de démontrer le dynamisme de La Poste dans les conférences auxquelles il est invité. Émulateur et coordinateur des différentes communautés d’ambassadeurs du Groupe, Patrice est aussi de ceux qui encouragent toutes les bonnes volontés digitales qui se manifestent au sein de l’entreprise, plutôt que d’encadrer strictement les prises de parole et de limiter le titre d’ambassadeur à quelques « hiérarques « : un choix payant et bien conforme à l’esprit du web 2.0, sur lequel je ne manquerai sans doute pas de revenir dans un prochain article… En attendant, Patrice est à suivre sur Twitter, LinkedIn, Viadeo ou Facebook (entre autres).

> Sophie Déroulède (@SoDeroulede)

Chacun sait à quel point, révolution numérique oblige, les marques médias ont été précoces dans la compréhension et l’exploitation des opportunités du web 2.0. La radio ne fait évidemment pas exception et, à l’instar de Maylis Carçabal chez TF1 (voir ci-dessus), Sophie Déroulède, Directrice Communication et Marque de RTL ne manque jamais sur ses comptes sociaux personnels de faire la promotion des initiatives de sa station, de manière intelligente, et d’en relayer les informations les plus intéressantes. Aussi à l’aise dans ce rôle d’ambassadrice 2.0 de RTL que dans la veille com’ marketing ou le tweet arty, son compte Twitter en particulier (7 400 abonnés tout de même !) vaut à lui seul le détour, pour tous ceux que l’actu des médias intéressent, à plus forte raison pour les auditeurs fidèles de la station de la rue Bayard. ( A suivre également sur Viadeo, LinkedIn, Facebook, Instagram, Scoopnest… et j’en passe :)

Chacun sait à quel point, révolution numérique oblige, les marques médias ont été précoces dans la compréhension et l’exploitation des opportunités du web 2.0. La radio ne fait évidemment pas exception et, à l’instar de Maylis Carçabal chez TF1 (voir ci-dessus), Sophie Déroulède, Directrice Communication et Marque de RTL ne manque jamais sur ses comptes sociaux personnels de faire la promotion des initiatives de sa station, de manière intelligente, et d’en relayer les informations les plus intéressantes. Aussi à l’aise dans ce rôle d’ambassadrice 2.0 de RTL que dans la veille com’ marketing ou le tweet arty, son compte Twitter en particulier (7 400 abonnés tout de même !) vaut à lui seul le détour, pour tous ceux que l’actu des médias intéressent, à plus forte raison pour les auditeurs fidèles de la station de la rue Bayard. ( A suivre également sur Viadeo, LinkedIn, Facebook, Instagram, Scoopnest… et j’en passe :)

> Benoît Anger (@Benoit_Anger)

Aujourd’hui Development & Admissions Marketing Director pour SKEMA Business School, grande école de commerce à vocation internationale née de la fusion entre le groupe ESC Lille et le CERAM Business School, Benoît est un marketeur accompli, qui a fait ses premières armes au sein du Club Med avant de s’intéresser à l’éducation, pour le compte de plusieurs grandes écoles françaises… Passionné par l’enseignement supérieur, les grands défis de l’éducation, mais également par la transformation digitale, l’innovation et les réseaux sociaux (entre autres), Benoît montre l’exemple en alimentant avec intelligence et régularité un compte Twitter particulièrement riche, que je recommande vivement à tous ceux qui s’intéressent aux thématiques que je viens de mentionner ! Bien plus animé par une réelle volonté de partage et de contribution que par l’auto-promotion (un point commun avec la plupart des profils cités aujourd’hui), Benoît est un ambassadeur exemplaire et valorisant pour SKEMA, dont il ne manque évidemment pas de twitter l’actualité et les initiatives, sans exclusive néanmoins, car il a l’intelligence de partager également les bonnes pratiques d’écoles concurrentes et du monde de l’éducation. Un salarié-ambassadeur avec un grand A, à suivre sur Twitter, donc, mais également sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou YouTube…

Aujourd’hui Development & Admissions Marketing Director pour SKEMA Business School, grande école de commerce à vocation internationale née de la fusion entre le groupe ESC Lille et le CERAM Business School, Benoît est un marketeur accompli, qui a fait ses premières armes au sein du Club Med avant de s’intéresser à l’éducation, pour le compte de plusieurs grandes écoles françaises… Passionné par l’enseignement supérieur, les grands défis de l’éducation, mais également par la transformation digitale, l’innovation et les réseaux sociaux (entre autres), Benoît montre l’exemple en alimentant avec intelligence et régularité un compte Twitter particulièrement riche, que je recommande vivement à tous ceux qui s’intéressent aux thématiques que je viens de mentionner ! Bien plus animé par une réelle volonté de partage et de contribution que par l’auto-promotion (un point commun avec la plupart des profils cités aujourd’hui), Benoît est un ambassadeur exemplaire et valorisant pour SKEMA, dont il ne manque évidemment pas de twitter l’actualité et les initiatives, sans exclusive néanmoins, car il a l’intelligence de partager également les bonnes pratiques d’écoles concurrentes et du monde de l’éducation. Un salarié-ambassadeur avec un grand A, à suivre sur Twitter, donc, mais également sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou YouTube…

> Béatrice Judel (@bjudel)

Bien connue sur Twitter, notamment pour ses différents engagements, à commencer par la défense de la cause des femmes en entreprise, mais également pour son dynamisme à toute épreuve de dircom hyperconnectée, Béatrice, Directrice Marketing et Communication de Pierre & Vacances Conseil Immobilier, est également une source d’information précieuse sur les réseaux sociaux pour tout ce qui concerne l’immobilier, mais également le tourisme, l’environnement ou les loisirs. Autre ambassadrice remarquable, particulièrement digne de figurer dans ma shortlist du jour, elle ne manque jamais une occasion de mettre en valeur ou relayer l’actualité du groupe Pierre et Vacances et de son entité, PVCI. A ce titre, elle est elle-même à l’origine de la communauté des ambassadeurs de marque PVCI, une initiative aujourd’hui plébiscitée en interne et couronnée de succès puisque pas moins de 103 collaborateurs sont présents sur Twitter et communiquent quotidiennement sur les produits du Groupe, les actualités du marché de l’immobilier et sur l’expertise de PVCI… Bref : ambassadrice et apôtre du digital, Béatrice est également active sur Facebook, LinkedIn, Viadeo, Pinterest, Instagram…

Bien connue sur Twitter, notamment pour ses différents engagements, à commencer par la défense de la cause des femmes en entreprise, mais également pour son dynamisme à toute épreuve de dircom hyperconnectée, Béatrice, Directrice Marketing et Communication de Pierre & Vacances Conseil Immobilier, est également une source d’information précieuse sur les réseaux sociaux pour tout ce qui concerne l’immobilier, mais également le tourisme, l’environnement ou les loisirs. Autre ambassadrice remarquable, particulièrement digne de figurer dans ma shortlist du jour, elle ne manque jamais une occasion de mettre en valeur ou relayer l’actualité du groupe Pierre et Vacances et de son entité, PVCI. A ce titre, elle est elle-même à l’origine de la communauté des ambassadeurs de marque PVCI, une initiative aujourd’hui plébiscitée en interne et couronnée de succès puisque pas moins de 103 collaborateurs sont présents sur Twitter et communiquent quotidiennement sur les produits du Groupe, les actualités du marché de l’immobilier et sur l’expertise de PVCI… Bref : ambassadrice et apôtre du digital, Béatrice est également active sur Facebook, LinkedIn, Viadeo, Pinterest, Instagram…

> Ariel Straboni (@arielSTRABONI)

Personnalité et figure bien connue au sein d’Orange France, Ariel est un pur produit de notre opérateur national et un ambassadeur plus que légitime, avec 37 ans d’expérience dans le Groupe (France Telecom puis Orange), au sein duquel il a exercé de nombreuses fonctions : opérateur de services radio, conseiller SAV, chargé d’études marketing… Aujourd’hui affublé d’une double casquette de Chef de projet communication interne et de Responsable Sécurité, son appétence pour les nouvelles technos et son dynamisme sur les réseaux sociaux en font un excellent « ambassadeur de l’innovation » (et ambassadeur tout court) pour Orange, à l’image de nombreux autres collaborateurs du Groupe très présents sur les différentes plateformes sociales. Actif sur Facebook, LinkedIn, Viadeo, Pinterest (entre autres), Ariel est aussi incontournable sur Twitter, sur lequel il relaie assidûment l’actualité d’Orange, mais gazouille également innovation, transformation numérique, emploi… auprès de ses 12 500 followers (pardonnez du peu !). Bref : un excellent exemple de salarié-ambasseur et un ambassadeur par excellence… à suivre dès maintenant et sans hésitation !

Personnalité et figure bien connue au sein d’Orange France, Ariel est un pur produit de notre opérateur national et un ambassadeur plus que légitime, avec 37 ans d’expérience dans le Groupe (France Telecom puis Orange), au sein duquel il a exercé de nombreuses fonctions : opérateur de services radio, conseiller SAV, chargé d’études marketing… Aujourd’hui affublé d’une double casquette de Chef de projet communication interne et de Responsable Sécurité, son appétence pour les nouvelles technos et son dynamisme sur les réseaux sociaux en font un excellent « ambassadeur de l’innovation » (et ambassadeur tout court) pour Orange, à l’image de nombreux autres collaborateurs du Groupe très présents sur les différentes plateformes sociales. Actif sur Facebook, LinkedIn, Viadeo, Pinterest (entre autres), Ariel est aussi incontournable sur Twitter, sur lequel il relaie assidûment l’actualité d’Orange, mais gazouille également innovation, transformation numérique, emploi… auprès de ses 12 500 followers (pardonnez du peu !). Bref : un excellent exemple de salarié-ambasseur et un ambassadeur par excellence… à suivre dès maintenant et sans hésitation !

> Séverine Lienard (@SeverineLienard)

Jolie personnalité et autre exemple d’ambassadrice de marque remarquable, Séverine est aujourd’hui Directrice commerciale chez IBM, après y avoir effectué toute sa carrière, ou presque, dans différentes fonctions commerciales et sur plusieurs marchés. Présente – et très active – sur plusieurs plateformes, on la retrouve aussi bien sur Facebook, que LinkedIn ou Viadeo et c’est également une Twittos très suivie, avec plus de 10 000 followers au compteur :) Très investie sur les thématiques numériques, innovation et objets connectés notamment, ses centres d’intérêt croisent naturellement les périmètre d’activité et d’intervention d’IBM, dont il lui est par conséquent d’autant plus légitime de partager l’actualité et les évènements. « Influenceuse » reconnue sur ses thématiques de prédilection, elle fait par ailleurs partie de nombreux groupes et communautés, comme #i4Emploi, dont elle a été et demeure un des grands relais, tout en comptant dans ses réseaux le gratin des personnalités et influenceurs qui font aujourd’hui le web 2.0.

Jolie personnalité et autre exemple d’ambassadrice de marque remarquable, Séverine est aujourd’hui Directrice commerciale chez IBM, après y avoir effectué toute sa carrière, ou presque, dans différentes fonctions commerciales et sur plusieurs marchés. Présente – et très active – sur plusieurs plateformes, on la retrouve aussi bien sur Facebook, que LinkedIn ou Viadeo et c’est également une Twittos très suivie, avec plus de 10 000 followers au compteur :) Très investie sur les thématiques numériques, innovation et objets connectés notamment, ses centres d’intérêt croisent naturellement les périmètre d’activité et d’intervention d’IBM, dont il lui est par conséquent d’autant plus légitime de partager l’actualité et les évènements. « Influenceuse » reconnue sur ses thématiques de prédilection, elle fait par ailleurs partie de nombreux groupes et communautés, comme #i4Emploi, dont elle a été et demeure un des grands relais, tout en comptant dans ses réseaux le gratin des personnalités et influenceurs qui font aujourd’hui le web 2.0.

> Laurent Riera (@LaurentRiera)

Directeur de la com’ de Rennes, ville et métropole, après avoir été notamment Dircom’ d’Evry Centre Essonne, Laurent est un communicant public bien connu… et un ambassadeur hors pair pour sa collectivité, dont il met en avant l’actualité et les initiatives avec assiduité. Adhérent de Cap’Com, le très dynamique réseau de la communication publique et territoriale, Laurent fait aussi partie de ces « digital transformers », particulièrement actifs sur les réseaux et médias sociaux et qui n’hésitent pas à mettre en pratique la transformation numérique au quotidien dans leur organisation. Une énergie et une exemplarité contagieuses, en somme, qu’il propage dans la vie et sur les réseaux à l’instar d’autres dircom publics éclairés comme Xavier Crouan et Marc Thébault. Un ambassadeur 2.0 à suivre sur Twitter, Linkedin, Facebook, G+… entre autres.

Directeur de la com’ de Rennes, ville et métropole, après avoir été notamment Dircom’ d’Evry Centre Essonne, Laurent est un communicant public bien connu… et un ambassadeur hors pair pour sa collectivité, dont il met en avant l’actualité et les initiatives avec assiduité. Adhérent de Cap’Com, le très dynamique réseau de la communication publique et territoriale, Laurent fait aussi partie de ces « digital transformers », particulièrement actifs sur les réseaux et médias sociaux et qui n’hésitent pas à mettre en pratique la transformation numérique au quotidien dans leur organisation. Une énergie et une exemplarité contagieuses, en somme, qu’il propage dans la vie et sur les réseaux à l’instar d’autres dircom publics éclairés comme Xavier Crouan et Marc Thébault. Un ambassadeur 2.0 à suivre sur Twitter, Linkedin, Facebook, G+… entre autres.

Découvrez ici la suite et fin de ces 20 ambassadeurs remarquables…

Il y a quelques semaines, le cabinet Brandwatch

Il y a quelques semaines, le cabinet Brandwatch

Si j’osais… Oui, si j’osais, je rajouterais bien rétrospectivement une « septième bonne résolution de rentrée

Si j’osais… Oui, si j’osais, je rajouterais bien rétrospectivement une « septième bonne résolution de rentrée

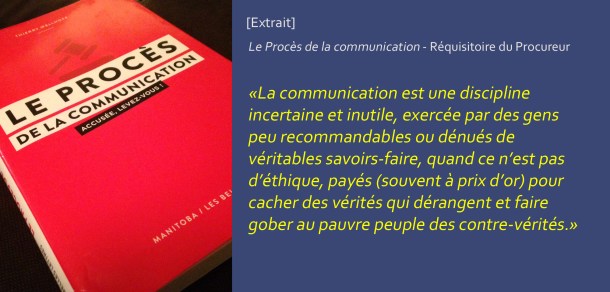

… Merci encore à vous pour votre disponibilité et ces éclairages Thierry : et à chacun, s’il le souhaite, de rejouer ce procès et d’apporter ses arguments, à charge ou à décharge !

… Merci encore à vous pour votre disponibilité et ces éclairages Thierry : et à chacun, s’il le souhaite, de rejouer ce procès et d’apporter ses arguments, à charge ou à décharge !