Vous l’avez sans doute remarqué : sur le BrandNewsBlog, je n’ai jamais hésité à relayer les pensées et théories un brin « iconoclastes ». Comme le faisait d’ailleurs observer Jean-Luc Godart, à qui l’on reprochait de faire partie de ces « déboulonneurs de statues » qui restent volontiers en marge, « la marge est aussi ce qui fait tenir les pages du cahier ensemble ». Et il arrive souvent que les penseurs et artistes les plus iconoclastes s’avèrent aussi être de grands visionnaires…

Douglas Holt, fondateur et président du Cultural Strategy Group, fait incontestablement partie de ces marketeurs à la fois iconoclastes et visionnaires, qui ne cultivent ni la langue de bois ni le prêt-à-penser.

Dans un article passionnant, paru cet été dans la Harvard Business Review¹, l’ancien professeur à la Harvard Business School et à l’université d’Oxford pose les bases d’une discipline encore toute jeune, le branding culturel. Et il en associe le développement à l’essor sans précédent, sur les réseaux et médias sociaux, de sous-cultures très organisées : les crowdcultures.

Ce faisant, l’auteur du best-seller « How Brands Become Icons »² ne manque pas d’épingler les colossaux mais vains efforts des marques pour s’introduire de force au sein de l’univers numérique et s’attirer les bonnes grâces des socionautes. Et il égratigne au passage leurs agences, qui n’ont eu de cesse de chanter les louanges du brand content et de concevoir des contenus de plus en plus sophistiqués, mais au demeurant peu efficaces.

Pour passer du culte du brand content à un marketing plus en phase avec les nouveaux mécanismes de l’innovation culturelle, suivez-donc le guide : je vous emmène sur les pas de Douglas Holt, apôtre de la brand culture…

Le brand content : vestige des méthodes et de l’ère des médias de masse…

Ainsi que le rappelle tout d’abord Douglas Holt, avec l’apparition d’Internet puis surtout l’émergence du web 2.0, de nombreuses entreprises se sont mises à investir massivement dans leurs contenus de marque.

L’idée était simple : « les réseaux sociaux devaient permettre aux entreprises de contourner les médias traditionnels pour nouer des liens directement avec les clients. Leur raconter des histoires passionnantes et établir une connexion avec eux en temps réel devaient permettre aux marques de se transformer en plateformes pour une communauté de consommateurs ».

Mais ce que les promoteurs du brand content ont alors présenté comme une méthode marketing révolutionnaire n’était en réalité « qu’un des vestiges de l’ère des médias de masse, dont on a redoré l’image pour en faire un concept numérique ». Et Douglas Holt de rappeler, notamment, l’âge d’or des soap opera américains dans les années soixante, ou la réussite de ces nombreux formats narratifs courts, empruntant au codes cinématographiques et à la chanson, que des marques comme Alka-Seltzer, Frito-Lay ou Noxema utilisèrent pour séduire des générations de consommateurs. Car de fait, les spectateurs et téléspectateurs étaient encore captifs des grands médias du divertissement constitués en oligopole, et la concurrence culturelle était plus que limitée. Ainsi, « les entreprises de biens de consommation pouvaient s’offrir un chemin vers la gloire en plaçant leurs marques dans cette arène culturelle strictement contrôlée. »

Avec l’irruption et l’adoption par le grand public des nouvelles technologies numériques, d’Internet et des médias sociaux, les opportunités de se soustraire à l’influence des marques sont devenues légion et il leur a été de plus en plus difficile « d’acheter leur renommée ». Les départements marketing ont alors augmenté leur mise de manière spectaculaire sur toutes ces nouvelles formes de brand content destinées à séduire directement les consommateurs, via le web 2.0, au détriment de la publicité et des contenus de marque « 1ère génération ».

Création de courts métrages pour Internet, réalisés par les plus grands réalisateurs, multiplication exponentielle des contenus ludiques, informatifs ou promotionnels pour alimenter les plateformes owned media, comptes sociaux et autres chaînes YouTube des marques… Et les plus grands groupes n’ont pas hésité à investir des milliards, et à embaucher des bataillons de community managers pour engager les socionautes dans une « conversation passionnante et privilégiée avec leur marque » sur la base d’opérations millimétrées et de contenus toujours plus coûteux. Au point que, selon Express writers, 25% du budget marketing global des entreprises seraient aujourd’hui alloués à la création de contenus et pas moins de 118,4 milliards de dollars auraient été dépensés dans le brand content et le content marketing à l’échelle mondiale en 2015 !

Quand la grande ruée vers les contenus de marque se heurte à la réalité des statistiques…

Las, les résultats de tous ces programmes et investissements faramineux ne furent pas (et ne sont toujours pas) au rendez-vous… Car non seulement les performances de la plupart des grandes marques en matière d’engagement demeurent indigentes, mais sur la base de KPI aussi primaires que le nombre de vues, de visites ou d’abonnements, les résultats demeurent plus que médiocres. Encore davantage quand on les compare, comme ne manque pas de le faire Douglas Holt, au succès insolent des stars du sport et de la chanson sur les réseaux sociaux, mais aussi et surtout à la réussite insolente de toutes ces nouvelles figures du web 2.0 que sont devenus les blogueurs, YouTubers et autres Instagramers stars, qui accumulent les vues, abonnements et autres interactions par millions sur les réseaux sociaux, quand la plupart des marques n’en ont en général que quelques milliers… acquis à coups de millions d’euros ou de dollars.

Et l’auteur de « How Brands Become Icons » de comparer les performances des uns et des autres sur les plus grandes plateformes sociales, à commencer par YouTube et Instagram justement. Sur ces réseaux, le haut du pavé est tenu par des artistes littéralement sortis de nulle part. Ou plus exactement : des artistes propulsés par de gigantesques communautés de socionautes, rassemblés autour de thématiques générant un engagement spectaculaire, comme la sous-culture des jeux vidéos. Sur ce segment et dans des genres totalement nouveaux plébiscités par les jeunes, comme le « gaming comedy », qui consiste à commenter de manière humoristique des parties ou des jeux (avec des moyens techniques dérisoires), règne en star Felix Arvid Ulf Kjellberg, alias PewDiePie (1ère chaîne YouTube mondiale avec près de 48 millions d’abonnés et plus de 13 milliards de vues début septembre 2016 !), mais également elrebiusOMG (20 millions d’abonnés), VanossGaming (18 millions d’abonnés) ou encore CaptainSparklez (9 millions).

En comparaison, la première chaîne YouTube d’entreprise (et de très loin) est celle de Red Bull, dont le budget marketing annuel de 2 milliards d’euros, en grande partie consacrée au brand content justement, lui permet d’arriver royalement en 184ème position dans le classement des chaîne YouTube, 2 autres marques seulement étant présentes dans le top 500 ! Quant à McDonald’s, pour ne prendre que cet autre exemple et malgré les montants investis, sa chaîne YouTube pointe quant à elle en 9 414ème position (275 000 abonnés), soit une performance 200 fois moindre que celle de PewDiePie, tandis que les coûts de production de ses vidéos demeurent 100 à 1 000 fois supérieurs !

On pourrait ainsi multiplier les exemples (ou plutôt) contre-exemples de la performance des contenus de marques sur les réseaux sociaux. Il en existe hélas une foule de preuves plus que tangibles, tant sur les plans qualitatif que quantitatif. Mais Douglas Holt enfonce tout de même le clou en mentionnant la déroute, ô combien symptomatique, de la stratégie marketing de Coca Cola, dont le brand content est devenu le principal cheval de bataille ces dernières années…

C’est en effet en 2011, pour ceux qui s’en souviennent, que l’entreprise de soda la plus connue du monde dévoila en fanfare une nouvelle stratégie marketing plus qu’ambitieuse. Très officiellement baptisée « Liquid & Linked », celle-ci visait à remiser au placard l’excellence créative qui avait fait son succès dans son approche des médias de masse… et à la remplacer par l’excellence des contenus (ses contenus de marque sur les réseaux sociaux en l’occurrence).

Jonathan Mildenhall, à l’époque directeur du marketing de Coca-Cola avait alors bien présomptueusement déclaré que l’entreprise produirait désormais en continu « le contenu le plus convaincant du monde« , destiné à capter « une part démesurée de la culture populaire », contribuant par la même occasion à doubler les ventes de la marque d’ici 2020 !

Navire amiral de cette nouvelle politique, le site web statique de la marque fut transformé dès 2012 en véritable magazine numérique : Coca-Cola Journey. Incarnation parfaite d’une stratégie de marque, au lancement sur-médiatisé, celui-ci traite de tous les sujets de la culture pop (sports, gastronomie, développement durable, voyages…). Mais au grand dam de ses concepteurs, qui nourrissaient pour lui l’ambition démesurée de le voir prendre place parmi les premiers médias mondiaux… le site de Coca-Cola n’enregistre hélas presque aucune visite !

Depuis son lancement, ce magazine en ligne ne s’est jamais hissé dans le top 10 000 des sites aux Etats-Unis, ni même dans le top 20 000 à l’échelle mondiale. Et la chaîne YouTube de la marque (n° 2 749 en janvier 2016), ne comptait alors que 676 000 abonnés (1 millions aujourd’hui).

… Une preuve de plus, s’il en fallait, que les consommateurs-socionautes ne s’intéressent guère aux contenux de marque, contrairement aux affirmations hâtives de nombreuses agences et des apôtres du brand content. La plupart d’entre nous n’en voudrait pour rien au monde dans son fil d’actualité, beaucoup allant jusqu’à considérer qu’il s’agit d’un véritable spamming de la part des marques, malgré tous les efforts mis en œuvre par les différentes plateformes pour les valoriser et les intégrer harmonieusement à leurs flux…

Les crowdcultures, nouveaux vecteurs d’innovation culturelle et de production d’idées…

Ainsi que l’explique très bien Douglas Holt, un des phénomènes les plus importants survenus avec l’émergence puis le développement des médias sociaux est la constitution de gigantesques communautés en ligne, qui se sont rassemblées spontanément en fonction de leurs centres d’intérêt.

Ces communautés, autrefois éparpillées géographiquement et sans moyen de communication ou presque, ont évidemment trouvé avec le web 2.0 un fantastique levier de développement. Et leurs membres, une fois rassemblés et connectés, n’ont cessé d’intensifier leurs échanges, quantitativement et qualitativement, au point d’acquérir une visibilité et une influence culturelle prépondérantes dans leurs domaines respectifs.

Elles ont ainsi donné naissance à de véritables « crowdcultures », vecteurs d’innovation culturelle, de production et de diffusion d’idées et de concepts, à l’instar de cette crowdculture des jeux vidéos dont je viens de parler, qui a inventé en quelques années à peine de nouvelles formes de divertissement et vu émerger des stars aujourd’hui reconnues bien au-delà de leur communauté d’origine.

Et Douglas Holt d’expliquer que ces crowdcultures sont partout désormais et couvrent tous les centres d’intérêt ou presque. Elles se divisent selon lui 2 catégories distinctes : d’une part des sous-cultures très vivaces (aux thématiques innombrables : amateurs de d’expresso, fans de science fiction, runners, défenseurs du roman victorien ou de la chasse à courre…) ; d’autres part, des univers artistiques dont la vocation est essentiellement d’ouvrir de nouveaux horizons dans le domaine de l’art justement et celui du divertissement.

Ainsi, tandis que les sous-cultures des fans de science-fiction, des chasseurs à courre ou des amateurs de mangas et de dessins animés japonais se retrouvent « augmentées » et font éclore de nouvelles pratiques et disciplines, les univers artistiques, rassemblant des artistes et talents de tous horizons, inventent aujourd’hui de nouveaux formats, de nouveaux genres et styles dans une concurrence collaborative et inspirée. Plus besoin, dès lors, de passer par les fourches caudines d’une scène locale difficile d’accès, d’un éditeur installé ou d’une maison de disque trop gourmande : des millions d’entrepreneurs culturels communiquent et intéragissent désormais en temps réel, en ligne, pour produire le prochain best seller ou le tube de demain.

Davantage en phase avec le public et réalisés à moindre coût, ces contenus issus des crowdcultures (en tout cas les meilleurs et les plus innovants d’entre eux) dament le pion aux productions des industries culturelle classiques dites « de masse », de même qu’à tous les contenus conçus et diffusés par les marques. Même quand celles-ci essaient de singer les codes de leurs communautés-cibles ou de copier la recette des YouTubers et Instagramers stars…

Comprendre et intégrer les crowdcultures… pour passer du brand content au branding culturel

Car ainsi que le rappelle Douglas Holt : « sur les réseaux sociaux, la technique qui fonctionne pour Shakira ou PewDiePie s’avère un échec cuisant pour des marques comme Crest et Clorox ».

Plus qu’un problème créatif, le premier souci des marques est d’ailleurs organisationnel, selon Holt. Trop souvent prisonnières d’organisations, de modes de production et de validation excessivement lourds, les agences et leurs clientes, les marques, se retrouvent en effet piégées par leur propre « bureaucratie de marque ». Une bureaucratie certes appropriée pour développer et mettre en oeuvre, sur le terrain et à l’échelle mondiale, des programmes marketing extrêmement complexes, mais aux antipodes de la réactivité et l’agilité créative dont font preuve les univers culturels dont nous venons de parler.

De fait, pour réussir à intégrer véritablement les codes des crowdcultures et se faire de nouveau une place dans le coeur et la tête des consommateurs, les marques doivent développer une approche inédite pour elles : le branding culturel.

Comme le démontre Douglas Holt, passer d’une stratégie de content marketing traditionnel à une stratégie de branding culturel requière pour le marques un changement de perspective complet.

Les marques doivent d’abord abandonner les illusions du marketing « mass-market » et faire le deuil de leur capacité à intéresser les foules comme le font les stars des réseaux sociaux, sur la base d’une conversation ou de contenus de marque simplement divertissants. Car « l’idée même que les consommateurs voudraient discuter de Corona ou de Coors de la même manière qu’il débattent du talent de Ronaldo et Messi est complètement absurde ». Jamais les marques ne susciteront le même intérêt et ce n’est pas non plus en associant les stars du sport ou des réseaux sociaux dans leurs production et leurs contenus qu’elles arriveront à les passionner, car les internautes et socionautes ne sont pas dupes de telles démarches.

Ensuite, pour émerger du discours ambiant et produire un message réellement différenciant, Douglas Holt recommande de travailler en 5 étapes : 1) Schématiser l’orthodoxie ou les orthodoxies culturelles qui sont en vigueur sur son segment ; 2) Repérer l’opportunité culturelle / l’alternative à l’orthodoxie permettant de s’exprimer de manière différenciante sur son marché ; 3) Cibler une / des crowdcultures bien déterminées pour faire passer son message ; 4) Diffuser la nouvelle idéologie que la marque aura produite ; 5) Innover en permanence en s’appuyant sur des tensions culturelles.

Voici, résumées dans le tableau ci-dessous, résumées ces différentes étapes, en prenant l’exemple d’une marque agro-alimentaire qui a parfaitement su les déployer : Chipotle.

Dove, Axe, Old Spice, Under Armour ou encore Jack Daniel’s sont d’autres marques citées dans son article par Douglas Holt et qui appliquent ou ont appliqué avec succès les recettes du branding culturel.

Pour les 3 premières, elles ont su capter toutes les 3 des tendance culturelles fortes différentes sur leur marché… et rencontrer chacune le succès auprès de la crowdculture correspondante. Axe a ainsi exploité la « lad culture », un phénomène britannique jouant sur les codes de l’hypermasculinité. Dove a capitalisé sur une image positive et originale de la féminité (se démarquant des campagnes agressives d’Axe) et en ciblant une crowdculture féminine émergente. Old Spice s’est appuyée sur l’idéologie et la crowdculture hipster, en l’alimentant largement.

Under Armour s’est rendue célèbre en détournant et s’opposant à la stratégie culturelle de Nike. Quant à Jack Daniel’s, elle s’est positionnée avec succès autour de la crowdculture des hommes de la classe moyenne supérieure urbaine et l’esprit far west de la nouvelle frontière. Un mythe et un univers beaucoup plus masculins que ce que lui recommandaient tous les professionnels du marketing. Mais ce branding culturel a été gagnant et lui a permis de fortement se différencier.

Notes et légendes :

(1) « Le branding à lire des réseaux sociaux » par Douglas Holt – publié dans l’édition française de la Harvard Business Review (août-septembre 2016) et initialement dans son édition anglaise sous le titre « Marketing in the age of social media » (Mars 2016).

(2) « How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding » par Douglas Holt – Harvard Business School Press, 2004

Crédit photos : 123RF, X, DR

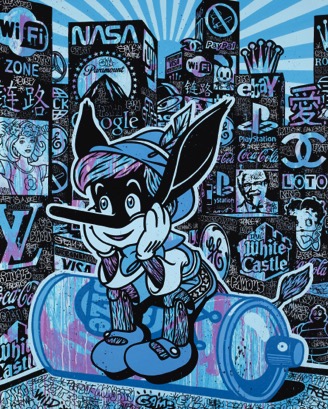

Les sonorités des marques interpellent les artistes, elles élargissent leur palette créative avec de nouvelles rimes et de nouveaux sons. Cole Porter s’en donne à cœur joie en multipliant les marques dans ses comédies musicales. C’est avec le même plaisir que le groupe The Who aborde les marques Odorono, Heinz, Medac dans son album concept entrecoupé de faux jingles publicitaires.

Les sonorités des marques interpellent les artistes, elles élargissent leur palette créative avec de nouvelles rimes et de nouveaux sons. Cole Porter s’en donne à cœur joie en multipliant les marques dans ses comédies musicales. C’est avec le même plaisir que le groupe The Who aborde les marques Odorono, Heinz, Medac dans son album concept entrecoupé de faux jingles publicitaires.