C’est en train de devenir un des « clichés » du moment : dans l’imagerie véhiculée par les médias et par un certain nombre d’experts, la transformation numérique serait nécessairement synonyme de rupture et de changement brutal de paradigme, pour toute organisation.

Il suffit d’ailleurs de penser aux bouleversements introduits par Amazon ou Uber pour être pris de vertige ou de bouffées d’angoisses, en imaginant les conséquences que pourrait occasionner sur son propre marché l’irruption soudaine d’acteurs aussi disruptifs. Au point que « l’ubérisation » est devenue un nom commun… et un épouvantail que l’on agite sous le nez des techno-sceptiques et autres organisations supposément rétives à l’innovation.

Qu’on ne se méprenne pas sur le titre de mon billet du jour : loin de moi l’idée de nier l’ampleur ou la rapidité des bouleversements qui guettent de plus en plus d’acteurs et de secteurs d’activité, du fait des dernières évolutions numériques. L’essor du digital modifie en profondeur les pratiques et habitudes de consommation, la rapport de chacun au travail et à l’entreprise, les modes de communication… entre autres. Mais réaliser que, pour les consommateurs et tout individu, les mondes réels et virtuels ne font désormais plus qu’un + comprendre que la création d’une application mobile ou la modification d’un site doivent s’inscrire dans une réflexion plus globale sur les expériences physique et numérique offertes par la marque à ses différents publics, sont devenus des pré-requis indispensables.

Cette vision transversale incite à reconsidérer les évolutions à effectuer, non pas seulement dans le domaine du digital mais à tous les points de contacts offline et online avec les publics de la marque, dans une logique de continuité et d’amélioration permanente de la relation client… Une optique encore plus ambitieuse (et surtout plus opérationnelle) que la transformation numérique stricto sensu.

Evaluer l’environnement de son entreprise et le degré de maturité physico-numérique de son secteur

Qu’on se le dise, l’innovation aujourd’hui n’est pas seulement digitale, elle doit être hybride, cohérente et donc physico-numérique. Ce sont les consommateurs eux-même qui le disent et le réclament. De ce point de vue, il est particulièrement intéressant pour toute entreprise désireuse d’accompagner l’évolution de ses publics de commencer par évaluer son environnement et en particulier le degré de transformation physico-numérique de son secteur.

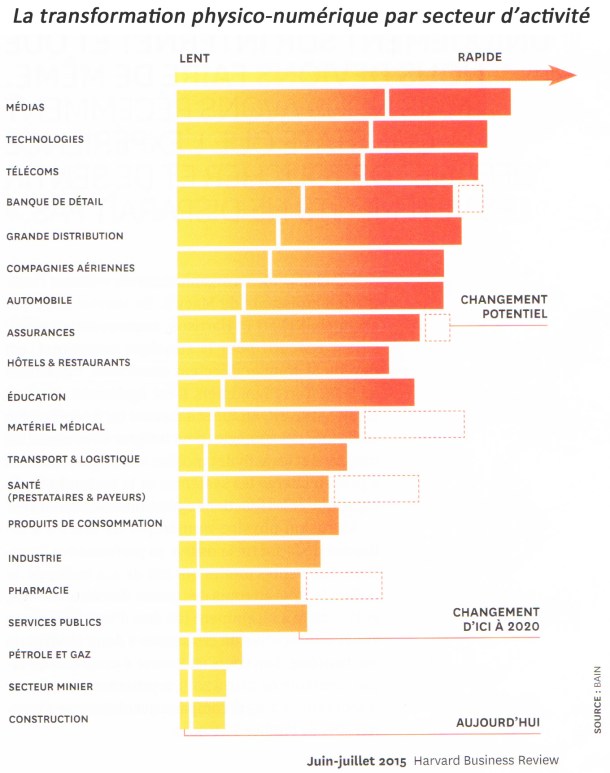

Dans un article récent, consacré justement au « cocktail physico-numérique » ¹, Darrell Rigby² fait état de l’étude que lui et plusieurs de ses collègues du cabinet Bain & Company ont mené auprès de plus de 300 entreprises internationales de 20 secteurs d’activité. Les résultats en sont édifiants (voir le graphique ci-dessous). On constate en effet que si les changements ont déjà été importants dans les secteurs des médias et des technologies de l’information, la construction, le secteur minier, le pétrole et le gaz et les services publics semblent beaucoup plus en retard. A contrario, les secteurs qui devraient être les plus impactés par la transformation physico-numérique dans les prochains mois devraient être ceux de la banque, des assurances, du transport aérien et de l’automobile.

Privilégier les petits pas au « big bang » et la continuité des expériences à la rupture numérique…

Encore une fois : il serait très présomptueux de ma part de prétendre deviner les impacts des mutations en cours, secteur par secteur, et d’en tirer conseils et avis définitifs. On sait ce que toute transformation réclame d’anticipation, d’accompagnement organisationnel et humain… et d’humilité. Qui plus est, peu d’organisations peuvent se targuer aujourd’hui d’avoir abouti (et réussi) leur mutation physico-digitale.

Néanmoins, s’il découle de l’évaluation environnementale et des tableaux ci-dessus que votre secteur est susceptible de connaître très prochainement de profonds bouleversements, un « plan de bataille » est sans doute à préparer d’urgence. Et celui-ci commence probablement par le renforcement en interne voire le recrutement de compétences externes taillées pour relever un tel défi…

Mais les centaines de cas rencontrés par les équipes du cabinet Bain le prouvent : il est rare que des transformations conduites dans l’urgence et à marche forcée par des entreprises fondamentalement mal préparées conduisent au succès… Pire, et c’est une déviance observée dans de nombreuses organisations : l’imminence d’un bouleversement digital (supposé) conduit souvent les dirigeants à faire la même erreur : investir de manière massive dans des activités numériques indépendantes, au détriment des business existants, dans lesquels ils sous-investissent ou arrêtent d’investir. Cette mésaventure est notamment arrivé au groupe Sears Holdings, dont l’analyse de la transformation réalisée par ses dirigeants les a poussés à surinvestir dans de nouvelles activités en ligne, tandis qu’ils délaissaient volontairement leur réseau de magasins physiques, pourtant rentables. Tandis que ses activités e-commerce explosaient, Sears a vu s’effondrer ses ventes en magasin… et sa performance financière et boursière de 75 % !

Beaucoup plus nombreuses qu’on ne le pense sont en effet les entreprises, qui, après avoir « exploité jusqu’à la moelle leurs activités existantes tout en misant sur des start-up numériques indépendantes sans réels avantages compétitifs finissent en général par se débarasser d’actifs matériels qu’il avait fallu des décennies pour constituer, dilapidant ainsi des millions voire des milliards de richesse bien réelle. » ¹

Les avantages des stratégies reposant sur la fusion physico-numérique

Outre le fait que les clients ont changé et qu’ils mélangent désormais monde physique et sphère numérique de manière si étroite qu’ils ne conçoivent pas que les marques ne fassent pas de même, la mise en œuvre de stratégies physico-numériques recèle de nombreux avantages pour les entreprises.

Le premier avantage (et pas le moindre) est de rassurer les équipes de management en place et tous les collaborateurs sur le fait que les business historiques ne seront ni abandonnés, ni bradés, mais au contraire revalorisés et portés par la transformation physique et digitale. Le spectre des destructions massives d’emploi et autres dommages collatéraux de la rupture pour la rupture peut ainsi être évité. A condition évidemment d’engager assez tôt la mutation physico-numérique.

C’est ce qu’a parfaitement réussi à faire la Commonwealth Bank of Australia (52 000 employés dans 10 pays), dont l’activité périclitait sérieusement il y a de cela une dizaine d’années. Affichant les pires résultats du monde bancaire en termes de satisfaction client, CBA perdait de plus en plus de parts de marché vis-à-vis de ses concurrents traditionnels et vis-à-vis des pure players de la banque en ligne. A son arrivée en 2005, le nouveau P-DG a choisi de miser sur le service, avec l’objectif ambitieux de passer de la dernière place à la première de son secteur sur cet item de la satisfaction client. Pour ce faire, tous les systèmes informatiques furent d’abord remis à niveau, pour permettre aux personnels des agences de faire leur métier correctement et de pouvoir répondre avec réactivité aux demandes qui leur étaient faites.

Cet effort sans précédent, qui coûta à l’entreprise plus d’un milliard de dollars australiens sur 6 ans, fut accompagné d’une succession impressionnante d’innovations physico-numériques conçues pour faciliter la vie des clients. Trois nouveaux services furent lancés, dont une application immobilière qui reconnaît les photos des propriétés et aide les clients à déterminer leur capacité d’emprûnt ; une application facilitant les paiements par smartphone ; une autre permettant de remplir en ligne des demandes de prêt de manière sécurisée… pour la plus grande satisfaction des utilisateurs de ces nouveaux services. CBA est non seulement arrivée à la première place en termes de service client, mais s’est ainsi constituée de nouveaux avantages compétitifs par rapport à ses concurrentes…

Disney, Nike : ces autres exemples d’intégrations physico-numérique réussies

… Car c’est en effet le deuxième avantage de la transformation physico-numérique : elle est beaucoup moins duplicable par les concurrents que l’innovation digitale stricto-sensu. Copier des plateformes technologiques + la culture orientée clients et l’organisation qui va avec est en effet beaucoup plus difficile que de mettre à disposition la Xième application mobile qui ne sert à rien et dont l’utilisateur pourra rapidement de passer.

De ce point de vue, la mutation physico-digitale engagée par Nike depuis une quinzaine d’années est un autre exemple de réussite assez remarquable. Entreprise profondément ancrée dans le monde physique jusqu’au début de ce siècle, Nike a réellement commencé sa transformation en 1999 avec son programme NIKEiD de personnalisation produits. Pour tout client qui le souhaitait, il devenait en effet possible via le site Nike.com de customiser certains modèles en choisissant leurs couleurs de base + une touche de couleur différenciatrice.

Nike n’a cessé d’introduire par la suite d’autres innovations physico-numériques, dont l’application de running Nike+ et le bracelet Nike+ Fuelband restent les meilleurs exemples. Grâce à ces produits innovants, qui enregistrent les indicateurs et données personnelles de leurs clients, tout en permettant le partage de ces données de santé ou sportives sur les réseaux sociaux, Nike a pris un temps d’avance important sur ses concurrents, en se dotant qui plus est d’un outil de connaissance clients irremplaçable. Le « sport digital » est d’ailleurs devenu le 1er axe de développement de la marque et devrait s’intégrer à de nombreux autres produits de fabrication Nike.

Même type de démarche physico-digitale chez Disney, où des efforts considérables ont été entrepris pour améliorer sensiblement l’expérience vécue par les utilisateurs des parcs. Pour créer une expérience « plus personnelle, plus immersive et plus transparente pour ses clients », pour pouvoir recueillir et exploiter les données en temps réel sur leur comportement, Disney n’a pas hésité à investir plus d’1 milliard de dollars depuis 2009 dans un projet de grande envergure baptisé « Next Generation Experience », qui a mobilisé jusqu’à 1 000 collaborateurs du groupe.

Leur première réalisation, le système unique MyMagic+ combine innovations physiques et numériques : un nouveau site Internet et une application facilitant la planification des vacances (MyDisney Experience), une application permettant de réserver en ligne des attractions, des rencontres avec des personnages ou des places pour les spectacles. Quant au bracelet MagicBands, grâce à une puce RFID, il permet de prendre en charge billets, clé de chambre et autres formalités de confirmation ou de règlement des prestations commandées.

3ème avantage : une forte création de valeur

Ainsi, en apportant à toutes les parties prenantes « le meilleur des deux mondes » physique et numérique, la transformation physico-digitale permet aux marques d’identifier les contiguïtés qui renforcent leur activité de base et dégagent de nouvelles sources de revenus.

L’identification des talents et la création d’équipes transverses : clés de réussite de la mutation ?

Les questions d’organisation et de gestion des talents sont sans doute celles sur lesquelles les différences se manifestent le plus fortement entre le scénario de la rupture digitale et celui de la transformation physico-numérique.

De fait, une fois posé le diagnostic d’une rupture digitale, la plupart des marques ont tendance à séparer leurs activités digitales révolutionnaires de leurs activités traditionnelles. Cette scission a le mérite de permettre aux entreprises et groupes qui l’opèrent d’attirer beaucoup plus facilement des innovateurs et des programmeurs talentueux, qu’il s’agira d’isoler le plus possible des autres entités, en les installant à San Francisco, Cambridge, Tel Aviv ou Hyderabad par exemple.

Ce choix organisationnel et humain a le grand mérite de ne pas « polluer » les nouvelles équipes disruptives avec les contraintes et barrières qui « plombent » la réflexion des autres collaborateurs de l’entreprise. Mais elle créé parfois des « Etats dans l’Etat » comme l’ont remarqué à de nombreuses occasions les consultants de Bain & Company… Et des entités innovantes qui peuvent se positionner en « ennemies » des activités historiques de l’entreprise. La nature humaine étant ce qu’elle est, il en découle souvent une lutte à mort entre les dirigeants des départements disruptifs et les dirigeants des activités traditionnelles, pour attirer l’attention de la direction ou capter des ressources financières. Et si cette émulation peut être positive au démarrage d’une activité disruptive, elle s’avère souvent mortifère à moyen terme, d’autant qu’elle est synonyme de démotivation et d’immobilisme pour les équipes « coeur de métier » aussi bien que pour les dirigeants des entreprises, qui sentent moins l’impérative nécessité de se former aux innovations numériques quand les activités disruptives sont séparées.

A contrario, l’organisation et la gestion des ressources humaines qu’implique une transformation physico-digitale suppose l’association ou la participation d’un grand nombre de départements des activités « coeur de métier ». Si la nomination d’un directeur digital et le recrutement en externe de compétences numériques s’avère souvent indispensable en début de démarche, celle-ci repose avant tout sur la constitution d’une équipe d’experts complémentaires, mélangeant digital natives et digital immigrants issus des différents métiers de l’entreprise.

C’est l’approche retenue par Angela Ahrendts quand elle a repris les rênes de Burberry en 2006, qui était alors une icône vieillissante du luxe britannique. Rapidement après son arrivée, la nouvelle dirigeante n’a pas hésité à recruter une toute nouvelle équipe marketing, dont la plupart des membres avaient moins de 25 ans. A côté de l’équipe de direction resserrée qu’elle a constituée avec le directeur de la création Christopher Bailey et le directeur de la technologie John Douglas, elle a surtout instauré un « conseil stratégique de l’innovation » et y a fait entrer ceux qu’elle considérait comme les dirigeants les plus jeunes et les plus visionnaires de l’entreprises.

Cette impulsion donnée au coeur des activités de Burberry a contribué à un nouvel esprit et au lancement de nombreuses innovations physico-digitales qui ont fait le renouveau de la marque, aujourd’hui une tête de proue du luxe digital et un bel exemple de transformation numérique réussie.

Notes et légendes :

(1) « Le cocktail physico-numérique », par Darrell Rigby, Harvard Business Review / juin-juillet 2015

(2) Darrell Rigby est associé au sein du cabinet Bain & Company à Boston et en dirige le pôle distribution monde. Avec plusieurs collègues de Bain, il a notamment étudié des centaines d’exemples d’entreprises du monde entier pour comprendre comment celles-ci appréhendaient les changements auxquels elles font face sur leur marché et leur façon de mettre en œuvre la transformation physico-numérique de leur offre et de leur organisation.

Crédits photo et illustration : Erik Johansson (photos), Bain & Company (graphique), TheBrandNewsBlog 2015