A l’heure où les services marketing disposent de tous les outils pour personnaliser davantage la relation avec les consommateurs, force est de constater que ces derniers se montrent de plus en plus exigeants. Ils attendent pour commencer que les marques répondent à leurs besoins spécifiques et qu’elles tiennent leurs promesses. Deux aspirations auxquelles les entreprises ne répondent en général que très partiellement…

C’est l’une des conclusions que Jill Avery, Susan Fournier et John Wittenbraker (tous trois experts du branding) ont pu tirer récemment à l’issue d’une grande étude internationale menée auprès des clients de 200 marques, représentant 11 secteurs d’activité¹.

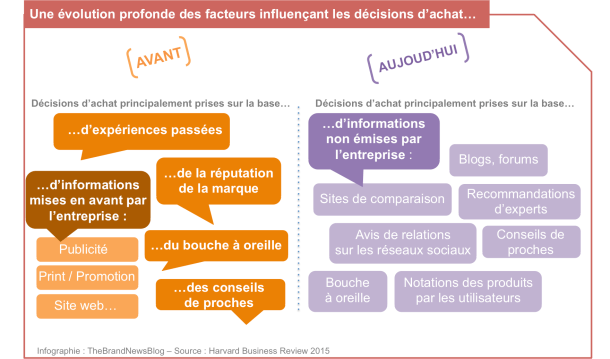

En effet, malgré leurs outils et les efforts incontestables qu’elles déploient en matière de gestion de la relation client, les marques n’investissent que trop rarement le champ de « l’intelligence relationnelle ». Alors qu’elles sont de plus en plus capables de croiser des données démographiques standards avec les informations relatives aux achats de leurs clients (grâce aux big data notamment), une majorité d’entre elles méconnaît la diversité des relations tissées avec les consommateurs. Et se montre en définitive incapable de les renforcer ou d’en changer la nature.

Sur le terrain, cette « myopie » se traduit le plus souvent par des contresens ou des erreurs dans la gestion des relations. Erreurs dont le résultat est d’affaiblir les interactions entre la marque et les consommateurs, au lieu de les consolider. Par manque de temps, d’écoute et d’une réelle formation aux ressorts psychologiques et émotionnels qui conditionnent l’expérience client, les équipes au contact du public et celles en charge de la marque « passent à côté » des leviers qui leur permettraient d’enrichir ces interactions et d’attirer ou de fidéliser plus efficacement.

Quels sont les types de relations qui existent entre ma marque et ses clients ? Comment les identifier ? Et comment jouer sur ces relations pour les renforcer ou les faire évoluer ?

Ce sont les trois questions passionnantes auxquelles répondaient récemment Jill Avery, Susan Fournier et John Wittenbraker, dans le cadre d’un article dont je recommande la lecture², et dont je vous résume en attendant les principaux enseignements ci-dessous…

L’intelligence relationnelle, késako ?

Onze milliards de dollars. C’est la somme que les marques du monde entier investissent chaque année dans leurs logiciels d’analyse de données client. Autant dire que la GRC (gestion de la relation client) est un sujet considéré comme capital par une large majorité d’entreprises. Et celles qui ne sont pas encore outillées en la matière sont de plus en plus rares.

Paradoxalement, de par leurs objectifs et l’utilisation plutôt basique que les marques font le plus souvent de ces outils (en croisant par exemple les données socio-démographiques recueillies avec les informations sur les habitudes d’achat des clients, pour obtenir une segmentation selon leur potentiel commercial et leur niveau de rentabilité), c’est une vision réductrice et très « industrielle » de la relation qui finit par prévaloir, au détriment d’une connaissance fine des consommateurs et de leurs attentes.

Comme si, en définitive, les « grandes oreilles » des entreprises n’étaient réglées que pour percevoir et enregistrer une seule fréquence dans la grande mélodie de la relation client…

Dans ces pratiques très monolithiques, inutile de dire que les data et autres critères quantitatifs et factuels l’emportent largement sur les insights plus qualitatifs et la compréhension des déterminants émotionnels de l’expérience client.

Résultat : empêtrées dans des relations dont elles ne maîtrisent ni la diversité ni les motivations profondes, de nombreuses marques gèrent les interactions avec les consommateurs « un peu au hasard et de manière peu rentables », comme le soulignent bien Avery, Fournier et Wittenbraker. C’est à dire sans la moindre intelligence relationnelle, au risque de mécontenter voire de perdre leurs clients à terme… Car cette intelligence consiste justement à analyser et comprendre tous les types d’interactions qui unissent la marque et ses publics, pour les optimiser dans un second temps.

Pas moins de 27 types de relations possibles entre une marque et ses clients !

Illustrations des errements et des déperditions que ce déficit d’intelligence relationnelle peut occasionner au quotidien : tout le monde a déjà eu affaire à ce type d’établissement bancaire qui ambitionne d’emblée de faire de vous un « ami », alors que votre première attente est peut-être simplement d’ouvrir un compte en ligne, dont la gestion vous prenne le moins de temps possible… On peut aussi citer le cas de cette enseigne d’e-commerce, dont la seule réponse aux propositions d’amélioration émises par une de ses clientes VIP a consisté à lui renvoyer des mails promotionnels puis un chèque-cadeau, sans tenir aucun compte de ses remarques in fine (la cliente en question, frustrée par ce manque de considération, a depuis « changé de crèmerie »)

Les exemples de telles incompréhensions entre les marques et leurs clients sont hélas légion… Car pour tout dire, les entreprises et leurs équipes marketing ne sont pas forcément conscientes des différentes typologies de relations existant au sein de leur propre portefeuille clients. Le plus souvent, elles en méconnaissent à la fois le nombre et la nature…

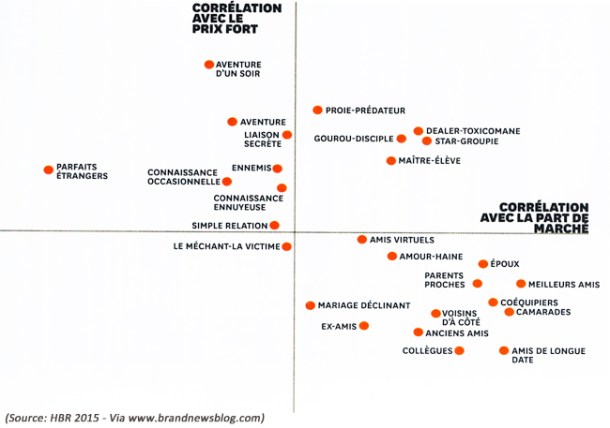

Comme le montrent en effet Avery, Fournier et Wittenbraker (et c’est un des enseignements les plus intéressants de leur travaux, tiré de cette étude qu’ils ont menée auprès de milliers de clients dans le monde) : il existe pas moins de 27 grandes typologies de relations différentes qui peuvent s’exprimer vis-à-vis d’une marque.

Et pour nommer ces types de relations, les 3 chercheurs n’ont pas hésité à emprunter leur vocabulaire aux sphères personnelles et intimes. Un choix à la fois pertinent et parlant, puisque tout un chacun peut ensuite associer facilement un certain nombre d’images et d’exemples aux catégories très explicites mentionnées ci-dessus.

Ainsi, les relations « aventure d’un soir » ou « liaison secrète » peuvent être perçues comme le pendant des relations « époux » ou « mariage déclinant » par exemple. Et il n’est pas si difficile, pour peu qu’on s’y penche réellement, de distinguer dans le portefeuille client de sa marque les grandes familles de relations qui opèrent le plus souvent, et de les associer aux clients qui les recherchent.

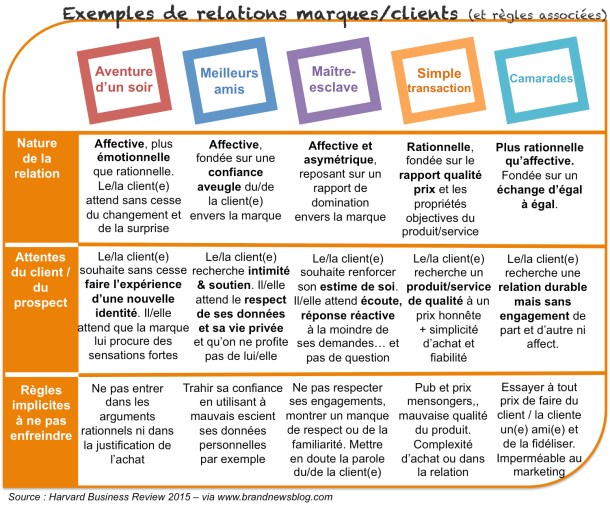

Autre enseignement complémentaire livré par Jill Avery, Susan Fournier et John Wittenbraker : à chacun de ces types de relation correspond en définitive une règle tacite, que la marque devra veiller à ne pas enfreindre si elle veut conserver la confiance de ses clients. Ainsi, engagés dans une relation de type « aventure » avec la marque, les consommateurs concernés seront en attente de fréquentes innovations, de surprises et autres expériences gratifiantes sortant de l’ordinaire, faute de quoi ils sont susceptibles de lui être rapidement infidèles.

Le tableau ci-dessous résume bien les principales caractéristiques et les règles à respecter pour quelques-une de ces typologies de relations identifiées par Avery, Fournier et Wittenbraker :

Identifier les typologies de relations existantes (ou attendues) par les consommateurs vis-à-vis de la sa marque

Parmi les 27 types de relations possibles évoqués ci-dessus, identifier celles attendues par les consommateurs vis-à-vis de sa marque exige d’abord d’ôter de ses yeux les « œillères » du marketing traditionnel.

Et c’est souvent toute une culture (et des idées reçues bien ancrées) à faire tomber chez les experts du marketing aussi bien que les opérationnels. Car admettre l’existence de telles interactions, en accepter l’influence dans la perception de la marque et les étudier sont souvent des pas difficiles à franchir.

Pourtant, les travaux menés par Avery, Fournier et Wittenbraker montrent combien sont pertinentes et opérantes les métaphores utilisées, aussi nouvelles et originales puissent-elles paraître. Les différents concepts évoqués (« parents proches », « parfaits étrangers », « meilleurs amis », « aventure d’un soir », etc) renvoient non seulement à des comportements de consommateurs observés dans des pays et sur des continents aux cultures très différentes, mais sont structurants dans la compréhension du fonctionnement de nombreux marchés.

Ainsi dans les secteurs de la mode, des nouvelles technologies, des reséaux sociaux ou des jeux en ligne, il apparaît sans surprise que les consommateurs sont davantage en attente de relations passionnées et éphémères, du type « aventure », plutôt que d’une relation routinière « d’époux » ou de « meilleurs amis ». L’innovation et la surprise sont particulièrement valorisées, prioritairement aux autres aspects de la relation.

Pour se familiariser à ces nouvelles approches et à ces concepts, certaines marques comme Frito-Lay (agro-alimentaire) ou Swatch n’ont pas hésité à former leurs équipes à la psychologie des relations humaines, voire à modifier l’organisation de leurs fonctions marketing ou conception produit. Et pour commencer, afin d’identifier les types de relations existantes ou attendues par leurs clients, elles complètent surtout les informations remontant de leurs outils de GRC par des écoutes et études poussées.

Méthode éprouvée dans ce registre, l’utilisation d’enquêtes qualitatives et de panels de consommateurs peut faire ressortir de premières tendances. Frito-Lay n’a pas hésité à investir dans des études comportementales et ethnographiques approfondies pour mieux connaître la relation entretenue par les consommateurs avec chacune de ses marques. La société agro-alimentaire a ainsi découvert que la plupart des acheteurs de chips Cheetos étaient des adultes à qui la consommation de ce produit procurait secrètement le sentiment de « s’encanailler » (relation de type « liaison secrète »).

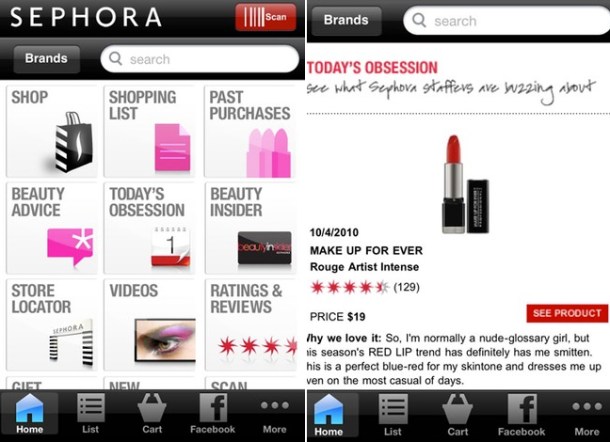

Autres méthodes : l’exploration du net et l’analyse des conversations sur les réseaux sociaux sociaux s’avèrent particulièrement riches. GfK et de nombreuses plateformes (telles Oxyme) permettent de décortiquer les flux continus d’échanges sur Twitter, Facebook, les blogs et autres forums… pour décrypter les émotions de leurs utilisateurs vis-à-vis des marques. Même si les twittos et autres adeptes des médias sociaux ne représentent pas forcément les consommateurs-types de certaines marques, l’expression d’émotions intenses (positives ou négatives) au sujet de ces marques et l’analyse du vocabulaire employé, permettent d’identifier des groupes d’individus et des typologies de relations bien déterminées. Par exemple : les internautes qui se disent « accros » et expriment un sentiment de dépendance par rapport à certains produits/services tendent à prouver l’existence d’une relation de type « dealer-toxicomane » avec la marque, etc.

Connaître les « règles » et faire évoluer les relations dans un sens positif pour la marque…

Premier constat pour les professionnels du marketing et de la com’, une fois l’identification des différentes relations à la marque réalisée : tous les liens ne se valent pas. Ainsi, entre les relations plutôt positives (« meilleurs amis », « camarades » ou « parents proches »…) et les liens plus négatifs (« parfaits étrangers », « ennemis », « méchant-victime »…) ; entre les relations distantes et fragiles (« simple relation », « connaissance occasionnelle »…) et les plus fortes (« gourou-disciple », « dealer-toxicomane »…) toutes les interactions ne sont pas porteuses du même potentiel…

Tandis que des liens forts et engagés avec la marque tendent à perdurer et contribuent à accroître ses parts de marché (leur caractère prévisible les rendant aussi plus simples à gérer), ce ne sont pas nécessairement les relations les plus rentables. Car elles nécessitent des investissements importants pour les maintenir et tout changement de politique peut être perçu comme une trahison par le consommateur, susceptible de « quitter définitivement » la marque pour une autre en cas de problème. A contrario, dans les relations de type « aventure » et « aventure d’un soir », les clients semblent beaucoup plus tolérants vis-à-vis des petites erreurs de la marque au quotidien… et sont prêts à dépenser beaucoup plus sur de courtes périodes, quitte à revenir régulièrement s’ils sont satisfaits.

Il appartient donc à chaque marque de déterminer quelles relations elle souhaite privilégier et encourager. Et pour établir une stratégie, visant à renforcer ou transformer certaines relations, l’entreprise devra au préalable être certaine d’avoir bien compris les règles qui régissent chacune de ces relations (voir pour exemples de ces règles mon tableau ci-dessus, décrivant point par point 5 relations possibles et les règles associées…).

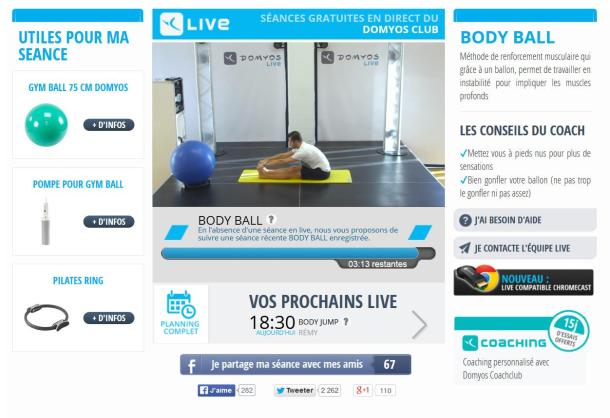

Pour renforcer les liens avec certains clients ou emmener d’autres clients vers des typologies de relations intéressantes pour la marque, certaines entreprises font preuve d’une intelligence relationnelle évidente. C’est notamment le cas de Swatch, fort de sa connaissance fine de son portefeuille de relations clients, quand elle encourage le lien « aventure » en mettant régulièrement en vente des montres originales et peu coûteuses (durant une saison seulement, pour que cela reste un évènement). C’est aussi le cas ce nombreuses marques de luxe (Hermès, Dior ou Longchamp) qui utilisent régulièrement le même genre de ressorts.

Quand une marque veut faire évoluer certaines relations et accompagner les clients correspondants vers des liens plus forts (et potentiellement plus rémunérateurs), les efforts à déployer sont incontestablement plus importants. Et ils se gèrent dans la durée. En multipliant par exemple les interactions surprenantes et satisfaisantes répondant aux attentes spécifiques de clients occasionnels, il peut être possible de les emmener vers une relation de type « meilleur ami », plus forte et intéressante pour chacune des parties.

A contrario, pour séduire des clientes de moins de 40 ans, qui n’étaient pas dans sa cible principale au départ, la marque Eileen Fisher a du faire preuve d’intelligence relationnelle et de sens de l’adaptation également. Il lui a en l’occurrence fallu admettre que ce type de clientes n’attendait pas du tout la même relation que les clientes de 50 ans et plus. Et constater que des interactions de type « amis de longue date », dans laquelle la cliente partage beaucoup avec les vendeuses, ne faisaient pas partie des attentes de son nouveau public, plus distant et pressé. C’est ainsi que les vendeuses d’Eileen Fisher ont été formées à un accompagnement spécifique pour satisfaire au mieux le besoin d’efficacité de la nouvelle typologie de clientes, adeptes d’un type de relation « simple transaction ».

On le voit (et je n’ai pris là que quelques exemples) : il existe mille opportunités pour les marques prêtes à cultiver leur « intelligence relationnelle » de faire évoluer leurs relations clients dans un sens plus favorable. Et faire preuve d’une telle capacité, c’est aussi, et surtout, répondre de manière appropriée aux attentes variées et à la diversité des profils de consommateurs, telle qu’elle s’exprime quotidiennement. Aux marque de relever ce passionnant défi ;-) !

Notes et légendes :

(1) Enquête menée par Jill Avery, Susan Fournier et John Wittenbraker auprès de consommateurs européens, asiatiques et américains sur les relations qu’ils entretiennent avec 200 marques provenant de 11 secteurs d’activité différents (incluant des marques de soins capillaires, du secteur aérien, de l’automobile ou des médias notamment).

(2) « Comment percer les mystères de la relation clients » par Jill Avery, Susan Fournier et John Wittenbraker – Harvard Business Review (février-mars 2015)

Crédits iconographiques :

Photos : Mike Stimpson (a.k.a Balakov), Harvard Business Review, X, DR / Infographie : TheBrandNewsBlog 2015