« Chéris ta marque comme toi-même » : voilà une injonction qui sonne bien et qui aurait pu faire un bon slogan pour le BrandNewsBlog… A ceci près que je n’ai jamais considéré les marques ni le branding comme des fins en soi. Les marques n’existent, à mon sens, qu’au travers du prisme des perceptions et des interactions avec leurs différents publics. Par et pour leurs clients, prospects, partenaires… tout autant que par la volonté de ceux et celles qui les ont construites ou qui les gèrent pour le compte d’entreprises ou d’institutions.

Voilà sans doute une des raisons pour lesquelles j’ai été si rapidement séduit et je suis tant attaché à cette notion d’expérience utilisateurs/consommateurs/clients, dont on entend si souvent parler aujourd’hui. Et à raison !

Car avant d’être popularisée par Apple, Google ou Amazon… et loin de se limiter à la dimension digitale, cette approche expérientielle dont on nous rebat les oreilles est avant tout une question de posture et d’état d’esprit. Concept global et formidable outil pour les marketeurs et les communicants, le « marketing expérientiel » est en effet exploitable par toute marque et toute entreprise/institution, quelles que soient sa taille et son activité, pour améliorer la relation avec ses publics.

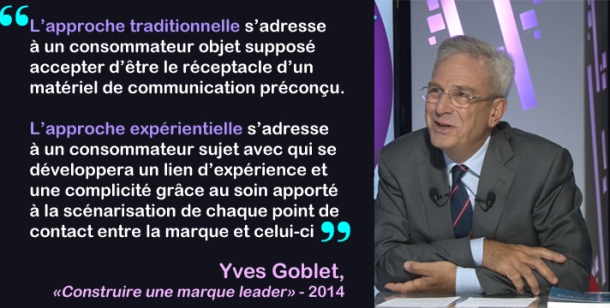

A l’aune de l’ouvrage d’Yves Goblet, paru récemment* et de mes propres convictions en la matière, je vous propose de revenir sur ce concept fondamental du marketing contemporain. En reprécisant notamment : en quoi cette approche expérientielle consiste ; quels bénéfices l’entreprise peut en tirer ; comment il est possible de construire et de renforcer la marque, en la développant en permanence « au diapason » de l’expérience clients/consommateurs/utilisateurs…

Un principe vertueux et simple à comprendre… mais pas toujours mis en pratique par les marques

Commençons par la définition la plus basique : l’expérience client désigne « l’ensemble des émotions et sentiments ressentis par un client avant, pendant et après l’achat d’un produit ou service ». Par extension, via une approche expérientielle, il s’agit pour les marques de prendre en compte et essayer d’optimiser tous ces moments durant lesquels le produit ou la marque entrent en interaction avec leurs publics (clients/prospects/candidats/partenaires..), et ce, quels que soient les modes et points de contact considérés (contact physique en magasin ou lors de l’usage du produit/service, expérience en ligne…).

En résumé, l’expérience client est le produit d’une somme particulièrement complexe d’éléments hétérogènes (ton publicitaire, ambiance point de vente, relation vendeur, expérience d’usage, relation support client, etc.). Et c’est d’ailleurs, à mon sens, ce qui fait qu’elle est si porteuse et riche à exploiter pour les marketeurs et communicants.

Car avant d’être cette « cerise sur le gâteau des émotions » que tous les marques s’efforcent aujourd’hui d’offrir en bout de chaîne à leurs clients/prospects, en cherchant à tout prix à leur procurer une expérience digitale « originale et gratifiante », l’expérience client est un tout et influence directement la satisfaction et la fidélisation des publics de la marque. Il convient donc de la gérer, dans le cadre d’une approche structurée et systématique : un véritable « management de l’expérience client » (ECM).

Las, comme le rappelle Yves Goblet en introduction de son ouvrage*, trop nombreuses sont les marques et entreprises à s’écarter progressivement du chemin vertueux de la connaissance client et de cette « intimité » nécessaires avec leurs différents publics.

En théorie, la plupart des managers et dirigeants d’entreprise affirment en effet s’intéresser à l’usage de leurs produits/services et à la place que ceux-ci prennent dans la vie des consommateurs… « En pratique hélas, il est pourtant aisé de constater que de nombreuses marques se laissent piéger par une organisation interne, devenue au fil du temps une technostructure, qui n’est plus à l’écoute ni en éveil face à son environnement. Pourquoi ? Parce que persuadée de le maîtriser et d’avoir chaîné le consommateur dans une suite de processus commerciaux qu’elle répugnera à modifier, si ce n’est pour réduire les coûts » nous dit notamment Yves Goblet.

C’est ainsi que le management d’une entreprise, et tous ceux qui ont pour mission d’en défendre la/les marques, s’écartent parfois progressivement du terrain, « c’est-à-dire d’une interface vivante entre la marque et le consommateur » et finissent par perdre le contact avec celui-ci.

Les exemples en sont malheureusement nombreux : pour avoir « loupé » la vague du tactile et ne pas avoir saisi à temps l’appétit des consommateurs pour le smartphone, c’est ainsi que Blackberry ou Nokia par exemple ont peu à peu perdu des parts de marché… puis leur place parmi les leaders. A l’inverse, des acteurs qu’on pensait condamnés à disparaître du fait de leur métier, comme La Poste, ont su saisir les opportunités qu’offrent la compréhension des attentes et de l’expérience client, pour adapter leur offre et leurs mode de fonctionnement.

Une approche validée par les consommateurs… et toutes les études

L’expérience de marque va-t-elle bientôt remplacer la qualité produit aux yeux des consommateurs ? C’est la question que se pose ici Amelle Nebia**, en se faisant l’écho des résultats d’une étude récente menée par l’institut Odoxa.

Cette étude, réalisée auprès d’un échantillon représentatif de Français pour le compte de l’agence Emakina, démontre à quel point l’expérience vécue par un client/utilisateur est devenue un enjeu central pour les marques. Premier enseignement en effet : deux tiers des clients disent se fier « en priorité à leur expérience de la marque plutôt qu’à d’autres sources » au moment d’acheter un produit ou un service . En cas de mauvaise expérience (situation que 66% des personnes interrogées disent avoir vécu au moins une fois récemment), 69% des déçus disent qu’il ne rachèteront plus de produits de la marque incriminée et ils sont 67% à indiquer qu’ils n’hésiteront pas à déconseiller la marque à leur entourage. A contrario, s’ils sont satisfaits de leur expérience avec la marque, 87% des Français n’hésiteraient pas à la recommander…

Ces quelques chiffres montrent bien comment l’expérience vécue et partagée peut contribuer à construire une marque… ou au contraire à la briser. Le décalage entre l’expérience projetée et l’expérience vécue aboutissant très majoritairement au partage de cette mauvaise expérience avec les amis et les proches. Les risques pour la marque s’en trouvent dès lors démultipliés…

L’amélioration continue et la recherche de l’excellence, à la base de l’approche expérientielle

L’originalité et la valeur ajoutée du marketing expérientiel par rapport à d’autres approches? Elles résident à mon sens dans la rigueur qu’implique la prise en compte de l’expérience client à tous les points de contact avec la marque. A l’aune de cette exigence, point d’échappatoire. Toute entreprise doit en effet viser l’excellence, en maximisant la satisfaction et les émotions des publics vis-à-vis de la marque, dans une démarche d’amélioration permanente.

Dans la pratique, il s’agit de passer au crible d’un examen poussé toutes les facettes du produit/service et de la relation que la marque entretient avec les consommateurs, que ce soit offline et online. La moindre alerte, le moindre retour négatif doivent de ce point de vue être traités de manière à supprimer toute hésitation à l’occasion d’une prochaine décision d’achat, par exemple. Ainsi, en commençant par mettre en oeuvre un cercle vertueux du type « mesure – planification des améliorations à apporter – réalisation des actions – contrôle de leur efficacité » est-il possible d’améliorer au jour le jour la performance de la marque à chacun des points de contact identifiés. Et l’entreprise ne peut que ressortir gagnante d’une telle démarche, quels que soient le moment de la relation et le public concernés : accueil des collaborateurs et des candidats, campagnes de prospection, contact avec le service client ou une hotline, etc.

Mais le principe et les bénéfices du marketing expérientiel ne se se limitent pas à la mise en oeuvre, certes indispensable, d’une démarche d’amélioration permanente. On peut aussi considérer l’approche expérientielle comme indispensable à l’élaboration de la stratégie…

La posture et la démarche expérientielles, moteurs de la stratégie d’entreprise

Les exemples de marques qui excellent dans la maîtrise de cette dimension expérientielle, et qui en ont fait un moteur de leur stratégie (par ex : Apple, Google, Starbucks, Nespresso, Repetto… dont maintes marques de luxe ou « premium ») nous l’enseignent : la prise en compte du ressenti et des émotions des différents publics est aujourd’hui aussi déterminante que les critères purement « rationnels » dans les motivations d’achat ou le choix d’une entreprise.

Afin de profiter de toutes les opportunités offertes par le déploiement d’une approche expérientielle, il convient d’intégrer un certain nombre de pré-requis, dont Yves Goblet se fait l’écho dans son ouvrage « Construire une marque leader ». Sans tomber dans le livre de recettes marketing, il aborde notamment les 7 points clés suivants :

#1 – Promouvoir l’adoption par les dirigeants et tous les collaborateurs d’une « posture expérientielle »

Tel est en effet le premier ressort identifié pour que l’entreprise et ses marques réussissent dans cette démarche et demeurent « en éveil ». Les dirigeants, l’encadrement et tous les collaborateurs doivent être convaincus du fait que la connaissance des motivations de leurs différents publics, de leurs attitudes et usages de consommation est essentielle. Et qu’elle requiert la mise en œuvre de moyens dédiés et d’une réelle capacité à remettre en cause, le cas échéant, les modes de pensée et de fonctionnement habituels.

D’après Yves Goblet, une telle posture est hélas minoritaire au sein des entreprises, qui se répartissent en 3 types : 1) celles ayant une vision majoritairement « unidimensionnelle et logistique » de leur marché, les moins curieuses quant aux habitudes et à l’évolution des besoins de leurs clients ; 2) Les entreprises dites « bidimensionnelles et géocentriques » plus souples et curieuses, mais trop centrées sur les processus et valeurs qui ont fait leur succès ; 3) Les entreprises intrinsèquement expérientielles, comme Google et Apple, qui démontrent un « souci permanent de s’adapter à l’expérience du client et de s’imprégner des dynamiques du marché et de l’écosystème associé ».

#2 – Privilégier la souplesse dans les modes de fonctionnement et la curiosité comme leitmotiv

Ces entreprises intrinsèquement expérientielles ont fondé leur réussite sur une capacité d’adaptation hors norme à leurs marchés. La « souplesse de leurs structures et la curiosité des cadres et dirigeants érigée en forme de culture » ont fait qu’ils ont réussi rapidement là où leurs concurrents ont échoué, malgré des moyens initialement supérieurs. S’appuyant sur une connaissance et une « intimité clients » sans faille, leur principale force est d’avoir su mettre en place des process internes et externes simples et efficaces et des produits et solutions reconnues pour leur ergonomie et leur fiabilité. Ce succès découle aussi, selon Yves Goblet, de leur aptitude au « lâcher prise ». Les entreprises expérientielles les plus célèbres ont toutes eu l’audace d’opter pour des business models intrinsèquement déficitaires… avant de songer à la manière de les rentabiliser.

#3 – Marcher « dans les chaussures » de ses clients / prospects pour tout connaître de leurs motivations et de leurs habitudes

Les bons élèves du marketing expérientiel ont aussi retenu cette leçon depuis longtemps : une connaissance fine des attentes et habitudes de consommation ne se bâtit pas sur la base de vagues enquêtes de satisfaction clients… Pour aller au-delà des apparences et échapper au piège des questions fermées, il faut mettre en place des études qualitatives poussées. Une expérience de consommation peut être décryptée au travers d’observations en magasin ou au domicile, mais également grâce à des dispositifs plus lourds, à base d’entretiens non directifs par exemple. Les deux objectifs de telles études sont : 1) d’arriver à « typer » les consommateurs sans les caricaturer, pour les regrouper ensuite en groupes homogènes, suivant les expériences vécues ; 2) d’identifier ensuite leurs « moteurs de consommation » qui les animent, pour pouvoir agir ultérierement sur ceux ci.

#4 – Ne pas oublier qu’il n’existe quasiment jamais d’expérience de consommation unique

J’enfonce sans doute une porte ouverte, mais on le perd parfois de vue en lisant partout au singulier le terme « d’expérience client »… De fait, en fonction des attitudes et du ressenti de chaque consommateur, une foule d’expériences infiniment variées coexiste. Et c’est aux marketeurs que revient la délicate mission d’identifier, marché par marché, les grandes typologies d’expérience existantes. En ce qui concerne l’utilisation du téléphone mobile par exemple, on a longtemps estimé que les expériences client qui s’exprimaient sur le marché pouvaient se résumer à deux grandes familles. D’une part, celle des consommateurs « normés » et rationnels, attachés à des fonctionnalités relativement basiques (voix et SMS surtout) ; d’autre part un groupe d’utilisateurs beaucoup plus actifs socialement, utilisant un éventail large de fonctionnalités, dont la donnée bien sûr.

#5 – Segmenter, positionner et choisir le bon format de produit : les 3 piliers d’une stratégie expérientielle pour une marque

Alors qu’une stratégie marketing classique part le plus souvent du « format produit » le plus répandu sur un marché donné, pour identifier ensuite les points qui le différencieront des produits concurrents (= positionnement), ainsi que les populations de consommateurs susceptibles d’être intéressées par l’offre (= segmentation), la conception expérientielle du positionnement propose tout l’inverse.

Fort d’une analyse poussée des expérience de consommation en vigueur, il s’agit en premier lieu 1) de segmenter le marché en groupes de consommateurs aux comportements distincts ; 2) de positionner son offre en fonction des opportunités marché identifiées ; 3) de définir les spécificités techniques de l’offre (= format) qui lui permettront de se distinguer et d’apporter une rupture sur le marché. A partir de cette base, force est de reconnaître que toutes les marques expérientielles à succès se sont construites sur des partis pris très forts. Que ce soit en termes de segmentation client (les marques expérientielles ciblent avant tout une population donnée et s’y tiennent. Par exemple pour Nespresso : un cœur de cible de consommateurs jeunes, urbains et argentés à l’origine) ; de positionnement (original, durable et proche des codes du luxe pour Nespresso toujours) ; ou de format (invention de la dosette de café et de la machine individuelle)… la marque expérientielle ne cherche pas à plaire à tous et fonde sa réussite sur des convictions sans concession.

#6 – Offrir une expérience de marque la plus complète possible (à 360°) incluant la dimension digitale

Par définition multicanale, l’approche expérientielle repose sur l’optimisation de l’expérience client à chaque point de contact entre le produit / la marque et ses publics, comme on l’a dit ci-dessus. A l’image des lancements à répétition des innovations Apple (iPod, iPhone, iPad…) qui furent de grands succès, il s’agit ici d’optimiser la moindre composante marquant l’interface avec le client. On se souviendra à ce sujet avec quelle méticulosité Steve Jobs préparait chacun de ses lancements. Non seulement le moindre détail de l’ergonomie et du design étaient pensés en fonction du client, mais la qualité irréprochable des produits, leur facilité de prise en main, la richesse de l’univers applicatif proposé, l’homogénéité et le caractère pédagogique des différents supports et canaux de com’ mis en œuvre… jusqu’à l’orchestration du buzz comme premier vecteur de médiatisation : tout cela exprime la puissance et la quintessence d’une démarche expérientielle à 360°, se nourrissant des inputs et des retours des consommateurs pour améliorer en permanence les produits. Les expériences, notamment digitales, aujourd’hui proposées par la plupart des marques de luxe (voir celles narrées par l’excellent blog mydigitalluxurygalaxy.com) s’appuient sur les mêmes mécanismes et le même cercle vertueux.

#7 – Savoir remettre son titre en jeu, en permanence… car l’expérience client est un défi quotidien

« Nourrir l’expérience consommateur à 360° », « Savoir entretenir la flamme »… telles sont quelques-uns des sous-titres avancés à la fin de son ouvrage par Yves Goblet. A l’heure où les réseaux et médias sociaux concentrent une part de plus en plus prépondérante du trafic sur le web et influencent de plus en plus les discours et les comportements de consommation, toute stratégie expérientielle digne de ce nom doit évidemment intégrer leur impact et leur importance. De même, alors que les « courants sociaux deviennent horizontaux, plus spontanés et entraînent un rejet des formes de marketing autoritaires et intrusives », les marques doivent s’accomoder d’expériences clients de plus en plus mouvantes. Un comportement ouvert et la « posture expérientielle » évoquée ci-dessus sont d’autant plus importantes pour ne pas « ringardiser » son offre et sa marque et les renforcer au contraire, à l’aune des nouvelles expériences clients identifiées.

Notes et légendes :

« Construire une marque leader : comment faire s’épanouir la relation entre une marque et le consommateur », par Yves Goblet – Editions EMS, juillet 2014

« L’expérience de marque va-t-elle remplacer la qualité produits », par Amelle Nébia – e-marketing.fr, le 22/10/2014

Crédits photos : 123RF, X, DR