Pas de grande marque sans histoire(s)… Tel aurait sans doute pu être le titre ou le sous-titre du dernier ouvrage de Georges Lewi*, s’il n’avait opté (pour de bonnes raisons bien sûr) pour cet intitulé plus énigmatique et accrocheur : La fabrique de l’ennemi **.

Dans ce petit livre bien fichu, dont je recommande vivement la lecture, le célèbre expert en branding et e-branding revient sur tous les secrets de fabrication (et l’importance pour les marques) d’un bon storytelling.

Rien de très nouveau sous le soleil, me diront mes lecteurs les plus avertis ?

Qu’ils se détrompent. Tout l’intérêt et la réussite de cet opus résident dans son approche à la fois théorique et pratique. Comme à son habitude, Georges Lewi réussit le tour de force de marier avec beaucoup de pédagogie les concepts et principes fondateurs avec l’exposition des facteurs clés de succès d’un storytelling efficace. Le tout agrémenté de nombreux exemples, bien sûr. Car le mythologue s’y entend comme personne pour décrypter avec brio les storytellings des marques les plus célèbres…

Apple/Samsung, Coca-Cola/Red Bull, Google/Wikipédia, Victoria’s Secret/Diesel, Yves Rocher/L’Oréal… Autant de couples de marques et de storytellings dont les oppositions s’inspirent des grands mythes fondateurs toujours présents dans notre mémoire collective et de 24 couples de « mythèmes » bien décrits et illustrés dans son ouvrage par Georges Lewi.

Pour le BrandNewsBlog, il a bien voulu nous en dire plus… et nous livrer ci-dessous les principaux secrets d’un storytelling de marque réussi…

Le BrandNewsBlog : Tout d’abord Georges, pourquoi avoir choisi ce titre énigmatique et un brin belliqueux pour votre ouvrage (La Fabrique de l’ennemi) ? Le storytelling serait-il un art de la guerre, à l’usage de ceux qui produisent les récits ? Comment le définiriez-vous/le caractériseriez-vous de la manière la plus simple ?

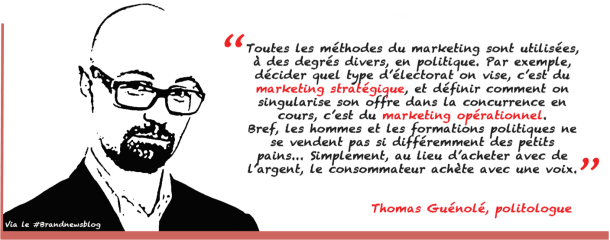

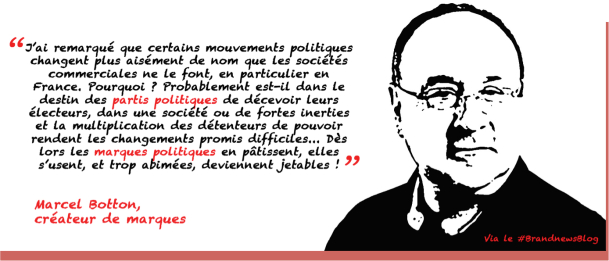

Georges Lewi : Dans l’univers feutré du marketing, on parle plutôt de concurrents, voire d’adversaires et non d’ennemi. Or le storytelling n’est pas seulement un art de la narration mais une volonté de convaincre, de dominer et si possible d‘éliminer l’autre. C’est la raison pour laquelle, l’expression a d’abord été utilisée en politique. La guerre du « bien contre le mal » des années Bush est désormais reprise par nombre d’autres leaders occidentaux. Le storytelling est l’art de convaincre les spectateurs pour défaire son ennemi. C’est un combat de gladiateurs et non de joyeux troubadours…

Le BrandNewsBlog : Si le storytelling contemporain, cet art de la persuasion destiné à séduire puis convaincre, est d’invention récente (puisqu’il nous vient d’Hollywood et Ronald Reagan, comme vous le rappelez dans l’introduction de votre ouvrage), le besoin de raconter des histoires existe quant à lui depuis la nuit des temps. Qu’est-ce qui a poussé l’homme à vouloir raconter sa vie et son environnement et à se lancer dans cette narration ininterrompue depuis ses origines ?

Georges Lewi : Selon le psychologue Jean Piaget, qui travaillait sur l’évolution du petit enfant : « Le moi se pose en s’opposant ». L’être humain a besoin pour exister, pour s’affirmer, de s’opposer à son entourage. Dès l’origine, le groupe humain a été contraint de s’opposer aux forces de la nature environnante beaucoup plus impressionnantes que lui : la foudre, les éclairs, les grands animaux, les fauves. Il se situait « face à eux » géographiquement et physiquement. On comprend souvent mieux les conflits en étudiant la géographie : le groupe de la plaine/celui de la montagne dominante, celui du bon côté du fleuve/celui du mauvais côté, celui du sud/celui du nord… Le récit humain ne serait souvent qu’une description des situations vécues de manière « sensorielle », c’est-à-dire existentielle.

Le BrandNewsBlog : Vous soulignez à juste titre que le storytelling est aujourd’hui abondamment utilisé dans des secteurs et à des fins très variés (scénarisation de séries et de films, reportages journalistiques, marketing politique…), mais qu’en est-il plus précisément de son application par les entreprises ? En quoi, selon vous, le storytelling est-il « la pointe la plus visible du branding » (= le marketing de la marque) ?

Georges Lewi : Pour exister, une marque a besoin de faire comprendre à ses consommateurs qu’il n’y a pas d’alternative. Elle existe parce que son histoire est la meilleure, ses produits et services les plus adaptés au consommateur visé. Elle prétend être la seule qui lui convienne vraiment. Le branding est l’affirmation d’une exclusivité. Si ce n’est pas le cas, la marque n’existe pas. Le branding (le marketing de la marque) se transforme alors en simple marketing (ce qui n’est pas une insulte mais une insuffisance). Le produit est commercialisation. Il se retrouve dans le « grand bain du marketing », de la segmentation, de la comparaison. La marque est narration. Elle crée dans la mémoire humaine une histoire intemporelle. Le marketing produit peut développer un avantage de circonstance qui sera balayé un jour ou l’autre.

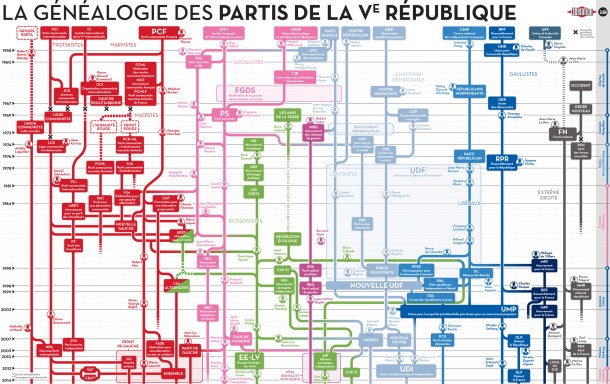

Le BrandNewsBlog : Vous expliquez très bien, dans la première partie de votre ouvrage, comment la narration obéit en fait à des règles inchangées ou presque depuis des millénaires. S’inspirant de ces modèles éternels, le storytelling emprunte sa structure narrative aux contes de fées, aux fables et à un certain nombre de grands mythes fondateurs. Vous avez ainsi identifié 24 paires de « mythèmes » et pas moins de « 78 manières de construire un mythe et son storytelling ». Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est exactement un mythème et commenter les tableaux ci-dessous ?

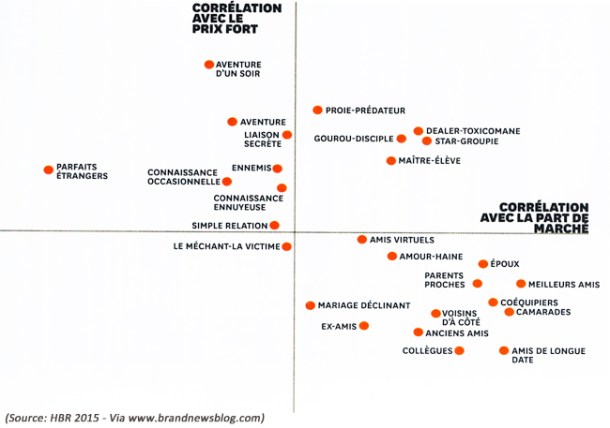

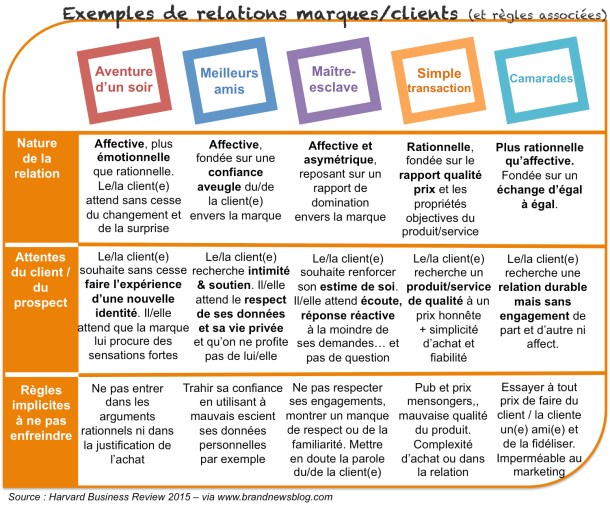

Georges Lewi : Le mot mythème a été inventé par Claude Lévi-Strauss qui voulait exprimer au travers de celui-ci l’atome de la pensée, la plus petite structure de la sensibilité humaine. Le mythe est déjà une histoire complexe, une molécule construite à partir de plusieurs atomes. Le mythème est une opposition binaire de base : Mort/vivant, Masculin/féminin, Dominant/dominé, Cru/cuit, Artiste/artisan, Spécialiste/généraliste…

L’être humain se situe d’abord par son identité « fondamentale » : Homme/femme Dominant/dominé, Artiste/artisan. Ces 24 oppositions fondamentales créent de ce fait 48 possibilités de se positionner en adversité et 24 nouvelles possibilités de faire le lien entre ces deux paradigmes. Conchita Wurst (de L’Eurovision 2014) crée une nouvelle catégorie entre Homme et Femme tout comme Starck qui est à la fois artiste et industriel, créant des pièces uniques multipliées à l’infini (on appelle cela le design, qui n’est tout à fait de l’art ni tout à fait de l’industrie.

Le BrandNewsBlog : Dans leur communication, on voit bien que toutes les entreprises n’ont pas succombé aux charmes et à l’efficacité des techniques narratives (beaucoup semblent être plus à l’aise dans des registres purement factuels dans la présentation et la promotion de leurs activités). Mais toutes les grandes marques semblent, a contrario, s’appuyer sur de grands récits et une parfaite maîtrise de leur « histoire ». Quelles sont à votre avis les plus grandes championnes dans ce domaine et quels bénéfices tirent-elles de leur storytelling ?

Georges Lewi : IKEA et le mythe de la jeunesse (toujours d’ailleurs, un peu décalée, érotique et impertinente), APPLE bien-sûr et son mythe de l’être unique, Bic et l’accessibilité, Google qui combat toutes les difficultés (rien ne lui résiste)…

Le BrandNewsBlog : Comme je le disais en introduction, vous décryptez dans la seconde partie de votre ouvrage les storytellings de grandes marques, dans différents secteurs d’activité. En commençant par identifier 4 postures de narration et 4 types de narrateur récurrents : le « bon élève », le « prix d’excellence », le « visionnaire » et le « trublion ». Pouvez-vous nous en dire plus ? Et nous donner des exemples d’entreprises / de marques qui les incarnent ?

Georges Lewi : Lorsque les entreprises n’ont pas de « storytelling », elles mettent souvent en scène leur position stratégique sur le marché et leur « culture d’entreprise ». On trouvera, comme dans la vie humaine, de nombreux bons élèves, comme Air Liquide, des prix d’excellence comme LVMH qui ne se contentent pas de « bien faire le job » mais se « font mousser » au travers de musées, de fondations, des visionnaires comme Apple prêts à tout sacrifier (du temps de Steve Jobs) pour leur vision du monde ou des trublions comme Branson et sa marque Virgin prompts à changer sans cesse de territoires, de marchés pour continuer à être remarqués.

Le BrandNewsBlog : De même qu’il existe des paires ou couples de mythèmes fondamentaux, vous avez su identifier, sur différents marchés, de grandes oppositions narratives entre des marques telles qu’Apple / Samsung et Microsoft, ou bien entre Coca-Cola et Red Bull… Pouvez-vous commenter ces quelques exemples ? En quoi diriez-vous que ces oppositions ont contribué au succès de ces marques et qu’est-ce qu’elles leur apportent au moment d’aller à la rencontre des consommateurs ?

Georges Lewi : Une marque n’a pas intérêt à désigner dans son storytelling son concurrent comme un « ennemi » puisque celui-ci est, en fait une alternative pour les consommateurs. Sauf si…

Sauf si ce concurrent est l’archétype établi d’un mythème, d’une opposition binaire. L’Oréal est l’archétype de la beauté « scientifique », la marque laisse un boulevard à Yves Rocher pour affirmer « la beauté par la nature ». Coca-Cola s’affirme comme « la petite fabrique du bonheur », Red Bull va pouvoir développer ses « bad boys » assoiffés d’extrême, Apple joue l’inaccessibilité et de ce fait a ouvert à Samsung, le territoire de l’accessibilité.

Les marques, comme Samsung, Yves Rocher… qui prennent le contre-pied de marques bien installés sur des territoires mentaux trouvent un double ennemi à combattre : un fléau à combattre et un concurrent à abattre ! C’est alors « dobble win » !

Notes et légendes :

* Consultant en branding et e-branding au Celsa et à l’Association progrès du management (APM), Georges Lewi est expert en stratégies de marque. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de référence tels que La Marque (Editions Vuibert, 2013) ou Mythologie des marques (Editions Pearson, 2009).

** « La fabrique de l’ennemi – Comment réussir son storytelling », par Georges Lewi – Editions Vuibert, novembre 2014

Crédits iconographiques :

> Photos : Georges Lewi, Vuibert

> Infographies : TheBrandNewsBlog