Au lecteur ou à la lectrice qui découvrirait aujourd’hui ce blog dédié au marketing et à la communication, je le confesse d’emblée : j’adore ausculter les nouveaux concepts et autres mots-valises (généralement anglophones) dont nos professions sont si friandes. C’est devenu un péché mignon. Et lors d’une récente consultation, j’avais d’ailleurs analysé cette intriguante notion de « nano-influence », dans un article que vous pouvez retrouver ici...

Le mot-valise du jour ne nous vient directement ni d’outre-Manche ni d’outre-Atlantique : il a été réinterprété par Julie Rivoire, planneuse stratégique de l’agence Oxygen à Paris. Et il a le grand mérite d’être immédiatement « parlant » et aisément compréhensible, même si – comme bien d’autres concepts sur lesquels je me suis penché – la technique qu’il décrit n’a en définitive rien de vraiment nouveau…

Pour l’anecdote, il offre néanmoins un pendant intéressant au concept de « Goodvertising¹« , cette « publicité créative responsable » popularisée et défendue par l’excellent Thomas Kolster, dont j’avais déjà parlé sur ce blog et dont je reparlerai sans doute prochainement.

Mais qu’est-ce donc que ce « badvertising » dont nous parle Julie Rivoire, me direz-vous ? Et bien c’est tout simplement « l’art de mettre en scène un scandale, en le créant de toutes pièces ou en l’orchestrant, pour générer une importante visibilité médiatique et sociale pour son auteur et/ou pour la marque, qu’il s’agisse d’une personnalité, d’un parti ou d’une entreprise ».

Et l’objectif final de cette stratégie de provocation ? Détourner ou monopoliser l’attention bien sûr, dans cette bataille pour exister que se livrent tous les émetteurs dans le flot ininterrompu d’informations déversé par les chaînes d’info en continu, par les médias sociaux et par tous les créateurs et diffuseurs de contenus.

Théorisée sous sa forme primitive au 20ème siècle par ces redoutables stratèges qu’étaient les propagandistes, la méthode a été moult fois employée depuis, et poussée pour ainsi dire à son paroxysme par Donald Trump et ses équipes, dans le champ politique. Mais le badvertising et la provocation ont également fait des émules en France et en Europe depuis des années, comme en témoigne parmi d’autres cette confidence de Sophia Chikirou, glissée au Monde en mai 2017 : « L’affrontement avec les journalistes, en 2012, c’était pensé, organisé, théorisé. Je mettais en œuvre ‘le bruit et la fureur’ : on partait de 3 %, c’était notre seule chance d’exister ».

Pas en reste sur les professionnels de la politique, un certain nombre de marques se sont fait depuis des années une spécialité de ce type de stratégies de communication agressives, que ce soit vis-à-vis de leurs concurrents ou du grand public (comme Ryanair en Europe, Abercrombie & Fitch ou T-Mobile notamment). Mais dans un autre registre, les exemples du trublion Free, de Darty ou du précurseur Benetton peuvent également être cités… avec des fortunes diverses pour chacune de ces marques.

En effet, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ? Les marques peuvent-elles durablement profiter d’une stratégie de badverstising, et sous quelles conditions ? Quels sont les risques ?

Comme en témoignent les exemples de bad buzz subis par chacune des marques citées ci-dessous, les risques réputationnels de ces stratégies demeurent très importants. Et pour un bénéfice somme toute relativement éphémère en termes d’audience et de notoriété, quels impacts à long terme pour l’image de l’entreprise ?

Ce sont ces différentes questions que je vous propose d’aborder aujourd’hui, en vous expliquant les avantages et les limites du badvertsing et en reprenant les recommandations de plusieurs experts pour les marques souhaitant absolument s’engager dans une telle stratégie.

Le badvertising, ou l’art de jouer avec les limites et de susciter le bad buzz…

Stratégie de rupture ou stratégie du chaos, le badvertising présente notamment l’avantage pour une marque « d’exister » médiatiquement et de se faire remarquer rapidement sur un marché encombré.

C’est une des armes de choix pour des marques « trublion » et il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les turbulents Michael O’Leary (créateur de Ryanair) ou John Legere (P-DG de T-Mobile) s’en soient si abondamment servis, non seulement par calcul, mais aussi en accord avec leur propre personnalité et leur tempérament « volcanique ».

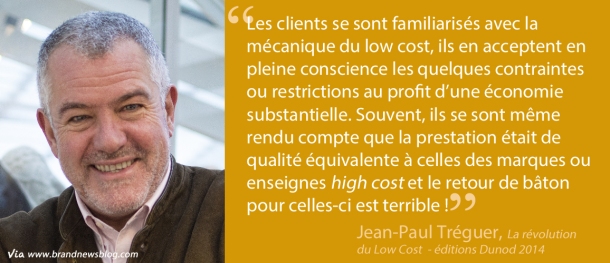

« L’attention est bien sûr le nerf de la guerre, nous rappelle ainsi Julie Rivoire. Mais c’est une denrée très difficile à se procurer… Il s’agit donc de se tourner vers des stratégies de communication agressives. Une vraie prise de risque car il faut accepter de ne pas tout contrôler. » Et le bad buzz est évidemment le plus souvent au rendez-vous, comme lorsque la compagnie Ryanair annonça qu’elle allait faire payer l’accès aux toilettes sur ses appareils, créer une section où les passagers seraient obligés de voyager debout ou imposer aux passagers en surpoids une « taxe sur les gros » ! De pures provocations à chaque fois, dont les propos ne furent pas suivis d’effet, mais avaient pour principal objectif de faire parler très largement de la compagnie low-cost.

Et en l’espace de quelques années, il faut bien dire que les bad buzz consécutifs à des stratégies de badvertising se sont multipliés : ainsi les exemples de Perrier, Darty (visuels ci-dessous) ou encore Tefal (visuel ci-dessus) ont pour point commun de s’en prendre de manière délibérée aux femmes, au travers de créations publicitaires dont la misogynie laisse pantois²…

Une stratégie tentante pour des marques naturellement « clivantes » ou cherchant à renforcer leur polarisation…

Si toutes les marques pratiquant le badvertising ne sont pas nécessairement « clivantes », recourir au registre de la provocation permet de cultiver et renforcer la « polarisation » de la marque, ainsi que je l’expliquais dès 2014 dans cet article : « 5 bonnes raisons de vous intéresser à la polarisation de votre marque ».

En effet, pour des marques suscitant naturellement au sein du grand public autant d’attrait que de rejet (comme McDonald’s, Starbucks, BP ou T-Mobile par exemple), 2 types de stratégies opposées peuvent être déployées : tandis que la première consiste à tenter d’apaiser ses détracteurs (comme s’y est efforcé ces dernières années Ryanair, abandonnant progressivement son statut de marque « trublion »), le second type de stratégies peut consister à renforcer la polarisation et par là-même la différenciation de la marque : 1) en alimentant le désamour des « haters » pour faire encore plus parler de soi ; 2) en amplifiant les attributs clivants de la marque, comme le firent T-Mobile ou Free ; 3) en semant la zizanie en terme d’offre ; ou 4) en capitalisant sur des publicités volontairement provovatrices…

4 conseils pour maîtriser l’art de la provocation en communication… et ne pas transformer le scandale en crise

Dans son étude et ses recommandations concernant le « badvertising » – qu’elle considère comme une stratégie de communication aussi valable qu’une autre – la planneuse stratégique³ de l’agence Oxygen formule 4 recommandations à suivre à mon avis à la lettre, pour ne pas basculer du scandale à la crise…

1 – Tout d’abord, dès la conception de la provocation ou du scandale, imaginer la ou les réponses, la ou les solutions qu’on va apporter en phase de révélation… Pour ne pas avoir imaginé ces « issues de secours » ou pour avoir négligé d’étudier les différentes options de sortie de scandale, en fonction de la réaction des publics, certains bad buzz sont restés des bad buzz et n’ont pas profité autant qu’ils auraient pu à la marque, laissant une image mitigée à celle-ci… Ce fut le cas dans la plupart des effets d’annonce de Ryanair, Michael O’Leary ne prenant pas le soin de revenir sur ses propos provocateurs.

2 – Faire preuve d’autodérision et assumer ses défauts. Si une véritable erreur a été commise et que ses conséquences ne sont pas graves ni insurmontables, comme dans le cas d’une stratégie de badvertising assumée, il s’agit de ne pas dévier d’un fil et de mener son action jusqu’à la révélation, en s’efforçant de retourner la réaction du public de positive à négative. Cela passe par la reconnaissance de ses erreurs ou la révélation du badvertising et une grande dose d’autodérision, pour surmonter la rancœur des personnes qui se seraient fait berner.

Ainsi, quand Carambar annonça la fin de ses traditionnelles blagues, les remontées négatives furent si nombreuses et rapides que l’agence fut contrainte d’avancer de plusieurs jours la révélation de sa supercherie, mais s’en tint tout de même à sa stratégie initiale, avec un impact positif non négligeable sur les ventes de Carambar après l’opération.

Quand l’affaire de « l’homme tout nu » éclaboussa la Redoute, après que des clients aient repéré sur une photo de leur catalogue un homme nu à proximité d’enfants, cette erreur profita néanmoins à la marque. Plutôt que de se fendre d’un simple mea culpa, celle-ci choisit en effet une stratégie d’autodérision en cachant 10 autres photos incongrues dans son catalogue et en incitant ses clients à les débusquer.

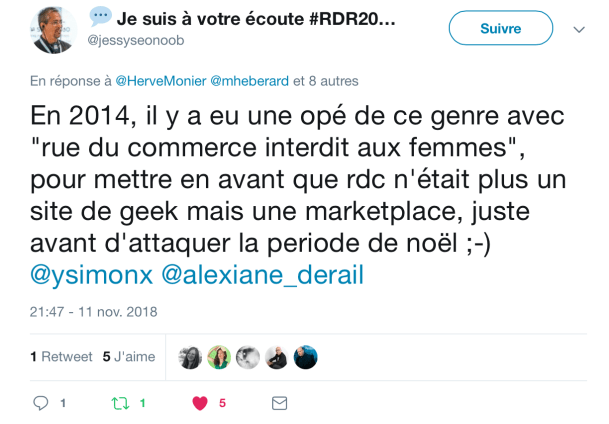

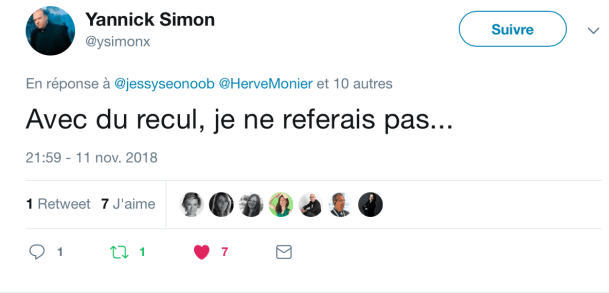

Mais ainsi que l’ont souligné sur Twitter deux lecteurs du BrandNewsBlog, à la suite de la publication de la première partie de cet article, assumer une telle stratégie de badvertising peut s’avérer compliqué a posteriori.

Ainsi, dans l’opération de badvertising organisée en 2014 par le site Rue du commerce (« Rue du commerce interdit aux femmes »), ces deux professionnels ne manquent pas de souligner que cette grossière provocation fut en réalité très pénible à assumer en interne par les femmes de l’entreprise, qui durent gérer le bad buzz puis détromper toutes les personnes n’ayant pas compris qu’il s’agissait en réalité d’une opération marketing avant Noël. Malgré tout (cf tweets ci-dessous), ces deux internautes précisent que les ventes furent sensiblement plus fortes durant la période des fêtes que l’année précédente.

3 – Ne pas rompre le contrat de confiance avec la marque. Julie Rivoire l’indique clairement : dans l’exercice du badvertising, la limite ultime est évidemment de toucher, au-delà d’une simple supercherie ou de la blague de mauvais goût, à des questions de société beaucoup plus graves, susceptible de briser la relation de confiance entre la marque et ses clients…

Ainsi, si les slogans sexistes utilisés lors d’une campagne par Darty n’ont pas entamé le crédit ni le célèbre « contrat de confiance » revendiqué par la marque, celle-ci les a néanmoins rapidement abandonnés car cette stratégie n’était pas en ligne avec sa plateforme de marque ni avec l’image que l’entreprise voulait en réalité véhiculer.

A contrario, le scandale touchant Findus suite à la découverte de viande de cheval dans ses lasagnes ne relevait certes pas du badvertising mais touchait directement le lien de confiance entre la marque et ses consommateurs. Dans ce cas, le scandale se transforme en crise et ne peut être surmonté, raison pour laquelle Julie Rivoire rappelle qu’orchestrer ou « surfer » sur un scandale ne peut être envisagé quand on porte directement atteinte aux valeurs ou à l’identité même de la marque.

Et la communicante de confirmer : « La différence entre un scandale négatif et un scandale positif, c’est que le premier privilégie les intérêts de l’entreprise au détriment du peuple (santé, trahison, vol…). C’est la frontière à ne pas dépasser, au risque de créer non pas un scandale, mais une crise. »

4 – Adopter la « Trump method ». Certaines marques ont choisi de fonder leur image sur la polémique et la provocation permanentes, quitte à aller régulièrement au-delà des limites, à la manière du Président des Etats-unis. Ainsi, en faisant l’apologie de la maigreur et en inventant une taille XXX-S, puis en bannissant les tailles XL et XXL, la marque de mode Abercrombie & Fitch s’est mis à dos une bonne partie de l’opinion et est devenue la marque clivante par excellence.

« Cette démarche polémique très forte est comparable à de la politique. c’est la méthode Trump : polariser à fond les électeurs / consommateurs. C’est à dire capitaliser sur les clients déjà acquis, puisqu’on ne peut pas plaire à tout le monde. On aime ou on déteste, mais cela demeure une très bonne stratégie » affirme Julie Rivoire.

Au risque de la détromper pour le coup, je rappellerai néanmoins que suite à plusieurs bad buzz et à des opérations de boycott, cette marque de mode également propriétaire d’Hollister a perdu des centaines de millions de dollars et vu ses résultats plonger dramatiquement, tandis que son image a été durablement écornée. Si le noyau dur des consommateurs de la marque est resté, comme ce fut le cas pour Benetton, la marque précurseur du badvertising, les limites d’une telle stratégie apparaissent clairement avec cet exemple, et celle-ci demeure à manier avec parcimonie… et la plus grande prudence.

Car comme toujours, les bénéfices à court terme en termes d’engagement ou de notoriété peuvent être réels, mais ils peuvent en définitive s’avérer contradictoires avec la création d’une marque pérenne et digne de confiance… A chacun de choisir la stratégie qui lui paraît la plus appropriée en fonction de ses objectifs, mais construire une marque dans la durée exige de dépasser les visions court-termistes, c’est une certitude.

Notes et légendes :

(1) « Engagement 2.0 : et si on passait au « goodvertising » et à la communication responsable ? », article du BrandNewsBlog du 19 mars 2017

(2) « Pourquoi les clichés existes font hélas encore recette dans la pub… », article du BrandNewsBlog du 14 juillet 2017

(3) Suis-je plus royaliste que le roi et plus féministe que les féministes en l’occurrence ? J’ai féminisé à dessein la profession de « planneur stratégique », car je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas de « planneuse stratégique » : quitte à faire bouger quelques mentalités dans les agences et dans la pub, je pense que c’est possible ;-)

Crédits photos et illustrations : 123RF, The BrandNewsBlog 2018, X, DR.