C’est un privilège dont nous autres, Français, ne sommes pas toujours conscients : notre pays dispose d’une marque forte… sans qu’on n’ait jamais eu besoin, jusqu’ici, de dépenser le moindre euro dans une politique de nation branding¹ ! Savourons un instant notre chance… Car combien de pays, au demeurant autant voire plus dynamiques que nous, mais historiquement, économiquement et culturellement moins bien lotis seraient heureux de pouvoir capitaliser sur de tels atouts dans leurs démarches d’auto-promotion ?

Au-delà des trésors séculaires de notre patrimoine national et de ce mythe inépuisable que représente Paris, nos régions regorgent elles aussi de destinations prisées et de sites internationalement réputés, le tout justifiant sans aucun doute notre classement flatteur de première destination touristique mondiale.

Pour compléter cette « corbeille de la mariée » déjà bien garnie, notre récit national, empreint de valeurs universelles et humanistes, conjugué au talent de nos créateurs et de nos entreprises, dans le secteur du luxe notamment, nous sont toujours enviés. De même que notre système de santé et l’excellence de notre enseignement dans des disciplines clés : mathématiques, ingénierie…

Bref : il y aurait plutôt de quoi pavoiser si nous n’étions également dotés, nous autres Français, de ce génie particulier pour nous tirer des balles dans le pied (toujours au plus mauvais moment, cela va sans dire). Toute allusion aux mouvements sociaux qui paralysent notre pays, à la pénurie de carburant, à l’affaiblissement perceptible de l’autorité de l’Etat et aux polémiques assez nauséabondes autour des joueurs de notre équipe nationale de footeux étant purement fortuite, cela va sans dire…

Car c’est en effet dans ce contexte morose à souhait, plombé de surcroît par les menaces terroristes et la facture des intempéries, que nous nous apprêtons à accueillir ce vendredi (oui, déjà vendredi !) cet Euro 2016 de football dont nous nous réjouissions tant de l’organiser il y a encore quelques mois. Il faut dire qu’avec un poids économique total de 2,8 milliards d’euros dont 1,26 milliard générés par quelque 900 000 spectateurs étrangers², le coup de booster escompté en termes touristique et d’emploi est loin d’être négligeable.

Mais la France est-elle prête ? Serons-nous à la hauteur de l’évènement ? Sur fond d’insécurité, de fracture sociale et de regain du French bashing, les enjeux sont énormes et la marque France joue bien davantage dans cette compétition que son statut de prétendant potentiel au titre de champion d’Europe de foot…

Des enjeux considérables en termes d’économie, d’emploi… mais aussi d’image

C’est au Centre de Droit et d’Economie du Sport de Limoges (CDES), qui a été missionné à ce sujet par le Ministère des sports, qu’on doit les évaluations les plus précises de l’impact potentiel de l’Euro 2016 sur notre économie. Si le 3ème évènement sportif planétaire (après la Coupe du monde de football et les Jeux Olympiques) devrait rapporter 1,9 milliards d’euros à l’UEFA (recettes en hausse de 41% par rapport à la précédente édition de 2012), les 1,26 milliards d’euros d’apports directs à notre économie devraient se décomposer en 593 millions d’euros de dépenses des spectateurs étrangers dans les stades, 195 millions de dépenses dans les « fan zones » et 478 millions réinvestis dans l’organisation par l’UEFA. Ceci sans compter les recettes touristiques induites, en termes de restauration, d’hôtellerie, de transport et les autres dépenses annexes qui devraient porter l’impact économique de cette compétition sur notre pays aux alentours de 2,8 milliards d’euros au total. Une enveloppe non négligeable, même une fois soustrait le coût total des nouveaux stades, qui se monte à 1,7 milliard d’euros tout compris.

Côté droits TV, perçus par l’UEFA et redistribués ensuite aux fédérations, aux clubs et aux équipes participantes, le montant global devrait atteindre le milliard d’euros, là aussi en nette augmentation par rapport à l’édition précédente de 2012. Et le CDES estime à 26 000 le nombre total d’emplois temps plein créés sur la dernière année, dans les secteurs du tourisme et du BTP. Sans compter les investissements et l’argent injecté dans l’économie par les nombreux sponsors de l’évènement, des équipes nationales ou des joueurs…

Autant dire qu’au-delà de l’enjeu sportif de la compétition, certes bien réel puisque notre sélection nationale figure parmi les prétendants au titre, avec l’Espagne et l’Allemagne, l’enjeu et la dimension business sont vitaux. Sauf catastrophe toujours possible et désistements de masse, ces objectifs économiques devraient être atteints haut la main, même si, à une semaine du coup d’envoi, le taux de réservation dans les hôtels des 10 villes hôtes de la compétition n’était que de 60%³, un score au demeurant très moyen à une date aussi proche du démarrage de la compétition.

Mais il ne serait pas honnête, ni complet, de boucler cette liste des enjeux de l’Euro 2016, sans évoquer la dimension image et les défis réputationnels que représente l’organisation d’un tel évènement pour notre pays. Si la France est si fière d’organiser ce championnat d’Europe pour la troisième fois de son histoire (1960, 1984, 2016), c’est aussi parce c’est le premier grand évènement que nous ayons eu à organiser durant cette décennie, après plusieurs échecs dans nos candidatures aux Jeux Olympiques. Surtout, d’après le secrétaire d’Etat aux sports Thierry Braillard, « l’Euro est un test grandeur nature » pour démontrer notre capacité à accueillir d’autres évènements de taille mondiale, à commencer par les JO d’été de 2024, pour lesquels Paris est candidate.

A ce sujet, comme bien d’autres observateurs, on peut redouter que le marasme social dans lequel est plongé notre pays et la menace d’une grève des transports durant l’Euro (ou d’autres mouvements sociaux), ne scelle définitivement le sort d’une telle candidature. Car Paris ne sera assurément pas crédible, si le moindre grain de sable vient enrayer la réussite de ce Championnat d’Europe, dont chaque match devrait être suivi par au moins 150 millions de personnes en moyenne.

Un Euro sous la menace des tensions sociales, des attentats terroristes et du French bashing

Le dispositif de sécurité qui a été mis sur pied est tout à fait exceptionnel. Avec 42 000 policiers mobilisés, 30 000 gendarmes, 5 200 personnels de la sécurité civile, 10 000 militaires et pas moins de 13 000 agents de sécurité privés, c’est la plus grande mobilisation policière de notre histoire pour un évènement de ce type. Et si le dispositif et les budgets de sécurité de l’Euro ont été doublés au lendemain des attentats de novembre 2015, cet arsenal dissuasif a encore été renforcé tout récemment pour renforcer la protection des « fan zones », ces fameux espaces dédiés aux supporters qui souhaitent suivre les matchs sur écrans géants, suite aux inquiétudes exprimées à ce sujet par le Préfet de police Michel Cadot, qui aurait souhaité que les « fan zones » parisiennes (Champs de mars, Saint-Denis…) ne soient pas ouvertes les soirs de match au Parc des Princes et au Stade de France.

Malgré ce déploiement sans précédent, notre Ministre de l’intérieur et le chef de l’Etat ont été les premiers à reconnaître que la menace terroriste demeure très forte et le risque d’attentats, toujours présent.

Côté protestation sociale, malgré des tractations de dernière minute entre les syndicats de cheminots et l’Etat, il est désormais plus que possible que les mouvements de grève se prolongent au-delà du démarrage de l’Euro. Un scénario catastrophe pour les organisateurs, dont la probabilité n’a jamais aussi forte qu’aujourd’hui et dont la concrétisation entacherait durablement l’image de notre pays, quelles que soit les motivations et les revendications des grévistes.

Une telle déconvenue et des perturbations dans l’acheminement des millions de supporters attendus par notre pays seraient certainement perçus à l’étranger comme une énième et pathétique pantalonnade franchouillarde. Un peu à l’image de la tragi-comédie de Knysna en Afrique du Sud, quand les joueurs de l’équipe de France de football avaient tout simplement refusé de descendre du bus pour aller s’entraîner… Car cette image de la France bloquée et « qui ne veut pas descendre du bus », c’est à n’en pas douter ce que retiendraient tous les médias et les observateurs étrangers, comme le symbole ultime de notre incapacité nationale à nous accorder et à faire une trève, au moins durant toute la durée de l’Euro et au vu de l’importance des enjeux pour notre pays. Assurément, le symbole serait destructeur pour la marque France.

Ces derniers jours, le French bashing allait déjà bon train dans les médias étrangers, surtout anglo-saxons d’ailleurs… On n’ose imaginer les conséquences de mouvements sociaux qui viendraient perturber l’accueil des délégations étrangères et de leurs flots de supporters !

Le projet Marque France dans une impasse et une attractivité française en berne…

Souvenez-vous, c’était il y a un peu de plus de 3 ans… Comme de nombreux observateurs, je m’étais passionné pour cette bonne initiative du gouvernement : le lancement d’une mission Marque France, chargée de « mettre en lumière les enjeux et les moyens de mise en œuvre d’une stratégie de marque nationale fondée sur un marketing pays ».

A l’origine de cette démarche, le 30 janvier 2013 pour être précis, pas moins de 4 ministres (Arnaud Montebourg, Nicole Bricq, Sylvia Pinel et Fleur Pellerin) s’étaient associés pour une annonce en grande pompe. Et c’est au publicitaire Philippe Lentschener (alors Président de l’agence McCann Ericsson France) entouré de 4 autres personnalités (Michel Gardel, Clara Gaymard, Robert Zarader et Agnès B.) qu’avait été confiés la consultation initiale devant déboucher sur des recommandations concrètes et le soin de concrétiser notre marque pays. Un site web sur ce projet (manifestement désactivé depuis !) et un calendrier ambitieux prévoyant une présentation de la Marque France dans l’année qui suivait avaient alors été mis en ligne…

Las, malgré la publication dès le mois de juin 2013 d’un rapport bien fichu (à lire ici) faisant état de 22 propositions concrètes, il semble que les querelles d’ego entre Bercy et Matignon, l’absence d’une réelle volonté gouvernementale et le manque de moyens aient depuis fait capoter ce bel élan… Et la démarche de nation branding qui devait en découler, avec la création d’une marque France, est depuis restée « en cale sèche ». Au point que plus personne, au gouvernement comme dans les médias, n’a plus reparlé de cette initiative depuis 2014 ! (Pour ceux que cela intéresse, je m’étais permis de tirer ici un bilan de ce grand rendez-vous manqué).

Pourtant, il ne fait aucun doute qu’une meilleure coordination de tous les acteurs travaillant à la promotion de notre marque pays, et leur ralliement sous une bannière et une instance de pilotage communes, auraient été plus que souhaitables… Dans le rapport dont je viens de parler, l’Euro 2016 de football était d’ailleurs identifié dans comme un des grands rendez-vous à venir, auxquels la marque France aurait pu/due être associée. Certes, c’était avant les attentats et dans un contexte alors plus propice aux grands élans nationaux dans l’opinion publique, mais quel dommage que cette démarche n’ait pas aboutie ! Il serait à mon humble avis capital de la relancer, si nous voulons être en mesure de concurrencer les politiques de nation branding si efficaces de plusieurs de nos partenaires européens, Suède et Allemagne en tête… Des politiques qui profitent non seulement au tourisme et à l’attractivité économique de leur pays, mais dont l’impact rejaillit aussi sur les entreprises (comme Ikea ou Volvo en Suède) qui en relayent les messages et en ont fait un précieux levier marketing !

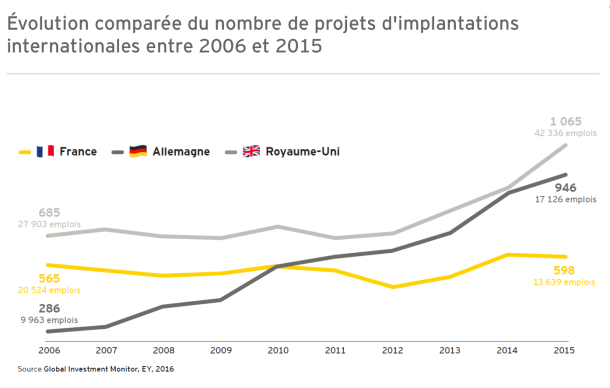

A l’heure où l’attractivité économique de notre pays semble marquer un véritable décrochage par rapport au dynamisme de nos voisins allemands et britanniques, sans doute est-il temps de réagir. Dans son baromètre annuel « European Investment Monitor », publié au mois de mai, Ernst & Young (EY) constate d’ailleurs que le nombre de projets d’investissement étrangers a régressé de 2% l’an dernier pour la France… tandis qu’il progressait dans le même temps de 14% en Europe, témoignant d’une belle embellie de l’image et la réputation du Vieux continent auprès des investisseurs (voir le graphe ci-dessous). Or, on sait bien qu’attractivité économique et investissements sont directement synonymes d’emplois, une denrée dont notre pays n’est hélas pas si riche !

Réussir un bel Euro 2016 et rebooster l’attractivité et les points d’image perdus : des priorités nationales !

Dans sa candidature à l’Euro 2016 de football, la France n’avait pas hésité à mettre l’accent sur la dimension festive de l’évènement. Celle-ci devait être la garante d’un rassemblement réussi, qui fasse rêver les Français ainsi que tous les spectateurs et télespectateurs dans le monde. De cette volonté de « faire la fête » découlait notamment l’idée des « fan zones », ces espaces conçus pour accueillir un maximum de public (supporters avec ou sans billet) avant, pendant et après les matches.

Evidemment, la vague d’attentats subie par la France en janvier puis novembre 2015 a considérablement bouleversé la donne… Et réussir à concilier la fête promise avec les impératifs de sécurité risque de relever de la gageure pour les organisateurs. C’est néanmoins ce qui a été fait, et de manière assez magistrale, avec ce grand show d’ouverture de l’Euro au Champ de mars, bien propulsé par l’énergie et le talent de David Guetta.

Ainsi, c’est à l’aune de cette dimension festive, et pas seulement de la qualité de l’organisation, que la France sera nécessairement jugée, au-delà de sa capacité à assurer la sécurité du public de l’épreuve.

Quant à la concrétisation d’une véritable politique de nation branding et aux efforts pour restaurer l’attractivité de notre marque pays, ce sont assurément les premiers chantiers à mener après l’Euro, si nous voulons inverser la courbe du déclin et conquérir avec de réelles chances aux JO 2024 et à l’exposition universelle de 2025.

A cet égard, au-delà des préconisations du rapport de la Mission marque France, que je viens de citer, le rapport 2016 d’EY sur le Baromètre de l’attractivité de la France (« La France distancée ») est à lire de toute urgence et regorge d’analyses et de préconisations pertinentes pour nos dirigeants. Il présente une vision tout à la fois équilibrée et chiffrée de la situation du « site France » vis-à-vis des investisseurs étrangers, mais également des axes d’amélioration concrets qui permettraient de rebooster sérieusement cette attractivité perdue et notre marque pays.

Dans un contexte porteur tout à fait exceptionnel, qui a vu l’Europe s’inscrire à nouveau dans une trajectoire de croissance, marquée par un nombre record de 5083 implantations internationales en 2015, le déclin (faible mais réel) de la position française n’est pas une fatalité.

On retiendra néanmoins cette bonne synthèse, en introduction du rapport EY et qui vaut avertissement : « Ce repli [de l’attractivité française] confirme l’incapacité du pays à embrasser la marche du monde et sa propension aux débats manichéens… et donc insolubles : Etat-Providence contre libéralisme, entrepreneuriat contre pression fiscale, prudence contre croissance, service public contre secteur privé mais aussi multiculturalisme laïque contre communautarisme, conservatisme des idées contre solutions disruptives, peur du déclassement contre audace dans un monde qui change… Autant de dilemmes qui ont enfermé la France dans le choix de n’en faire aucun, pensant qu’elle peut échapper aux règles du monde multipolaire qui se redessine actuellement, et rester attractive sans être obligée de devenir compétitive. Et cela malgré un « mal » français parfaitement documenté et un diagnostic économique limpide, connu et partagé de tous. »

Bref : toujours cette histoire de « balle dans le pied » en définitive, un travers dont la France serait bien inspirée de se départir, pour espérer revenir dans la course mondiale et réintégrer cette « première division européenne » (Angleterre, Allemagne) dont notre pays s’éloigne chaque année un peu plus, tout de même…

Notes et légendes :

(1) Le nation branding ou développement d’une marque pays est une initiative visant à promouvoir une identité nationale en utilisant les outils, les techniques et l’expertise issus du marketing et du management des entreprises privées. Son but est de renforcer l’attractivité d’un pays vis-à-vis des touristes, des investisseurs et de la main-d’œuvre qualifiée ainsi que son influence culturelle et politique…

(2) Estimations calculées par le CDES (Centre de droit et d’économie du sport de Limoges)

(3) Source : Les Echos – mardi 7 juin 2016

Crédit photos : France TV, Le Figaro, X, DR

Quel avenir pour les valeurs d’entreprise ? Si l’on en croit l’étude réalisée en début d’année par Opinion Way

Quel avenir pour les valeurs d’entreprise ? Si l’on en croit l’étude réalisée en début d’année par Opinion Way

Cette fois-ci, on allait voir ce qu’on allait voir…

Cette fois-ci, on allait voir ce qu’on allait voir…

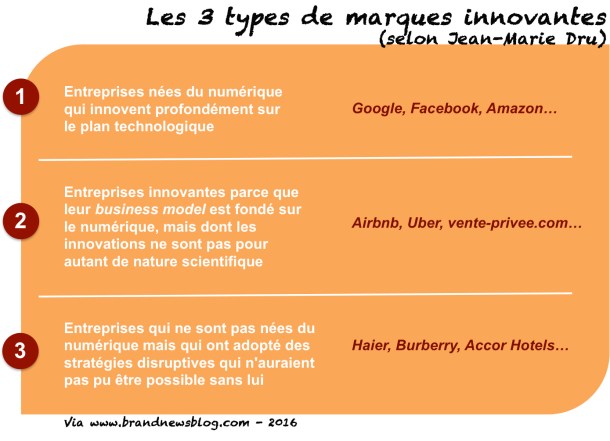

Quand la locomotive qu’est la nouvelle économie cache le manque d’innovation de l’ancienne…

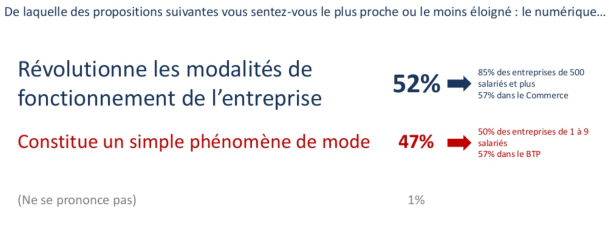

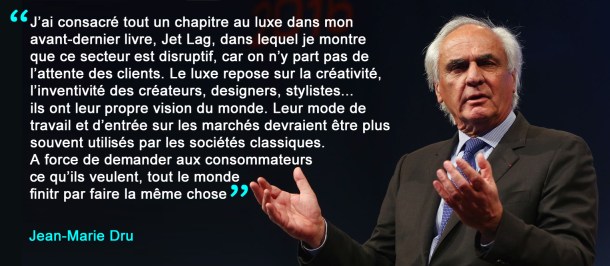

Quand la locomotive qu’est la nouvelle économie cache le manque d’innovation de l’ancienne… Cette faiblesse de plus en plus marquée a sans doute plusieurs causes, selon l’expert ès disruption, mais une des premières d’entre elles réside assurément dans la mise en oeuvre de l’innovation. Enfermées dans des méthodes et procédés conventionnels et répétitifs, un bon nombre d’entreprises ont bien du mal à proposer des innovations de rupture. Et de plus en plus, les départements de R&D des grands groupes deviennent les rois de l’innovation « incrémentale » (une innovation qui se contente d’améliorer l’existant) mais ont bien du mal à produire de véritables innovations de rupture.

Cette faiblesse de plus en plus marquée a sans doute plusieurs causes, selon l’expert ès disruption, mais une des premières d’entre elles réside assurément dans la mise en oeuvre de l’innovation. Enfermées dans des méthodes et procédés conventionnels et répétitifs, un bon nombre d’entreprises ont bien du mal à proposer des innovations de rupture. Et de plus en plus, les départements de R&D des grands groupes deviennent les rois de l’innovation « incrémentale » (une innovation qui se contente d’améliorer l’existant) mais ont bien du mal à produire de véritables innovations de rupture.

Il y a quelques semaines, j’interviewais Jeanne Bordeau

Il y a quelques semaines, j’interviewais Jeanne Bordeau